月見草(ツキミソウ)…現在の日本では流通していない植物

目次

月見草(ツキミソウ)とは?月見草と呼ばれる植物

学名などの基礎データ

最終更新

最終更新- 植物名

- 月見草

- 科名

- アカバナ科

- 属名

- マツヨイグサ属

- 学名

- Oenothera tetraptera

- 別名

- ツキミソウ

- 水やり

- 水控え目

- 場所

- 外の半日蔭

- 難易度

- チャレンジャー

スポンサーリンク

月見草(ツキミソウ)とは?

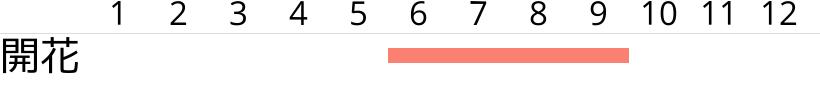

月見草はアカバナ科マツヨイグサ属の多年草の植物。学名の読み方は「オエノテラ・テトラプテラ」。メキシコ原産で、日本に江戸時代に渡来した。6月〜8月に、夕方になると白い花を咲かせ、明け方になると下の画像のようにピンク色になってしぼむ一日花。

かつては「日本で見られた」ということが牧野富太郎の記述にあるのだから、単に一部の人が栽培していたのでなく、帰化していたのだと思われるので、「栽培は全く不可能」とは思えないし、国内に存在しないわけもない。にもかかわらず、全然流通していないのを見るに、何か理由があるのではないかと思う。

スポンサーリンク

月見草と呼ばれる植物

本来の月見草はなぜか栽培できず、流通はできていない。しかし、同属の待宵草(マツヨイグサ)が、黄花で「月」を連想するのか「月見草」と呼ばれるようになり、そこから月見草ではない植物にも「月見草」と呼ばれるようになっています。このページでは月見草の育て方ではなく、現在、月見草と呼ばれている植物を挙げています。実際にガーデナーが手にすることになるのは昼咲き月見草・姫月見草だけだと思います。

待宵草(マツヨイグサ)

待宵草(Oenothera stricta)は月見草と同じ同属で日本に帰化した雑草で本州から沖縄で見られる。黄色い花を咲かせ、結構しぶとく生えてくる。若干大きく育ち、見た目の雑草感がすごいので、あんまり植えられない。ただし、名前がかっこいいので興味を持つ人は結構多いです。大待宵草(オオマツヨイグサ)

雌待宵草(メマツヨイグサ)

雌待宵草(Oenothera biennis)は北アメリカ原産で、荒地などの痩せた土地によく生えている。「雌」とついているが、小さいわけではなく、1.5m〜2mくらいまで育つ。姫月見草(ヒメツキミソウ)

姫月見草(Oenothera perennis)は北米原産の多年草。草丈が低く、黄色い花を咲かせる。昼間に開花するので、「黄花昼咲き月見草(キバナヒルザキツキミソウ)」とも呼ばれます。昼咲き月見草(ヒルザキツキミソウ)

ネットで「月見草」と検索して出てくる画像は基本的にこの「昼咲き月見草(Oenothera speciosa)」。学名から「スペシオサ」と呼ばれることもあります。月見草と同属の多年草。昼間に咲いて、草丈は低く、また、栽培もしやすく、ピンク色で愛らしい。なかなかよいガーデニング材。こぼれダネと地下茎で増え、帰化するほどに繁殖力があるんですが、直根性で引っこ抜けば駆除もできるのでありがたい。スポンサーリンク