ミソハギの育て方

目次

ミソハギとは?水やり

肥料

植え付け・植えかえ

管理場所・日当たり

切り戻し

病気・害虫

特徴・由来・伝承

学名などの基礎データ

最終更新

最終更新- 植物名

- ミソハギ

- 科名

- ミソハギ科

- 属名

- ミソハギ属

- 学名

- Lythrum anceps

- 別名

- 千屈菜

- 水やり

- 水を好む

- 場所

- 外の日なた

- 難易度

- 初心者向け

スポンサーリンク

ミソハギとは?

他にエゾミソハギという近縁種があります。こちらは茎に毛が生えています。エゾとついていますが九州にも自生する植物です。育て方はミソハギと同じです。

草丈1m〜2m

スポンサーリンク

水やり

ミソハギは水辺や湿原に育つ植物で乾燥に弱いです。よく田んぼのあぜ道に生えています。そういう環境でなければ水やりの頻度を多くして、乾燥すぎないように気をつけましょう。春から秋に掛けては土が乾いていたらしっかりと水をやってください。もしくは腰水にしたり、池などに沈め、その都度、水を足して管理します。水位は鉢の土の表面から5cmくらいです。

冬は成長が止まりますので、土が乾いてから二、三日経ってから水をしっかりとやってください。

庭植えの場合も、水辺でないなら、土が乾いたら水をやるようにします。

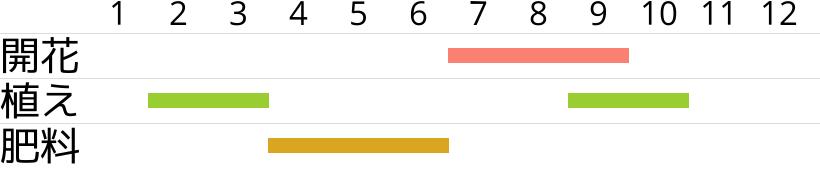

肥料

肥料はなくても育ちますが、生育期に薄い肥料を少しやると(液体肥料なら薄いものを二週間に一回程度)よく育ちやすくなります。あくまで控えめにしておきます。植え付け・植えかえ

時期・頻度

植え替え・植え付けは、新芽が出る直前の2月〜3月前後か、9月〜10月が適期です。鉢植えにしている場合、根詰まりを起こします。根詰まりになると水をやってもやっても葉っぱが垂れたり、冬でもないのに葉っぱが黄色く変色してポロポロと落ちて来ます。毎年か2年に一回は植え替えることになります。

庭植えは植えっぱなしでもいいですが、株が大きくなり、草丈が2mくらいになって切り戻しても小さくまとまりづらくなるので、3年に一回は掘り上げて株分けして小さくしておくといいです。

用土

市販の培養土に赤玉土を1割足して水もちをよくするか、赤玉土7に腐葉土3を混ぜた土を使います。水生植物の培養土があるのでこれを使うといいです。鉢植え

8号〜10号の鉢の底に鉢底ネットを敷き、その上に鉢底石を2cmほど入れ、その上に水生植物用の土を入れ、株を入れて、水をやって完成です。これを池につけたり、腰水にして管理します。鉢底ネット・鉢底石を入れるのは土が流れ出ないようにするためで、流れ出ないなら入れなくてもいいです。

植え替えの場合は、古い土を落として、新しい土を足して植え替えます。この時、株分けも可能です。親株の根元に地下茎が広がっているので。これを適当に切って別々に植え付けます。

庭植え

水辺に植えてもいいですし、普通に土に植えてもいいです。水やりが面倒なので水の近くに植えるか、水辺に植えるのがいいです。深さ20cmを掘り返し、水生植物の土と入れ替えて植え付けると簡単で便利です。株間は40cm〜50cm空けてください。

挿木でも増えます

挿し木で増やす場合は春から初夏に赤玉土単用の培養土に切った枝を挿して一カ月ほどかかります。その間、水を切らさないようにしなくてはいけません。管理場所・日当たり

ミソハギは日当たりを好みます。一日のうち午前中だけ日が当たるような環境を半日陰といいますが、そういう場所でも育ちます。半日陰でも育ちますが、花つきや生育が悪くなりますので、できるだけ日当たりで管理しましょう。乾燥に弱く湿潤の環境を好みます。土の水はけが良い畑地で育てるのであれば、水やりに気を付けて乾きすぎないようにします。冬

ミソハギは頑健な植物ですが冬になると葉っぱが黄色くなって、霜に当たると地上部は大抵枯死します。しかし春にはまた新芽が出て来ますので、気にせず、水やりを控えめにしつつ春を待ちましょう。5度で常緑で越冬しますので、霜が降りる地域であれば室内に取り込むことで冬の間も枯らさないでいられます(普通はしません)。

切り戻し

ミソハギは草丈は2mに育ち、庭には大きすぎます。そこで切り戻しをして小さくまとまるようにします。年に一回は切り戻しをします。切り戻しは5月。切り戻しは根本近くの2節か3節までバッサリと行います。この節から新しい枝が出てきてこんもり仕上がります。病気・害虫

ほとんど見られないが、たまにコナガやヨトウムシが見られる。発見次第駆除しましょう。特徴・由来・伝承

日本と朝鮮半島に自生するミソハギ科の植物。ミソハギという名前は花が萩(ハギ)に似ていることと、お盆のころになると咲くミソハギの花に水を含ませて供物に水を掛ける風習があり、それが禊(ミソギ)の儀式を連想することから「ハギ」+「ミソギ」からミソハギになったという説と、溝に生えるハギに似た植物から「溝」+「ハギ」から来たという説があります。お盆のころに咲くことから「盆花」とされます。ミソハギを供物に水を掛ける際に使ったのは、ミソハギが喉の渇きをいやす効果があるとされたので、死者の喉の渇きをいやすためとも言われます。

スポンサーリンク