サギソウ(鷺草)の育て方…植え替えの時期は?球根の植え方は?

目次

サギソウとは?品種

植え付け・植えかえ

水やり

肥料

管理場所・日当たり

花ガラ摘み

病害虫

特徴・由来・伝承

学名などの基礎データ

最終更新

最終更新- 植物名

- サギソウ

- 科名

- ラン科

- 属名

- ミズトンボ属

- 学名

- Habenaria radiata

- 水やり

- 水を好む

- 場所

- 外の半日蔭

- 難易度

- 上級者向け

スポンサーリンク

サギソウとは?

ちなみに花が咲く時期は植え替えする時期ではなく、移植すると傷みやすいので、盗掘するのはその時点でマニアではなくニワカと思われます。

サギソウは冬は地上部がなくなり、これの時期に植え付け・植え替えを行う。春になると芽を出して夏に開花し、秋になり気温が下がるとまた地上部がなくなるというサイクルを繰り返す。球根一個に付き、一年に一回しか花を咲かせません。また球根が育っていないと花芽をつけず、花芽をつけても環境によっては花を咲かせないこともあります。

スポンサーリンク

品種

江戸時代から栽培されている斑入り品種で「銀河」「銀斑」があります。葉っぱにハッキリと真っ白な斑入りで、花が咲いていない時期も鑑賞価値があります。植え付け・植えかえ

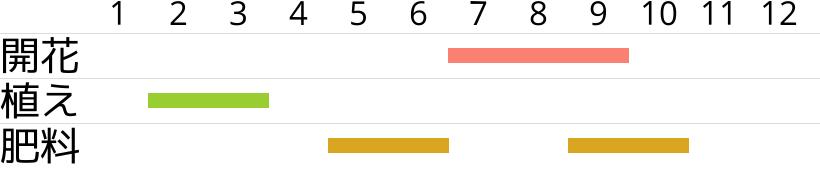

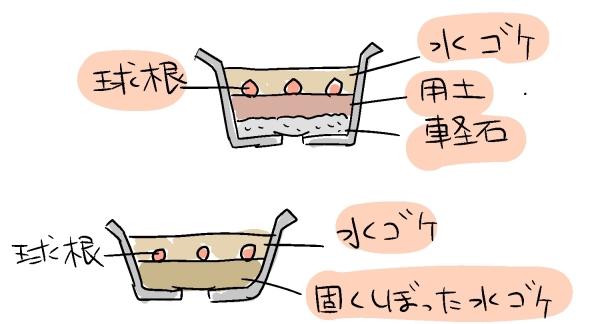

時期

地上部がなくなっていて、芽が活動を始める直前の冬(2月〜3月)に植え付け、植え替えを行います。乾燥に弱いので、掘り起こして保存しておかず、すぐに植え替えましょう。どうしても一時的に保存する場合は、濡らしたミズゴケで包んで、ジップロックなどに入れて冷蔵庫で保管しておきます。植え替えは土植えにした場合は2年か3年に一回でいいですが、水苔が腐っているので、これを取り替えるために毎年行います。植え替えの際に、新たにできた新球根を分けて植え付けましょう。

用土

サギソウは水を好みますので、ミズゴケで植えます。ただしミズゴケは腐りやすく、腐ったままにしておくとサギソウの球根まで傷んで枯れてしまいます。ミズゴケはまめにチェックして、傷んでいるようであれば取り替えます。ミズゴケではなく、土も使えますが、水切れが起きやすく枯れる原因となります。全てを土にするのではなく、鉢の下(半分くらい〜3分の2)は土、球根より上は水苔という植え方がいいです。

鉢

根が横広がるため、植える鉢は株(球根)に対して、少し大きめにします。もしくは平たい鉢にしてください。植え付け

鉢底に軽石を2cmほど入れ、その上に山野草の土を鉢の高さの半分ほど敷き、球根を起きます。球根同士は3cmほど離してください。その上にミズゴケを4cmー5cmの厚さに置いて。

もしくは全て水苔にします。鉢底に敷く水苔は水を絞って、指で抑えて弾力があるくらいに絞ります。その上に球根をおき、その上に水苔を4cm〜5cmほど敷きます。

水やり

湿地の植物なので、水を好みます。水をやりすぎて枯らすことは無いのですが、それでも水に浸していると腐って枯れてしまいます。ずっと濡れているけど、水に沈めない状態を維持します。サギソウは球根ですが、球根自体は小さく、水を溜め込むような球根ではないです。春〜梅雨までは乾燥しないように1日1回水やりをします。

夏の水やり

梅雨明け以降は高温と乾燥で水が蒸発しやすいので、毎日朝と夕方の2回、しっかりと鉢底から水が出るくらいに水やりをします。それでも8月になると追いつかなくなりますので、毎日、受け皿に水を溜めておいて、昼は水切れしないようにし、夕方以降は受け皿の水を捨てて、空気を通してやります。●水を多くやるので、ミズゴケが腐り、コバエがたかります。これはどうしようもないです。

肥料

生育時期の春と秋に薄い液体肥料を1週間に一回やります。肥料をやるとよく生育し、根の先に新しい球根ができます。管理場所・日当たり

春から秋に掛けては日当たりの良い、風通しの良い場所で管理します。4月から球根から芽を出します。日光が少ない場所だと、葉っぱが大きく、徒長し、倒れやすいです。水苔だけの栽培だと尚更倒れやすいです。梅雨明け以降は直射日光が強すぎてサギソウが葉焼けを起こします。風通しの良い半日陰(木漏れ日の場所)に移動させるか、ヨシズ・簾などで遮光してやります。

花ガラ摘み

花が咲き終わったら摘んで下さい。花が種を作ろうとして栄養が取られ株が弱ります。サギソウは球根で繁殖しますので種を作る必要がありません。病害虫

株が健康ならば病害虫は発生しづらい。青枯れ病などが発生するが、環境が悪い。日光や水、何より意外と大事な「風通し」を見直すことで予防ができます。新芽にアブラムシが発生したら早めに薬剤で駆除する。アブラムシは以下のウィルス病を感染させるので、とにかく早めに対処する。ウイルス病

サギソウは植物ウィルスに感染すると茎が曲がり、成長が鈍くなり、葉っぱが萎縮します。しかも治療不可。アブラムシなどの虫によって感染し、同じハサミを使ったり、感染株に触れた手で触ったり、葉っぱが軽く触れるだけでも感染しますので、発症を発見しだい処分します。サギソウはウィルス病に掛かりやすく、二年目以降も感染せずに維持するのがベテランでも難しいと言われています。

●ウィルス病に感染しても症状は見られるが枯れるとは限らない。なので感染した状態で流通していることもある。親株が感染すると、新株も当たり前に感染し、近くの株も感染する。ある程度は目を瞑る必要がある?のかもしれない。

特徴・由来・伝承

シラサギに似た花の形をしていることから、白鷺草と呼ばれるラン科の植物です。花には「距」と呼ばれる部位があって、そこに蜜を溜めています。これを求めて虫がサギソウの花粉を運びます。サギソウの場合、その虫は蛾です。夜行性のスズメガが蜜と引き換えに花粉を運びます。サギソウの蜜を吸えるような形の口に進化した…(サギソウに特化したわけじゃないですが、こういう細長い口が無いと飲めない植物に対応した)と言われています。

ちなみに夜行性の蛾が見つけやすいように白い花になったといわれています。

スポンサーリンク