エゴノキの育て方

目次

エゴノキとは?水やり

肥料

植え付け

管理場所・日当たり

剪定

虫こぶ

病気・害虫

特徴・由来・伝承

学名などの基礎データ

最終更新

最終更新- 植物名

- エゴノキ

- 科名

- エゴノキ科

- 学名

- Styrax japonica

- 別名

- チシャノキ・斉墩果

- 水やり

- 水を好む

- 場所

- 外の半日蔭

- 難易度

- 初心者向け

スポンサーリンク

エゴノキとは?

エゴノキはエゴノキ科エゴノキ属の日本・中国・朝鮮自生の落葉低木。株元から別れて伸びるタイプで、大きくなりますが、繊細な印象があり、観賞価値が高く、そのためシンボルツリー(記念樹)によく用いられます。花つきがよく、白い清楚な花が、下向きに初夏に枝いっぱいに咲きます。 開花後に緑白色の実がなり、鳥(ヤマガラ)が食べに来ます。横枝が広がり、高さも高くなる木のため(5m-7m)、広い植え場所に植えないといけません。

幹はこんな感じです。

庭なら5m前後。それでも管理するには大きすぎる。庭植えするならば小さく剪定しないといけないです。自然な環境だと10m以上になって、庭木には適さない。

樹高7m

スポンサーリンク

水やり

庭植えの水やり

乾燥すると葉っぱが上に反り返り、それでも水が不足すると葉の先から枯れこみます。そうなる前に水やりをしましょう。

夏の水やり

夏は高温になり、乾燥します。庭植えでも、植えて数年のうちは乾燥が続くと枯れこんできます。水をやってください。ただし真夏は昼に水をやると水が沸騰して根を傷めてしまいます。夏の水やりは必ず朝(10時前)と夕方(4時以降)にしてください。鉢植えの水やり

鉢植えは土の量が限られていて乾燥しやすいですので生長期は要注意です。春から秋は土の表面が乾いていたらたっぷりと水を与えましょう。夏は特に乾燥に気をつけましょう。水切れさせてしまうと落葉します。鉢植えで夏場にあまりに水切れするなら半日陰に移動させます。

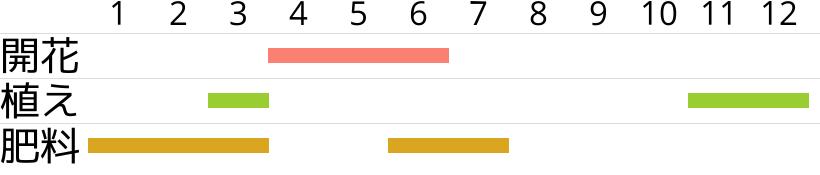

肥料

肥料は花が終わった時期(6月〜7月)に緩効性肥料(化成肥料)を、冬(2月前後)の間に有機質肥料(油粕)を与えます。花の終わった時期にやるのは花で体力を失ったエゴノキが元気になるようにあげるものです。冬の肥料は春以降の新芽のための栄養です。植え付け

植え付けは落葉時期の11月〜3月に行います。あまりに寒い1月〜2月は作業は避けた方がいいです。鉢植えも落葉時期に2年に一回は植え替えをします。植え付けの詳細は以下のページを参考にしてください。

管理場所・日当たり

エゴノキは日当たりを好みますが、半日陰の場所でも十分生育します。開花量は日当たりの方が多いのですが、日が強く乾燥すると根を傷めてしまいますので、適しているのはどちらかというと半日陰です。半日陰で出来れば西日が当たらない建物の東側が好ましいです。日当たりのいいところに植えてしまったのであれば、株下にワラや腐葉土をしいてマルチングをして乾燥を防ぐといいです。

冬の寒さには強い

エゴノキは耐寒性があり、北海道で自生するほど寒さに強いです。防寒などは必要ありません。 北海道の南部より南の地域で植栽可能です。本州であれば何の問題もなく育ちます。剪定

エゴノキの剪定は落葉時期に行います。枝先を切るのではなくて、不要な枝の根元の枝分かれした部分や節からバッサリと切り落とします。幹の方まで光が射し、風通しを良くすることで病害虫を防ぎます。その方が伸びやかな樹形に成り、綺麗にまとまります。毎年少しづつ剪定して、管理できる大きさに保つようにします。人が剪定して管理できる大きさは大体は3m以内です。太い枝を切ったときは切り口に癒合剤を塗って、雑菌の侵入を防ぎましょう。

強い剪定はできるだけ避ける。樹形が乱れるので。

虫こぶ

虫こぶとは菌の侵入や虫が卵を産んだことにより植物組織が異常な成長をおこすことで作られるコブのこと。突起状態になったものが多いが、同時に色も変化あり、赤色のように葉や枝部分と全く違う色のものもあります。ぶつぶつ状になっているものもあります。枝先に緑白色をした虫こぶが付いた場合(緑の果実のように見えますが実ではありません。)は、エゴノネコアシアブラムシが中にいますのですぐ取り除き廃棄しましょう。

病気・害虫

病気褐斑病、さび病、うどんこ病などが発生します。病変があったら、その部分を取り除き、廃棄します。そこいらへんに捨てないでください。カビが原因なので、そこらへんに投げているとまた移ってきます。薬剤の散布も大事ですが、剪定して風通しを良くするのが一番の予防法です。

テッポウ虫

エゴノキはテッポウ虫に弱く、被害にあった幹は枯れてしまうので注意が必要です。幹に穴をみつけたらホームセンターなどでテッポウ虫用の殺虫剤を買ってきて穴の中に噴霧しましょう。それが終わったら噛んだガムで穴をふさぐか、癒合剤で塞ぎます。もしくは前もってテッポウ虫除けの薬剤(グリプロなど)を樹皮に塗っておきます。薬剤を塗ると樹皮がテカテカになりますが、被害に遭うよりはずっといいので、塗っておくといいです。

特徴・由来・伝承

10メートルにもなる樹。実を食べるとエグイことから「エゴノ木」と呼ばれるようになったと言われる。果実の皮にはエグみの原因、サポニンが含まれている。昔はエゴノキの実をつぶして川などに撒いて魚を麻痺させて、浮かんだ魚を取っていた、とも言われるが、実際にはそこまで強い毒ではないとも言われています。木材は将棋の駒の材料にすることもある。

特徴が無い植物なので、一見して「エゴノキ」とはわかりづらい。白い花が咲き、香りが良いので庭に植えられることが多い。

鳥が種を運んできて、勝手に庭に生えることもあります。実の皮には毒があり、人間が食べると危険です。食べることはないでしょうけど。

スポンサーリンク