フユサンゴ(冬珊瑚・タマサンゴ)の育て方

目次

フユサンゴ(冬珊瑚・タマサンゴ)とは?管理場所・日当たり

水やり

肥料

植え付け・植え替え

病気・害虫

学名などの基礎データ

最終更新

最終更新- 植物名

- フユサンゴ

- 科名

- ナス科

- 属名

- ソラナム属

- 学名

- Solanum pseudocapsicum

- 別名

- 冬珊瑚・タマサンゴ・エルサレムチェリー

- 耐寒

- 0度

- 水やり

- 水を好む

- 場所

- 冬は室内 夏は外

- 難易度

- 初心者向け

スポンサーリンク

フユサンゴ(冬珊瑚・タマサンゴ)とは?

フユサンゴ(冬珊瑚)は南米に自生するナス科ナス属(ソラナム属)の常緑低木。寒さに弱いので、日本では一年草扱いとなることが多いです。オレンジや緑の真ん丸い実がなります。色鮮やかでかわいらしく、ミニトマトのようでもあり美味しそうにも見えます。ところがこの実には毒があり、口にすると中毒を起こします。絶対に食べないでください。子供がいる家庭では手の届かないようにしましょう。鉢は秋の実がなった状態で出回ります。冬を室内で越すか戸外で越すかして春にまた茂り始め、夏に開花、その花に秋(10月~12月)には実がなります。

草丈30cm

横幅30cmのドーム状に生育します。

特徴・由来・伝承

冬珊瑚・フユサンゴ…英名はエルサレムチェリー。といっても中東のエルサレムが自生というわけでなく、ヨーロッパの人にとってこのフユサンゴ(冬珊瑚)が発見された時代ではエルサレムという言葉が「遠くの異国の地」という曖昧なイメージを表現する言葉としていたからです。他の植物の通名に見られます。フユサンゴ(冬珊瑚)は南アメリカが自生地です。日本では冬(10月〜12月)に実をつけることが名前の由来。

スポンサーリンク

管理場所・日当たり

半日陰でも育ちますが、日光が少ないと花つきが悪くなり、引いては実付きが悪くなりますので、春から秋に掛けては必ず日当たりで管理してください。越冬

フユサンゴは南米原産の植物なのですが、0度くらいまでは耐えます。意外と寒さに強く、軽い霜に当たったくらいでは枯れません。しかし、強い霜や連続で霜に当たるなどすると、さすがに枯れます。南関東以西・以南であれば戸外でも越冬可能。寒冷地では鉢植えにして、冬は室内の日当たりで管理してください。水やり

庭植えの水やり

植え付けて根が広がりさえすれば、自然に降る雨だけで大丈夫です。ただし、夏の乾燥時期は庭植えでも水切れするので水やりをしてください。鉢植えの水やり

通常のナス科植物同様に水をやります。どちらかというと乾燥を好みます。春や秋は土が乾いていたら水をやります。夏は毎日朝と夕方の二回、しっかりとやってください。夏でも土が濡れているようであれば水はやりません。あまり長期間ジメジメとしている状態が続くと根が腐って枯れることがあります。

冬は蒸発量も減りますし、生育も鈍くなりますので、土が乾いてから数日経って水をやる程度に控えます。できれば土壌水分計で測ってから水やりをするといいです。

一年を通して過湿にすると根腐れしますが、実がなって以降は乾燥させると実が落ちたり、そのまましぼんだりしますので、乾燥させすぎないように気を付けてください。

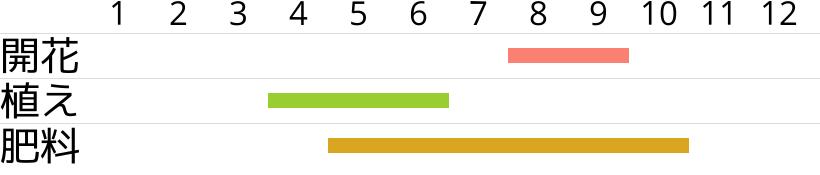

肥料

生育時期(5月〜10月)に葉っぱの色が薄く、黄色くなってきたら肥料切れを疑います。通常の植物よりも肥料を喰うので、生育期(5月〜10月)には、月に一回、緩効性化成肥料をやるか、1週間に一回液肥をあげてください。冬に葉っぱの色が黄色く変色してきたら、寒さ・日光不足を疑ってください。

植え付け・植え替え

時期

植え付け・植え替えは4月〜6月あたりにします。ナス科の植物で連作障害を起こし3年くらいで株が弱って消えてしまいます。これは庭植えしても鉢植えしても同じです。しかも植え替えに弱く、移動させると株が弱ります。こぼれダネで増えますで、庭植えすれば繁殖場所を移動しながら毎年観賞出来ます。

用土

ホームセンターや園芸店で市販されている花と野菜の土・培養土で植え付けをします。自作する場合は赤玉土6腐葉土4に化成肥料を混ぜたものを使います。鉢植え

越冬して、鉢の底から根がはみ出ていたら、4月〜6月に植え替えをします。古い鉢から株を取り出し、土をいじらず、根を崩さないで、ひと回り大きな鉢に植え替えます。ひと回り大きな鉢を用意し、その鉢の底の穴を鉢底ネットで塞ぎ、その上に鉢底石(軽石)を2cm入れ、その上に用土を入れ、株を入れて、隙間に用土を入れて、最後に水をやって完成です。

庭植え

庭植えをする場合は、ナス科の植物と連作障害を起こしますので、2年以内にナス科の植物を植えた場所には植えないようにしましょう。庭土を深さ30cmほど掘り返し、腐葉土か堆肥を元の土に対して2割〜3割を入れ、化成肥料を規定量入れて、よく混ぜて用土とします。穴に用土を半分戻して、株を入れて、隙間に用土を入れて、最後にしっかりと水をやります。

複数のフユサンゴを植える場合は株同士は30cm空けて植え付けてください。また、苗を植えるときは、苗の土を崩さないで植えましょう。一度植えると、その株の移植はできません。

増やし方

冬珊瑚は移植・植え替えを好まず、株分けはできません。増やす場合は、種を採種しておいて、春に庭に撒く方が確実です。採種・種まきしなくても環境が合うと、こぼれダネでも増え、勝手に広がることもあります。病気・害虫

病気になっているところを、あまり見たことが無いですが、アブラムシやカイガラムシがたまにつきます。スポンサーリンク