カワミドリの育て方

目次

カワミドリの特徴は?水やり

肥料

植え付け・植え替え

挿木で増やす

管理場所

摘芯・剪定

病気・害虫

学名などの基礎データ

最終更新

最終更新- 植物名

- カワミドリ

- 科名

- シソ科

- 属名

- カワミドリ属

- 学名

- Agastache rugosa

- 別名

- 霍香、排香草、コリアンミント

- 耐寒

- マイナス5度

- 水やり

- 水控え目

- 場所

- 外の半日蔭

- 難易度

- 初心者向け

スポンサーリンク

カワミドリの特徴は?

日本に自生する和物植物で栽培は容易。地下茎で広がり、広がりすぎるので初心者は鉢植えで栽培しましょう。

草丈40cm〜1m

花言葉最後の救い

スポンサーリンク

水やり

庭植えの場合、通常は自然な雨水だけで十分です。ただし、夏などの乾燥時期には、土壌があまりに乾燥している場合には水やりが必要になります。冬も、基本的には自然な雨水だけで大丈夫です。一方、鉢植えの場合は、鉢の土が乾いたら、鉢底から水が十分に排水されるまで水を与え、受け皿にたまった水は捨てます。その後、土が乾くまで次の水やりを控えます。やや乾燥気味に管理することが重要です。

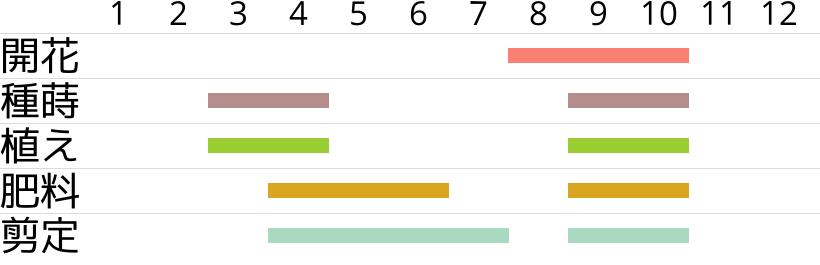

肥料

肥料がなくても枯れることはないですが、肥料があった方がよく生育します。生育が悪いと思ったら、薄い液体肥料を2週に一回くらいの頻度でやるといいです。植え付け・植え替え

時期

春に種まきをするか、苗を植えます。鉢植えならば、毎年、春か秋に植え替えをします。用土

一般的な花と野菜の培養土で植え付けます。自作する場合は赤玉土6腐葉土4に化成肥料を混ぜたものを使います。庭植えの場合は庭土に腐葉土か堆肥を追加して、用土とします。庭土の水はけが悪いなら、川砂・軽石小粒・パーライトなどを入れて水はけをよくして植えましょう。種まき

発芽温度は20度〜25度。ビニールポットに栽培用土か種まき用土を入れ、種をまき、土を軽くかぶせます。土を掌で軽く圧をかけて、土と種を密着させると発芽しやすくなります。乾燥しないように水をやり、明るい日陰で管理していると発芽します。発芽して本葉が3枚〜4枚になったら、庭や鉢に植え付けてください。鉢植え

鉢植えの底の穴を鉢底ネット(鉢底網)で塞いで、その上に鉢底石(軽石)を2cm〜3cm入れて、その上に用土を入れて、株を入れて、隙間に用土を入れて、最後に鉢底から水が出るまで水をやってください。植え替えをするときは古い土を3分の1ほど落として、同じ大きさの鉢かひと回り大きな鉢に植え替えます。株分けも可能で、適当にサックリと分けて、それぞれを植え直しましょう。

庭植え

深さ20cm〜30cmの穴を掘り、掘り出した土に腐葉土か堆肥を3割か4割混ぜて、化成肥料を少量入れて、よく混ぜて用土とします。 穴に半分ほど土を戻して、株を入れて、隙間に土を入れて、最後に水をやって完成です。複数株を植える場合は株同士は50cm空けて植えてください。地下茎で広がります。他の植物を駆逐することがあるので、根の仕切りを入れて、広がりすぎないようにしておいた方がいいです。

挿木で増やす

挿木で増やすこともできます。5月〜10月の生育時期に枝を8cm〜10cmに切り、下葉を取って水揚げします。水揚げはコップなどに水を入れて、切り口を30分〜1時間ほど水につけて葉っぱの先まで水を行き渡らせる作業です。あとは赤玉土小粒を入れた挿し床を用意して、ここに挿木を刺して、乾燥しないように水やりをして、明るい日陰で管理していると発根します。

管理場所

日光を好むのですが、夏の乾燥と暑さに弱いので、年間を通して半日陰になるところに植えるといいです。鉢植えであれば、春と秋は戸外の日当たりで管理し、夏は風通しの良い半日陰で管理します。越冬

冬は地上部がなくなっていますので、日光にあてなくてもいいです。土が凍結すると根を傷めるので、鉢植えであれば凍結しない場所に移動させます。庭植えで土が凍結したり霜柱が立つ地域ならば、地上部を刈り込んで、腐葉土やワラを厚さ10cmほどかぶせてマルチングをして凍結を防ぎます。摘芯・剪定

春から秋に適宜、摘芯してやると葉っぱがよく増える。摘芯とは成長点…ツルの先を切ることで、その下の葉っぱの根本から脇芽を出させるテクニックです。脇芽が出てきたら、それも摘芯して、さらに枝分かれさせて、葉っぱを増やし、株を大きくしていきます。カワミドリは薬効が強いので、専門家でもない限りは口にしない方がいいです。

病気・害虫

ウドンコ病、ハダニ、バッタが発生することがあります。スポンサーリンク