センペルビウムの育て方

目次

センペルビュームとは?水やり

肥料

植えかえ

管理場所・日当たり

病害虫

特徴・由来・伝承

学名などの基礎データ

最終更新

最終更新- 植物名

- センペルビウム

- 科名

- ベンケイソウ科

- 属名

- センペルビウム属

- 学名

- Semperivivum

- 耐寒

- マイナス5度

- 水やり

- 水控え目

- 場所

- 外の半日蔭

- 難易度

- 初心者向け

スポンサーリンク

センペルビュームとは?

スポンサーリンク

水やり

土が乾いていたら水をたっぷりとやります。多肉植物ですから、乾燥に強く、水をやりすぎると枯れてしまいます。センペルビュームを枯らせる理由は大抵「水のやりすぎ」です。腐ってきたら、水のやりすぎたと思って下さい。土がカラカラになるまで絶対に水をやらないでください。夏の水やり

夏はセンペルビュームの休眠時期になるため、活動が止まっていて、水やりは控えめにします。土が乾いてから、三日後に水をやる程度。もしくは葉っぱにシワが寄ってから水をやるくらいでもOKです。冬の水やり

冬も休眠期になります。活動は止まっていますので、水やりは控えます。夏と同じように葉っぱにシワがよってからの水やりでいいです。水は土の表面を少し濡らす程度にしてください。肥料

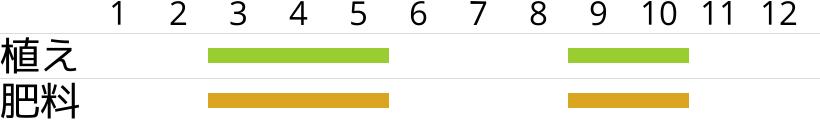

生育時期である春(3月〜5月)と秋(9月〜10月)にゆっくり効く緩効性化成肥料を少量か、春(3月〜5月)と秋(9月〜10月)に液体肥料を一ヶ月に一回あげます。肥料をあげないからといって枯れることはありませんし、肥料が多いと徒長したり、逆に調子を崩す原因となるので注意します。植えかえ

時期と頻度

植え替えは生育時期の春(3月〜5月)か秋(9月〜10月)に行います。植え替え頻度は2年か3年に1回程度にします。用土

水はけの良い土を好みます。市販されている花と野菜の土に鹿沼土を3割か4割ほど足して混ぜて水はけをよくして利用するか、ホームセンターに売られている「多肉植物・サボテンの土」を使うと便利です。自作する場合は赤玉土3鹿沼土3ココピート2川砂2などの配合の土を使います。●赤玉土・鹿沼土ではなく、日向土を使うと経年劣化しにくいので、植え替え頻度を減らせます。

植え替え手順

植え替えの前に一週間〜10日ほど断水します。新しい鉢の底の穴を鉢底ネットで塞いで、鉢底石(軽石)を敷きます。その上に上記の栽培用土を入れて高さを調節し、株を入れて、隙間に用土を入れます。植え替え後に水やりはせず、そのまま日陰で1週間管理します。1週間後に根が動き始めるので、水をやり、日当たり管理に戻します。

株分けで増やすこともできます。株をナイフで切り分けて、切り口を日陰で三日ほどかけて乾燥させてから植え替えます。

ランナーが出て株が増えます。これを別の鉢に植え替えることもできます。植え替えの手順と同様に、植えた後に1週間は水をやらずに日陰で管理します。

管理場所・日当たり

日当たりを好み、春・秋・冬はしっかりと日光に当ててあげます。日当たりが悪いと、ヒョロヒョロと伸びて徒長して格好が悪くなります。しかし、真夏の高温と直射日光が苦手で葉っぱが焼けてしまいますので、真夏だけは風通しの良い半日陰か日陰へと移動させます。少々の雨に当たる程度なら大丈夫ですが、梅雨や秋の長雨に晒されると根腐れすることがありますので、出来れば春・秋・冬は軒下で日が当たる場所で管理します。室内管理は向いていません。どうしても室内で管理する場合は、できるだけ日光に当ててください。

越冬

耐寒温度はマイナス5度とかなり寒さに強い方なので、戸外で管理します。ただし、土が凍るほどの強い寒波が来るようならば、室内に取り込んであげましょう。意外と雪の下は雪で保温になって凍結していませんから、降雪する寒冷地では楽に越冬します。なので寒冷地での地植えもできます。降雪しない寒冷地は室内に取り込みましょう。

病害虫

カイガラムシカイガラムシの成虫は蝋に覆われた虫で、内部で植物の汁を吸っています。蝋に覆われているため、成虫は薬剤が効かないので、成虫は歯ブラシなどで削ぎ落とし、幼虫は薬剤で駆除します。前もってオルトランを使っておくとある程度は予防できます。

ハダニ

ハダニは小さなダニで葉っぱの汁を吸って弱らせます。少量のハダニから爆発的に増える。乾燥を好み、同じく乾燥を好むセンペルビュームとはある意味で相性がいい。発生したら、薬剤を散布して駆除する。

アブラムシ

アブラムシは葉っぱの汁を吸う虫で、こちらも爆発的に増える。早めに駆除してしまいたい。前もってオルトランを散布しておくといいが、耐性もつきやすいので他の薬剤と並行して利用するといいです。

特徴・由来・伝承

多種あり、形状や性質が若干違いますが、育て方は同じです。気温が下がり寒さに当たると紅葉します。カラーリーフプラントともいえます。初心者でも管理が簡単ですが、水をやりすぎて枯らします。寒さに強い多肉植物って珍しいです。

スポンサーリンク