キウイフルーツの育て方

目次

キウイフルーツとは?水やり

肥料

植え付け・植えかえ

管理場所・日当たり

作業

病害虫

歴史と伝承

関連記事

学名などの基礎データ

最終更新

最終更新- 植物名

- キウイフルーツ

- 科名

- マタタビ科

- 属名

- マタタビ属

- 学名

- Actinidia deliciosa

- 別名

- kiwifruit

- 水やり

- 水を好む

- 場所

- 外の日なた

- 難易度

- チャレンジャー

スポンサーリンク

キウイフルーツとは?

乾燥に強い。熱帯のイメージがありますが、寒さに強く、マイナス10度に耐える。ただし二年目までは寒冷地では枯れることがある。非常に簡単に収穫できるので一時期爆発的に広がった。結実するのは三年目から(あくまで目安、初年でつけることもある)。遅い場合は7年かかる。年数というよりは「成木」になったかどうか。

スポンサーリンク

水やり

庭植えの水やり

庭植えした場合は、夏以外は降雨だけでもOK。ただし、植え付けして2週間から1ヶ月ほどは根が土に活着しておらず、水切れするのでしっかりと水をやる。問題は夏です。

キウイフルーツの収穫は秋。10月あたりです。開花から収穫までの期間が長く、特にこの真夏の乾燥で水不足になると葉っぱがしおれて、果実が落ちてしまいます。こうなると食べられませんから、夏に水切れしないように、庭植えでもマメに水をやります。

鉢植えの水やり

水やりは一般的な植物同様に、土が乾いたら鉢底から染み出すくらいにしっかりとやります。メス株を鉢植えにしていると、夏に水切れしやすいです。夏は毎日水やりをします。あまりに水切れが酷くて、水やりが追いつかない場合で、移動できるのであれば、半日陰に移動させるのも手ですが、大抵はフェンスなどに絡み付いていて移動できないです。せめて鉢(葉じゃなくて鉢だけ)に日光が当たらないように寒冷紗やヨシズで遮光してあげるといいです。

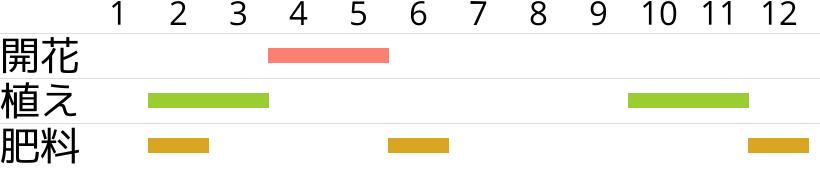

肥料

12月(寒肥)、2月(新芽が出る前の肥料)、6月(開花後)に肥料をやります。生育が旺盛な場合は2月6月の肥料は控えめにするか、やりません。キウイはそもそも肥料が少なくても育つ植物で、肥料が多いと枝ばかりが伸び、枝にエネルギーが行って、花が咲かず、実がならないことがあります。植物は自己保存のために開花し、結実するので、栄養が豊富にある場合は開花しないということがよくあります。

植え付け・植えかえ

植え付け時期

暖地・中間地ならば10月~12月に植え付け。北関東などのギリギリ生育する地域は2月3月あたりに植え付けをします。キウイの苗木は特に水切れに弱いのですが、それにさえ対応できれば夏に植えても大丈夫。でも、やめたほうがいいです。

果物のキウイの種から育てる?

種から育てるのを実生といいます。スーパーで市販されている果物のキウイの種子から育てることもできますが、同じ大きさの果実は収穫できませんし、種子はオスが多いのもあり、思い通りには全くならないです。苗について

キウイは繁殖力が強く、「植えてはいけない植物」にちょくちょくあげられるので、植える前に考えましょう。キウイは雌雄異株で、基本的にオスメスがないと結実しません。農家はオス株一個につき、4個か5個のメス株を植えますが、一般家庭でそんなに植えると、果実が出来すぎて手に余ります。オスメス一個ずつで十分です。

株同士は3m空けます。メス株は庭植えでオス株は鉢植えの組み合わせでも構いません。

用土

用土は市販の培養土か、赤玉土6腐葉土4を混ぜたものを使います。庭土の場合は庭土に腐葉土か堆肥を二割ほど追加してよく混ぜて用土とします。植え付け手順

鉢植えの場合は尺鉢に植えます。尺鉢というのは直径30cmの鉢のことです。最低でも直径30cm以上、出来るだけ大きな鉢で育てて下さい。鉢が小さいと夏に生育し、水切れしやすいです。鉢の底の穴を鉢底網で塞ぎます。その上に鉢底石(軽石)を2cm〜3cmほど入れ、その上に用土を入れ、株を入れて、隙間に用土を入れて、最後にしっかりと水をやります。普通の鉢植えと同じ手順です。

鉢植えの場合は絡ませる支柱を用意します。うまく絡むように紐で括りつけて誘引します。手間が掛かりますが、これをしないでいると、他の木に絡みついて生育を阻害したり、家の柱などに絡み付いて、面倒なことになります。

庭植えの手順

植え付けの1週間前に、深さ50cm直径50cmの穴を掘って、掘り出した土に腐葉土か堆肥を元の土に対して2割〜3割ほど追加して、よく混ぜて用土とします。1週間〜2週間寝かせると土が馴染んで根が広がりやすくなります。土を半分戻して、株を入れて隙間に用土を入れていき、最後にしっかりと水をやって完成です。

藤棚のような絡ませるものが必要です。棚はできるだけ頑健なものを用意します。昔は鉄管を組んでいましたが、現在は果樹用の棚セットをAmazonで販売しているので、これを利用してもいいです。

管理場所・日当たり

日当たりが悪いと実がならない。なっても小さかったり数が少ない。必ず日当たりに植えてください。日当たりを好みますが、風が強い場所に置いていると、ポッキリと折れることがあるので、強い風が当たらない場所に植えてください。マイナス7度か10度まで耐えます。寒冷地以外ならば戸外で十分育ちます。ただし寒さに当たると地上部の葉っぱは落ちます。

作業

剪定(1月2月)

落葉時期の1月〜2月に枝を剪定します。徒長枝を落とし、邪魔な枝を落とし、密集した枝を落として、切り戻し、棚に誘引し直します。剪定の詳細は以下のページを参考にしてください。

新芽を間引く(4月〜8月)

4月以降に新芽が出てきて、枝が伸びて開花します。ここで新芽(新枝)を間引いて、繁茂しすぎないように制御します。春の新芽かきの詳細は以下のページを参考にしてください。

摘蕾(5月)

摘蕾はツボミを摘む作業。普通はできた果実を間引く「摘果」だけだが、キウイはツボミが開花→受粉→実が太るまでが早いので摘蕾をすることで株の負担を減らし、実一個あたりを大きくできる。メスの摘蕾をすると一個一個が大きくなるし、人工授粉の手間が減る。オスは摘蕾しない。オスは花が終わったら邪魔な枝を剪定する。この頃は樹液はほとんど出ない。

人工授粉(5月)

1枚目の画像が雄花、2枚目が雌花キウイは基本的には雌雄異株で雄木と雌木があり、雄花の花粉を雌花に受粉させないと結実しない。普通は雌雄を一緒に植えるが、雌木だけで結実するもの(自家受粉できる品種)や、雌木に雄木の枝を接木したものもあって、そういうものは株一つで結実する。

自然に受粉すればいいが、開花時期がずれれば結実しないので人工授粉が無難。手に入るなら雄花の花粉を擦り付けて受粉させる。雄花がないなら、キウイの花粉を購入して人工授粉させる。しっかりと受粉させると果実が大きくなる。緑・黄色系ならこれで100gくらいできます。

オスの花を叩くとコショウみたいに花粉が落ちるのでこれを集めて利用します。

花粉は保存できるので、早めに開花する雄木の花粉を保存してその都度、雌木に受粉させる。花粉は紙に包んでタッパーにシリカゲルとともに入れ、冷凍庫に入れる。使う二日前に冷蔵庫に移動して解凍する。花粉は数年保存できるのでたくさん採取しておくといいです。

フルメット処理

開花して20日後、果実がふくらんできたら、フルメット処理をします。摘果と同時に行います。緑・黄色系はフルメット処理をすることで果実がかなり大きくなります。赤系はイマイチ大きくならないです。フルメット2.5ppmの液を作って、展着剤も入れます。この溶液に果実を一個づつ漬けていきます。漬けた後に雨が降ると流れてしまうので、雨ができるだけ降らない時期にやります。

摘果(6月)

キウイは受粉すると実がなり、6月には大体80%の大きさになっています。そのままにしておくと、栄養が分散してこれ以上大きくなりません(なりにくい)。間引くことで実が大きくなります。まずは形の悪い実、小さい実は落とす。後は葉っぱ7枚に付き一個の実を目安にして、実を残します。摘果は全体の半分以上。3分の2落とす。もっと強くする人もいる。もったいない、と思わず、しっかりと摘果する。キウイの実は一旦、結実すると落果せずに熟すので、人の手で摘果(実を摘み取って間引きすること)をしないと、甘みが薄くなり、粒も小さくなります。

●ヘイワードは1平方mあたり25〜30個残す。

●香緑は1平方mあたり15〜20個残す。

●受粉をしっかりし、摘果をしっかりすれば緑・黄色系で一個200gくらいになる。赤系は100gまでが限界。

●奇形になった実があるところから、早めに摘果していくと無駄に栄養が注がれず効率よく他の実が太ります。

●香緑は1平方mあたり15〜20個残す。

●受粉をしっかりし、摘果をしっかりすれば緑・黄色系で一個200gくらいになる。赤系は100gまでが限界。

●奇形になった実があるところから、早めに摘果していくと無駄に栄養が注がれず効率よく他の実が太ります。

収穫(10月〜11月)

収穫はおおよそ「霜が降りる前(10月前後)」。霜が降りると枯れる!というわけではなくて大体その頃に熟すという意味。緑系(ヘイワードなど)は一斉収穫して、長期保存して長期間食べられる(12月から4月)が、赤・黄は保存が効かないので、その都度収穫するといい(10月から12月)。赤系は樹上で完熟するが、樹上で熟すといつのまにか何か(鳥・動物・人)に食べられている。早め(10月から11月)に収穫して追熟させる。

親指と人差し指でキウイを摘まんで押さえると少しへこむくらいが食べごろ。

●緑系は霜に当たった方が糖度が上がるとも。

●キウイ栽培家は実の重さで自慢する。

●キウイ栽培家は実の重さで自慢する。

追熟(10月〜12月)

収穫してから1週間ほど放置して、熟してから食べます。箱の中に放置していてもいいが、キウイを入れた箱にリンゴを入れるとリンゴからエチレンガスが出てキウイが熟す。ただし安定しない。追熟剤ってのもネットで売ってる。涼しい、風通しのよいところで追熟させる。追熟は10日ほどかかる。実の一つに傷をつけるとそこからエチレンガスが出て他の実も熟す。意図せず、実に傷がついている場合(虫食いなど)、意図しない追熟があるので注意。

赤・黄系は食べる分だけ収穫した方がいい。まとめて追熟させると食べきれずに腐らせる。食べる分だけ数日おきに収穫して追熟→食べる。これなら12月まで食べることも可能。

家庭菜園のキウイは摘果・摘蕾しないでいると大きくて1個50gくらい。キッチリ摘果すると100g以上にはできる。が、大きく太ると腐りやすくなります。

病害虫

カミキリムシ

幹に卵を産みつけ、幼虫が幹を食い荒らすため枯れることもある。株元にオガクズが見られたら被害にあっている。穴を探して、そこに薬剤を注入して駆除する。販売している株でもカミキリムシがついていることがある。よく観察して購入する。キウイヒメヨコバイ

葉っぱが白くなるるほど発生するとキウイの実に味がなくなる。スプラサイドなどを散布する。普通の殺虫剤では効果がない。カメムシ

アディオン乳剤、アルバリンなどで駆除します。かいよう病

原因は菌で、感染すると黄色い斑点が出たり、樹液が染みて垂れる。枯れることもある。サル、アライグマ、ハクビシン、シカ

動物たちがキウイを食べます。株の周囲をネットで覆って獣害の被害を予防しましょう。歴史と伝承

1904年、ニュージーランド人が中国から野生の「チャイニーズ グーズベリー(中国スグリ)」という果物の種子を持ち帰り、栽培を始めました。この果物は当時、まだ利用されることがなく、栽培もされていませんでした。しかし、当時、中国との関係が悪化していたため、チャイニーズ グーズベリーでは受け入れられないと考え、ニュージーランドに住んでいた鳥の「キウイ」に似ていることからキウイフルーツと呼ぶようにしました。

ニュージーランドの気候が原産地に似ていたこともあり、この果物は育てやすかったため、品種改良も行われるようになり、やがて一大産業に発展しました。今日では、ニュージーランドをはじめとする多くの国々でキウイフルーツの栽培が行われ、国際市場でも取引されています。

スポンサーリンク