ジョウザンアジサイ(ディクロア、碧のひとみ)の育て方

目次

常山紫陽花の特徴は?水やり

肥料

植え付け・植えかえ

管理場所・日当たり

剪定

病気・害虫

特徴・由来・伝承

学名などの基礎データ

最終更新

最終更新- 植物名

- ジョウザンアジサイ

- 科名

- アジサイ科

- 属名

- ディクロア属

- 学名

- Dichroa fobrifolia

- 別名

- 常山紫陽花、ディクロア、碧のひとみ

- 耐寒

- マイナス5度から0度

- 水やり

- 水を好む

- 場所

- 外の半日蔭

- 難易度

- 中級者向け

スポンサーリンク

常山紫陽花の特徴は?

暖地・中間地では落葉しないが、寒冷地では冬に落葉する。落葉しなければ冬でも生育します。アジサイより寒さに若干弱い。耐寒温度はマイナス5度から0度。冬は陽のあたる軒下で管理して土を凍らせないようにすることで越冬は可能。冬の寒さと夏の暑さに弱く、育てるのは若干難しい。

スポンサーリンク

水やり

庭植えの水やり

自然に降る雨で十分。ただし乾燥する夏は水をやってください。鉢植えの水やり

鉢の土が乾いたら水をやります。土に指で触ってみて濡れていたら水はやりません。受け皿の水は捨ててください。水をやるときは鉢の底から水が出てくるまでしっかりとやってください。春と秋は晴れたら毎日。夏は朝と夕方の二回しっかりとやります。夏に翌年開花する花芽ができるんですが、夏に乾燥しすぎると花芽がダメになって翌年、開花しません。夏は水切れに注意してください。

冬は活動しているのであれば、これまで同様、土が乾いているのを確認して水をやります。落葉して活動が止まっているのであれば、土が乾いて数日経って水をやるようにします。

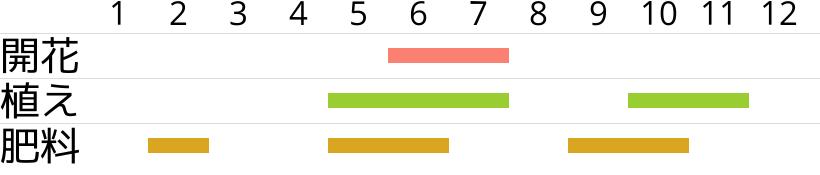

肥料

肥料が多いと葉っぱばかりになりますし、肥料が多いと病害虫がつきやすい(気がする)。多少、肥料が少ない方が元気です。庭植えの場合は2月に寒肥として化成肥料を株元にやります。もしくは根に当たらないように周囲に穴を掘って油粕を埋めます。鉢植えの場合は、生育期に化成肥料を1ヶ月に一回、少量だけやってください。

植え付け・植えかえ

時期・頻度

植える時期は真冬と夏を避ける。植えるときは根を崩さない。鉢植えは2年に一回は植え替えをする。できれば毎年。

植えた直後はしっかりと水をやってください。春〜秋ならば5日毎日、冬に植え替えた場合でも3日毎日は水をやってください。

用土

肥沃な水はけの良い土を好む。粘土質の土には植えられないです。あまりに水はけが悪いのであれば、パーライト・川砂などを足して水はけを良くしたり、高植えにしたりレイズドベッドをして水はけを良くします。鉢植えの場合は培養土でいいです。自作する場合は赤玉土6腐葉土4を混ぜたものを使います。

鉢植え

鉢植えの場合は、現在の鉢より一回り大きな鉢を用意します。根の負担を減らすため、地上部の枝も半分ほどに切り詰めるといいです。根はほぐさず、土は崩さないでください。鉢底の穴を鉢底ネット(鉢底網)で塞いで土が出ないようにしてから鉢底石(軽石)を2センチから3センチほど入れて、軽石の上に土を入れ、株を入れて、隙間に土を入れていき、最後に水をやります。鉢底から水が出るまで水をやってください。

庭植え

庭植えの場合は、根鉢の二倍か三倍の深さと大きさの穴を掘って、苦土石灰(1平方あたり100g〜150g)をまいて中和させておく。中和反応は1週間ほどかかるので、1週間経ったら掘り出した土に腐葉土か堆肥を3割か4割混ぜて、化成肥料を少量入れて、よく混ぜて用土とします。穴に半分ほど土を戻して、株を入れて、隙間に土を入れて、最後に水をやって完成です。

植え付け後は5日はしっかりと水をやってください。

管理場所・日当たり

庭植えにする場合は最初から半日陰で管理します。夏の直射日光には弱く、葉焼けしたり乾燥で枯れ込んでしまいますので、夏に半日陰になるような場所で管理しましょう。鉢植えの場合は、「春と秋は日当たり、夏は半日陰、冬は霜が当たらない日当たり」と季節ごとに場所を変えるか、やはりずっと半日陰で管理します。乾燥に弱いので、西日は避けましょう。

越冬

耐寒温度はマイナス5度と、そこそこ寒さには強いので、暖地・中間地では戸外で十分越冬可能です。土が凍結すると根が傷んで枯れてしまいますので、庭植え・鉢植えのどちらも、土が凍結するような地域であれば凍結防止のために腐葉土かワラで株元を覆って防ぎます。土が凍結しないなら、そのまま放置でいいです。

冬に低温に当たると葉っぱが黒く変色する。もっと寒いと落葉する。落葉しても枯死していなければ、春に芽吹きますので、そのまま管理しましょう。

剪定

アジサイと同じで6月〜7月に開花して、8月に花芽ができます。よって7月の終わりまでに花を摘み、管理しやすい大きさにまとめるように切り戻します。8月以降に花を切ると来年の花芽まで落とすことになり、来年の開花が少なくなったり、全くなくなってしまいます。実を鑑賞するための剪定

ただし、6月〜7月の開花後に9月〜2月にかけて「実」がなります。この実が通常のアジサイにはない魅力で、剪定すると当然ながら実は見られない。剪定しないで実を鑑賞して、一切剪定しないで放置していると、花芽も切らないので来年も開花します。ただ、剪定しないでいると庭植えの場合、2mくらいにあっという間に大きくなります。2mは手に負えないことはないんですが、結構邪魔。

そこで実を鑑賞したいならば、7月中に不要な分だけ剪定して、残りに結実させましょう。

病気・害虫

ほとんど見られない。特徴・由来・伝承

アジサイ科、ユキノシタ科に入れられることもある。中国原産の植物で、花も葉っぱもアジサイに似ているが、アジサイではなく「常山アジサイ」「ディクロア」。スポンサーリンク