シデコブシの育て方

目次

シデコブシの特徴は?水やり

肥料

植え付け・種まき

管理場所・日当たり

病害虫

剪定

特徴・由来・伝承

学名などの基礎データ

最終更新

最終更新- 植物名

- シデコブシ

- 科名

- モクレン科

- 属名

- モクレン属

- 学名

- Magnolia stellata

- 別名

- ヒメコブシ・幣辛夷・四手拳

- 耐寒

- マイナス25度〜マイナス20度

- 水やり

- 水控え目

- 場所

- 外の半日蔭

- 難易度

- 中級者向け

スポンサーリンク

シデコブシの特徴は?

シデコブシはモクレン科モクレン属(マグノリア属)の落葉高木もしくは落葉低木。春に葉っぱが出る前に開花し、花がシデ(=神社の注連縄などに付けられる白い紙)とコブシに似ていることが名前の由来です。花は一般的には白で、桃色をおびる品種もあり、ベニコブシと呼ばれる。桃色は個体差によって色合いが違い、また、開花時期の気温が高いと色合いは淡くなり、低いと濃くなります。8月〜9月に果実が熟す。自家受粉しないため、結実させるには2株以上を植える必要がある(近所に株があれば結実する)。

開花は20日以上続く。受粉は鳥がする。樹高が低めなので、コブシより管理が楽とされる。生育が早いので鉢植えには適さない。生育してくると隔年開花になりやすい(一年ごとに開花すること)。

樹高5m〜8m

ヒメコブシとシデコブシの違いは?

シデコブシは白で、ピンクのものが「ヒメコブシ」と呼ばれて流通しています。シデコブシとタグに名前に書いていても実際はヒメコブシということが多い。というか、ヒメコブシの方が小さくまとまり、色合いもよく、開花しやすいので、流通しているのはほぼヒメコブシです。ヒメコブシというコブシの品種があるので注意。ただ、育て方は同じ。

スポンサーリンク

水やり

庭植えが基本。いったん根付いてしまえば、日照りが続かない限りは、水をやる必要はないです。ただし、本来は多少湿気た土地を好みますので、庭植えでも様子をみて水やりをした方が無難。あと、植え付けて一年ほどは水切れしないように水をやること(根が馴染んでいないために乾燥に弱い)。特に一年目の夏は注意しましょう。

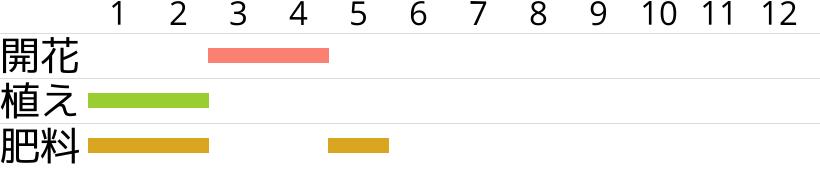

肥料

2月に株元に緩効性肥料か油粕をやります。小さいうち(樹高が1m以下)は肥料をやった方がいいですが、十分な大きさになったら…これ以上大きくなっても困るので肥料は不要です。植え付け・種まき

時期

1月から3月上旬に植えつけをする。開花する前に植え替えをすること(開花は3月4月)。開花してから植え替えをするとストレスで生育不良を起こして、場合によっては枯れることもある。用土

肥沃な土地を好む。庭土に3割か4割ほど腐葉土か堆肥を追加してよく混ぜておきます。鉢植えには普通はしません。庭植え(地植え)の手順

庭植えの場合は、根鉢の二倍か三倍の深さと大きさの穴を掘って、掘り出した土に腐葉土か堆肥を3割か4割混ぜて、半分ほど土を戻して、株を入れて、隙間に土を入れて、最後に水をやって完成です。根鉢にまきついている針金は取り除いておきます。麻布は腐って消えるので、そのままでもいいですが、ビニール袋は取り除く。根を傷つけると生育不良を起こすので、とにかく傷つけないようにする。少し、根を崩してから植えた方が良い(植え付け後に根が広がりやすいので)が、傷つけないようにほぐすこと。

●一度植えたら、移植(=別の場所に植えること)はできない。植える前に、「この場所に植えて良いか」をよく検討するべき。

種まき

9月前後に赤い種子が見えるようになります。果肉を取り除いて(果肉には発芽抑制物質が入っていて果肉がついていると発芽しない)、すぐに蒔くと発芽して増えます。発芽は春です。乾かすと発芽しなくなりますので、春まで乾ききらないようにすると発芽しやすいです。赤玉土単用を入れて鉢に種子が軽く隠れるくらいに土を被せて、乾ききらないように管理していると春に発芽する。普通はやらない。面倒だから。むしろ、勝手にシデコブシの周りで発芽しているので邪魔になるかもしれない。

管理場所・日当たり

シデコブシは日当たりで育てましょう。半日陰でも育つが、花が減り、生育が悪くなって病害虫にもかかりやすくなるので、日当たりがベスト。寒さには強い

シデコブシは寒さに強い。北海道南部でも戸外でちゃんと育つ。寒さには問題がない。防寒も不要。春に開花した直後に霜や寒風に当たって花が軒並み落ちるということがある。これはどうしようもない。

病害虫

テッポウムシカミキリムシの幼虫で、幹に穴を開けて、食い荒らす。放置していると枯れることもある。株元にオガクズが出ていたら、テッポウムシがいる。穴に針金を入れて、刺し殺すか、専用の薬剤で駆除する。早めに対応しないといけない。

剪定

剪定の時期

6月に翌年に開花する花芽ができます。なので6月以降に剪定すると花芽を落とすことになるので、細かいことを言えば、開花後の5月中に剪定をするのが一番よいです。ただ、シデコブシは生育が早く、あんまり気にしない人も多いです。また、落葉時期に剪定した方が、枝の状態がわかりやすいので楽です。

剪定の方法

自然に樹形が整うタイプなので、無理に剪定はしないでいいのです。まずはヒコバエを切って、樹高を抑える程度の弱い剪定が普通。あとは臨機応変に。放置していると8mになりますので、小さくまとまるように毎年剪定したほうがいいです。ヒコバエ、邪魔な枝、枯れた枝、徒長枝を落とします。太い枝を切った場合は切り口に癒合剤を塗ります。癒合剤は雑菌が入らないようにするもので、ホームセンターで売っています。幹の内部に枝が混み合っている場合は、間引いて、風通しよくしてやります。

あとは、テッペンの枝を切って、小さくまとまるようにします。テッペンの枝を切ると、しばらくはそれ以上は大きくなりません。定期的に切って小さくまとめるようにします。

ヒコバエってなに?

ヒコバエってのは株元から伸びる勢いのある枝のこと。別に病気じゃないし、放置しているといずれは、ここにも花が咲くんですが、これが伸びると、差し当たって、元の株のエネルギーを取られてしまうので、速攻で切ってしまいましょう。特徴・由来・伝承

日本の固有種で、伊勢周辺(愛知県、岐阜県、三重県)にしか自生しない。自生地域は減っていて希少種。ただし苗木はよく流通している。コブシより樹高が低い。結実した実は気持ち悪い…と思うかも。シデコブシは以前は絶滅危惧種とされていたが現在(2007年以降)は準絶滅危惧とされています。

スポンサーリンク