武倫柱(ブリンチュウ)の育て方・特徴は?

目次

武倫柱(ブリンチュウ)の特徴は?水やり

肥料

植え替え・植え付け

管理場所

剪定・切り戻し

学名などの基礎データ

最終更新

最終更新- 植物名

- 武倫柱

- 科名

- サボテン科

- 属名

- パキケレウス属

- 学名

- Pachycereus pringlei

- 別名

- ブリンチュウ、パキケレウス・プリングレイ

- 耐寒

- マイナス5度

- 水やり

- たまにやる程度

- 場所

- 冬は室内 夏は外

- 難易度

- 初心者向け

スポンサーリンク

武倫柱(ブリンチュウ)の特徴は?

意外と冬の寒さにも強いです。夏の暑さには強いですが、熱帯夜が続くと活動が止まってしまい調子を崩します。

スポンサーリンク

水やり

武倫柱(ブリンチュウ)は非常に乾燥に強く、土がカラカラになって白く変色してから水をやる程度。多少忘れても枯れませんよ。でも水をやるときは鉢底から出るくらいにしっかりとやりましょう。受け皿の水は捨ててください。溜めていると根腐れします。水やりが不足するとシワがよるので、それから水をやっても枯れることはないです。大体1週間〜2週間に一回の頻度になりますが、水やりの頻度は環境によってかなり違うので、あくまで目安としてください。冬は15度を切ると生育が鈍くなり10度以下で生育が止まり、水を吸い上げなくなるので、水やりを減らします。減らしますが断水はせず、1ヶ月に一回、カラカラに乾いてから土の表面を濡らす程度の水やりをします。たっぷりとやると確実に根腐れをします。ただ、最近の家・マンションは断熱材が優秀で、冬でも暖かいため、16度以上を維持して生育していることもありますので、様子を見て、水を増やして傷めないようにしましょう。

冬の水やりについては冬の水やりと根腐れを参考にしてください。

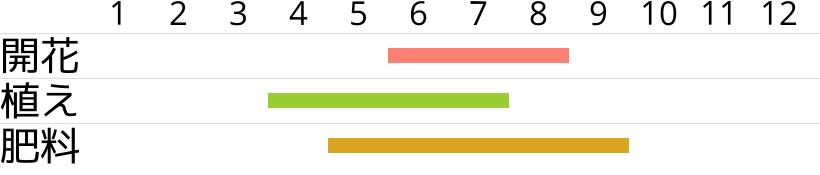

肥料

武倫柱(ブリンチュウ)は根にバクテリアを飼い、そこから栄養を取り込んでいますので、肥料はなくても育ちますが、生育時期にあたる5月〜9月に通常の2倍に薄めた液体肥料を1ヶ月に一回やると、よく生育し、開花しやすくなります。窒素成分が多いものだとよく生育し、リン酸が多いと開花しやすいとされますが、液体肥料にはちゃんと両方入っていて、調節しやすいので液体肥料がいいですよ。

植え替え・植え付け

時期・頻度

植え替えは春(5月前後)に行います。植え替えはダメージがあり、それを取り返すためにも春に行っておく方がいいです。根詰まり・土の劣化を防ぐために2年に一回は植え替えをする。用土

サボテン・多肉植物の土で植えます。自作するのであれば軽石小粒4鹿沼土2ピートモス3ゼオライト1を混ぜたものを使います。ピートモスは堆肥や腐葉土でもいいですが、室内管理だと臭いがするので、ピートモスがいいです。鉢の植え替えの手順は?

植え替える1週間〜10日前から水やりをストップして、乾燥させておきます。古い鉢から株を取り出し、土を3分の1ほど落としてから、植え替えます。鉢植えの底の穴を鉢底ネット(鉢底網)で塞いで、その上に鉢底石(軽石)を2cm〜3cm入れて、その上に用土を入れて、株を入れて、隙間に用土を入れて水やりをせずに、そのまま日陰で1週間〜2週間管理してから、日当たりに戻して、水やりをして通常の管理に戻します。

管理場所

直射日光を好みます。春と秋は戸外の日当たりか、室内の日当たりで管理します。春秋にしっかりと生育させることで夏冬の厳しい時期を乗り越えやすくなります。戸外で管理する場合は、雨ざらしにせず、風通しの良い雨の当たらないところ…軒下などで管理しましょう。夏の管理の注意点

夏の暑さには強いのですが、夜も暑いと弱ります。具体的には30度〜35度以上だと弱ります。これは夜に二酸化炭素を取り込んで、その二酸化炭素を昼に光合成で使っているため、夜に暑いと二酸化炭素が取り込めないためです。夏に戸外で日光に当てていると葉焼けを起こしたりするので、夏は遮光したり、室内に取り込んでおくと調子を崩さずに夏越しできます。冬の管理の注意点は?

気温が15度を下回ると活動が鈍くなり、10度以下で活動が止まります。ですが、冬の寒さにはそこそこ強く、水やりを減らすとマイナス5度あたりまで耐えます。暖地では年間を通して戸外で管理も可能です。中間地ではたまーに来る強い寒波で枯れますし、寒冷地では確実に枯れるので室内に取り込みましょう。冬に室内で管理する場合も、日当たりで管理しましょう。剪定・切り戻し

剪定は不要ですが、花が咲いた後に放置していると腐って病気の元になるので、種子を取らないならば、しぼんだら摘んでしまいましょう。スポンサーリンク