ヒイラギナンテン(柊南天)の仲間と育て方

目次

ヒイラギナンテンとは?仲間

水やり

肥料

植え付け・植えかえ

増やし方

管理場所・日当たり

剪定

病気・害虫

特徴・由来・伝承

学名などの基礎データ

最終更新

最終更新- 植物名

- ヒイラギナンテン

- 科名

- メギ科

- 属名

- メギ属

- 学名

- Berberis japonica(Mahonia japonica)

- 別名

- 柊南天

- 水やり

- 水控え目

- 場所

- 外の半日蔭

- 難易度

- 中級者向け

スポンサーリンク

ヒイラギナンテンとは?

ヒイラギナンテンは中国原産のメギ科メギ属(以前はマホニア属)の常緑低木。成長が遅く、大きくなりにくいです。また葉っぱにトゲがあることから、公園や庭で「人が入って欲しくないところ」に植えて「立ち入り禁止」にするなど、よく利用されます。もしくは風水的に鬼門に植えて、魔を防ぐ!って人もいます。春に花が咲いて秋には実がなりますが、葉っぱがメインの植物です。実は「ベルベリン」などの成分が含まれていて、煎じて飲めば扁桃炎・口内炎に効くらしい。

基本的に頑健。乾燥に少し弱いので、極端に水ハケがよかったり、日当たりがよすぎるなどして枯れることもありますが、そこをクリアすれば放置OKです。

樹高1.5m〜2m

スポンサーリンク

仲間

ナリヒラヒイラギナンテンは(業平柊南天・Berberis confusa)は旧名のマホニア・コンフーサで流通していることが多いです。ホソバヒイラギナンテンとは近縁なため、混同されていることが多いです。細葉なため、ヒイラギナンテンほどはチクチクしない。

チャリティーはヒイラギナンテンとマホニア・ロマリホリアの交配種で、花が非常に大量につき、花に鑑賞価値があるとされます。11月〜1月の冬に開花する。

水やり

庭植えの水やり

庭植えすると、真夏の日照りでもない限りは水やりは不要で、自然雨だけで十分です。鉢植えの水やり

鉢植えにした場合は、土が乾いていたら水をやるようにします。特に春から夏に掛けて生育する時期は蒸発とあいまって乾燥しやすいです、水が切れないようにしてください。反対に水をやりすぎても根腐れしてしまいます。水やりは年間を通して土が乾いていたら水をやる程度にしてください。水をやるときは鉢底から水が染み出すくらいにしっかりとやります。冬には水を控えますが、控えるのは頻度で「量」ではありません。

肥料

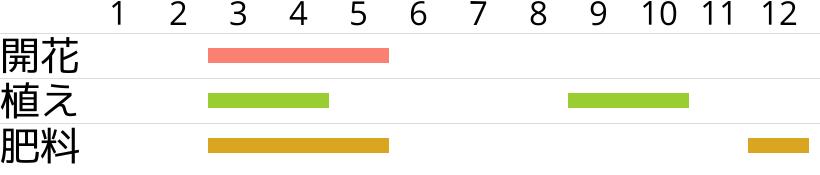

油粕と骨粉を混ぜたものか、化成肥料を春(三月・四月)と、冬(12月)頃にやります。肥料が無くても枯れることはありませんが、花芽の形成には肥料が必要です。花はメインの植物ではありませんので、「生育が悪い」と思ったら肥料をやるくらいでも十分です。植え付け・植えかえ

時期

植え付けは春(3月〜4月)か秋(9月〜10月)。ヒイラギナンテンは寒さに若干弱く、北海道・東北北部では冬を越せません。その他の地域でも、秋に植えつけるときは、寒さが来る前に植え付けをしないと、根が広がる前に寒波が来ると枯れてしまうことがあります。用土

用土は腐葉土を含んだ、やや粘度のある、それでいて水ハケのよい……と書くとややこしいですが、市販の培養土ならOK。よほど合わない限りは生育します。若干乾燥に弱いので、庭に植えるときにあまりに「水ハケがよい」ならば、植えるのは向いていません。鉢植え

鉢植えでも生育に問題なし。庭植えの場合とあまり変わらない生育をします。鉢植えの場合は、根鉢より一回り大きな鉢を用意します。土はほとんど落とさないようにします。鉢底の穴を鉢底ネットで塞いで土が出ないようにしてから鉢底石(軽石)を2センチから3センチほど入れて、軽石の上に土を入れ、株を入れて、隙間に土を入れていき、最後に水をやります。鉢底から水が出るまで水をやってください。

庭植え

移植は難しい。根が傷つくと生育不良を起こして枯れます。庭に植えるときは場所をよく考えてから。庭植えの場合は、根鉢の二倍か三倍の深さと大きさの穴を掘って、掘り出した土に腐葉土か堆肥を3割か4割入れ、化成肥料を規定量混ぜます。穴に半分ほど土を戻して、株を入れます。浅めに植えてください。株の地表と地面が同じ高さならいいです。隙間に土を入れて、最後に水をやって完成です。グラグラするなら支柱を立てます。

増やし方

種まき

果肉には発芽抑制物質が入っていて、果肉がついていると発芽しないので、キレイに洗い流してから採取した秋にすぐに撒いてしまいます。環境があっていると、こぼれダネが増えるので、余計なことをしないでも増える。増えすぎて困るかもしれない。葉っぱがトゲトゲだから増えるとマジ困る。

挿木

枝を10cm切って、切り口を水に1時間つけて水揚げします。水揚げすると葉っぱの先まで水が行き渡ります。そのうえで、切り口を鋭利な刃物で斜めに切って赤玉小粒単用の苗床に挿します。日陰で乾燥しないように水やりして管理します。管理場所・日当たり

ヒイラギナンテンは比較的日陰にも強く、少々日当たりが悪くても、葉っぱの艶や成長には変化がありません。ただし、日当たりがあまりに悪いと徒長しやすくなり、葉っぱの色も悪くなりますので、半日陰に植え付けるようにしましょう。日当たりでも適しているのですが、強い日に当たると葉っぱの色が抜抜けて、黄色になってしまいます。それで即枯れるわけではないですが、鑑賞価値がありませんし、成長が遅い種類なので、回復しにくく、場合によっては枯れます。

ヒイラギナンテンは寒さに当たると紅葉しますが、紅葉するにはそれなりに日光が当たってないと成りませんから、やっぱり半日陰くらいが良いです。

剪定

花芽の形成が8月です。8月以降開花時期の間に剪定すると花が咲かなくなります。しかし、花はヒイラギナンテンの場合はメインではないので、それほど気にしないでも構いません。剪定は春にします。成長が遅くて、剪定と言っても、「邪魔な枝を切る」「風通しよくする」程度で、それも毎年ではありません。何もしなくてもコンモリと育ち、よほど狭い場所に植えない限りは邪魔になるほど育つことはありません。

剪定の詳細はヒイラギナンテンの剪定のまとめのページを参考に。

病気・害虫

ほとんど見られない。スポンサーリンク