ニホンスイセンの育て方

目次

日本水仙(ニホンスイセン)の特徴は?水やり

肥料

植え付け・植えかえ(10月)

作業

栽培可能地域

管理場所・日当たり

病害虫

最後に…

学名などの基礎データ

最終更新

最終更新- 植物名

- ニホンスイセン

- 科名

- ヒガンバナ科

- 属名

- スイセン属

- 学名

- Narcissus tazetta var.chinensis

- 水やり

- 水控え目

- 場所

- 外の日なた

- 難易度

- 初心者向け

スポンサーリンク

日本水仙(ニホンスイセン)の特徴は?

秋に植え付けて冬に開花し、地上部は夏までに枯れます。庭に植えた場合、数年間そのままでも育ちます。

ニホンスイセンはおそらく中国から持ち込まれたか、漂着したもので、日本においてはほぼ同じものとされています。ちなみに、中国のニホンスイセンも中東から伝わったものとされています。

スポンサーリンク

水やり

ニホンスイセンは球根で球根の中に水分を溜め込んで、基本的には乾燥に強く、水やりが多すぎると球根が腐って枯れてしまいます。庭植えの水やり

庭植えの場合は、植え付け後の2週間ほどは根が土に広がっていないので水やりをしますが、その後は雨だけでほぼ十分です。あまりに雨が降らずに土が乾燥していたら水をやる程度にします。鉢植えの水やり

鉢植えの場合は土が乾いたら、鉢底から水が出るくらいに水をやります。受け皿に溜まった水は捨ててください。冬は午後以降に水やりすると水が凍って、枯れなくても球根にダメージがあるので避けた方がいいです。

夏は地上部が枯れて休眠していますが、完全に乾かないように、土が乾いていたら水やりをしてください。

肥料

発芽後に2週間に一回、薄い液体肥料を水の代わりにやります。もしくは緩効性固形肥料を2ヶ月に一回やる。窒素が多いと花が咲きづらくなり、軟腐病などの病気になりやすい。といっても一般的な8-8-8などの窒素が多めにならなければいいです。花が終わっても葉っぱがある間は肥料を継続します。この肥料は球根を太らせて来年開花させるためのものものです。

植え付け・植えかえ(10月)

時期

10月に植える。ニホンスイセンは寒さに強いのですが、寒くなると根が広がらないので早めに植えて根を広げます。ニホンスイセンは夏に掘り上げず、植えっぱなしにして夏もちょいちょい水をやっていると発芽も早く、花も咲きやすいので、植え付けるのは10月と言わず、早めでもいい。8月から球根が出回ります。

用土

一般的な培養土か、自作するのであれば赤玉土7腐葉土3を混ぜたものを使います。庭土の場合は、庭土に腐葉土を二割か三割ほど追加して、元肥として緩効性肥料を入れてよく混ぜて用土とします。元肥は多すぎないように

元肥が多いと根が肥料焼けをして、広がらず開花もしない。常識的な量であれば問題ないので一般的な培養土を使っていれば問題ないです。ちなみに肥料焼けとは、土中の肥料成分が濃くて、根の水分が出ていって傷んでしまう状態です。なので、肥料の濃度が低ければ問題ないです。

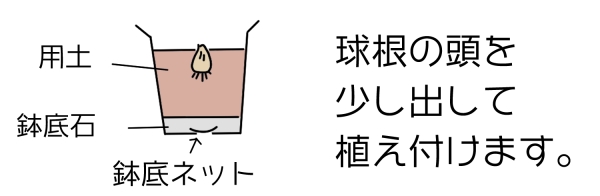

鉢植えの植え付け手順

●浅植えにすると、分球しやすく、小さな子玉が増える。子球根は大きくならないと開花しないので、植え替えの時に別に植えて育てて太らせてから開花させる。

●鉢植えは密生して花が咲きづらくなるので、毎年植え替えたいが、面倒なので2年に一回でもいい。

●鉢植えは密生して花が咲きづらくなるので、毎年植え替えたいが、面倒なので2年に一回でもいい。

庭植えの植え付け手順

深さ20cmほど掘り返して庭土に腐葉土を二割か三割追加して、元肥として緩効性化成肥料を規定量を入れてよく混ぜて用土とします。土を戻して、球根を配置します。球根の上が地表から5cmくらいの深さに植えます。用土を入れて水をやって完成です。株同士は15cm以上空けるといいが、密生させた方が咲いたときに綺麗。ただ、密生させると掘り上げるまでの期間が短くなるので15cmから20cmくらいにしておく。

●庭植えの場合は、深植えにする。深植えにすると球根が太り、分球は少なめになる。

●庭植えの場合は基本的には植えっぱなし。夏に地上部が枯れても掘り上げない。株分けする時だけ夏に掘り上げて10月に植え付ける。

●それでも毎年、分球して密生していき、密生したために日光と肥料の取り合いになって小さな子球根が増え、花が咲かなくなる。そこで3年に一回か数年に一回掘り上げて株分けして植え直します。

●庭植えの場合は基本的には植えっぱなし。夏に地上部が枯れても掘り上げない。株分けする時だけ夏に掘り上げて10月に植え付ける。

●それでも毎年、分球して密生していき、密生したために日光と肥料の取り合いになって小さな子球根が増え、花が咲かなくなる。そこで3年に一回か数年に一回掘り上げて株分けして植え直します。

誤食に注意する

ニホンスイセンは全体に毒があり、ノビル・ハタケニラ・エシャロットなどと葉っぱが似ているため誤食することがある。家庭菜園がある場合は、近くに植えないようにする。もしくは植えない。山菜に似た毒草の一覧を参考に。

作業

開花(12月〜1月)

ニホンスイセンの花期は12月〜1月。この時期に開花していなければ、もう葉っぱしか出ない。12月の時点でツボミがない場合は年越しても花は咲かない。開花しないのは、球根が十分に太っていないか、寒さに当たっていないため。ニホンスイセンは0度前後の寒さに1ヶ月ほど当たらないと花芽がつかず、開花しない。●地域によっては十分な寒さに当たらず、開花しない。

花後(3月から5月)

花が終わったら花を摘んでしまう。花は摘みますが、葉っぱは切らず、そのままにしておきます。葉っぱは残して、光合成させ、球根を太らせます。肥料をやることでよく太ります。この時期にしっかりと太らせることで来年、開花しやすくなります。葉っぱが黄色くなって枯れ込んできたら葉っぱを刈り、必要であれば掘り上げて株分けします。植えっぱなしでもいいです。植え直すのは10月です。鉢植えであれば理想としては毎年植え替え。庭植えは数年に一回植え替え。

●球根が太らないと開花せず、庭植えにしていても肥料(か堆肥や腐葉土などの有機物)が不足すると来年、開花しづらい。

●腐葉土や堆肥がたっぷりある庭土だと肥料がなくてもしっかり開花する。

●腐葉土や堆肥がたっぷりある庭土だと肥料がなくてもしっかり開花する。

夏の管理(7月8月)

夏には地上部がなくなり休眠します。株分けするのであれば掘り上げて、ネットに入れて風通しの良くて涼しい日陰で管理しておく。植えっぱなしにした球根には水をちょいちょいやっておいた方が秋に発芽しやすく、開花しやすい。乾燥に当たらないと開花しない?

スイセンの種類によっては夏に強い乾燥に逢わないと開花しないが、ニホンスイセンは夏に強い乾燥にあわなくていいです。なので掘り上げず、庭植えでちょいちょい水をやっても問題ないです。株分け(7月8月)

地上部が枯れ込んだら掘り上げて、10月に植え付ける。親球根の横に「子球根」ができているので、取れるなら剥がして別々に植える(無理に剥がさない)。小さいと開花しないので、植えつけて発芽させ、肥料をやって太らせる。太れば翌年は開花する、かもしれない。●庭植えでも数年に一回掘り上げる。そのまま放置しているとガチガチになって掘り上げること自体が大変になる。

●掘り上げて小さな球根は開花するまで2年かかるので、不要なら廃棄する。そこいらへんに投げていると根付いて2年後に開花する…ってことはよくある。

●掘り上げて小さな球根は開花するまで2年かかるので、不要なら廃棄する。そこいらへんに投げていると根付いて2年後に開花する…ってことはよくある。

栽培可能地域

中国・関西・中部・関東南部・関東北部・東北南部・東北北部・北海道参考自分の地域で育てられるのか分からないときに読むページ

管理場所・日当たり

日光を好み、日光に当てないと球根が太らず、花が咲かない。半日陰でも花は咲きづらい。とにかく日当たりで。病害虫

ウィルス病ウィルス病に感染すると葉っぱにモザイク状の模様が出来る。原因はウィルス感染で感染するともう治療はできない。徐々に弱って枯れていく。ウィルスに感染した植物を切ったハサミで洗わないで使い回すと感染する。またアブラムシなどの害虫からも感染するし、感染した個体と触れるだけでも感染する。

感染した個体があったら即、掘り出して廃棄する。じゃないとすぐに広がる。

軟腐病

春以降に球根が腐る。水のやりすぎ・用土の水捌けが悪かったり、肥料に窒素が多いとなりやすい。風通しをよくするとある程度は予防できる。発症すると一気に進行する。

アブラムシ

アブラムシは葉や芽にたかって汁を吸う。ウィルス病をうつすので早めに駆除する。薬剤を散布してもいいし、テデトールしてもいい。

最後に…

ニホンスイゼンはヒガンバナ科の植物で、他のヒガンバナ科の植物にも魅力的で育てやすいものがあります。他のヒガンバナ科の植物についてはヒガンバナ亜科の仲間まとめを参考にしてください。スポンサーリンク