カランコエの育て方

目次

カランコエとは?水やり

日当たり・管理場所

栽培作業

肥料

植えかえ

病害虫

学名などの基礎データ

最終更新

最終更新- 植物名

- カランコエ

- 科名

- ベンケイソウ科

- 属名

- カランコエ属

- 学名

- Kalanchoe blossfeldiana

- 別名

- ベニベンケイ

- 水やり

- 水控え目

- 場所

- 冬は室内 夏は外

- 難易度

- 上級者向け

スポンサーリンク

カランコエとは?

カランコエはマダガスカル島原産のベンケイソウ科の多年草。本来「カランコエ」というと原種・品種を含めて多くのものがあり、性質もかなり違うものです。このページでは店舗によく流通しているカランコエ・ブロスフェルディアナの育て方についてまとめています。カランコエはサボテンのような肉厚な葉っぱだから日光に強い、ような気がするのは気のせいです。夏の直射日光に当たると葉っぱが葉焼けを起こしてしまいますので、夏は明るい日陰に移動してください。また夏の湿度に弱いので風通しのいいところが好ましいです。

スポンサーリンク

水やり

乾燥に強く、過湿に弱いために、乾かし気味に管理する。春から秋は土が乾いてから水をやります。水をやる際は葉っぱに水をかけないでください。冬は土が乾いてから、数日経って水をやってください。水が不足してくると葉っぱが薄くなるので、そうなってから水をやるくらいでいい。

日当たり・管理場所

最低気温8度〜25度の春と秋は戸外の日当たりで管理する。しっかりと日光に当てて生育させます。もしくは室内の日当たりで管理する。真夏は直射日光が強すぎて葉焼けしますし、少々暑さにへこたれる性質なので、真夏だけは直射日光を避けて風通しの良い半日陰か日陰へと移動します。もしくは室内でカーテン越しの日光に当てる。

5度以下になるか霜に当たると枯れるので、冬は室内の日当たりで管理します。暖房の風が当たらないようにする。

栽培作業

摘芯

摘芯とは成長点を切ること。成長点とは芽の先のこと。これを切ると、その下の葉っぱの根元から新芽が出て、株が大きくなり、葉っぱと花芽が増えます。生育する4月〜8月に適宜、摘芯をします。8月にこのシーズンの最後の切り戻しをして脇芽を出させ、その上で短日処理を行う。すると脇芽に花がつくので花が増える。短日植物

短日植物で、日が短くなると開花します。蛍光灯などに当たっていると昼だと勘違いして花芽をつけないので、ベランダ・室内栽培で花芽が付かない場合は短日処理をして開花させましょう。夕方5時から朝7時くらいまでダンボールで暗闇をつくるというのを1か月続けると花芽ができます。

花ガラ摘み

花が終わったら、早めに摘んであげることで、株が弱るのを防ぎます。花ガラを放置していると花に栄養をとられて葉っぱが茶色になることがあります。肥料

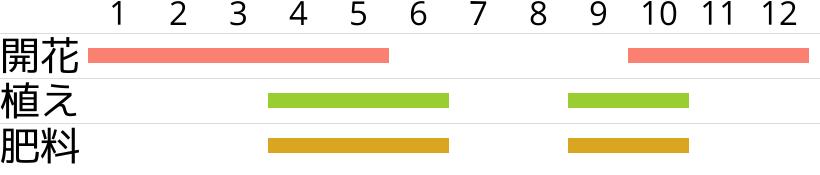

春と秋の生育期に薄い液体肥料をやるとよく成長します。二週間に一回程度。夏は気温が高すぎるので肥料はやらない。冬は成長しないので肥料はやらない。根腐れしたり、葉っぱが茶色いときに肥料をやるとトドメをさします。肥料は成長を補助するもので、弱っているものを元気にする力は無いです。弱っているときは肥料はやらず、水を控えて日陰で管理します。

植えかえ

鉢底から根が出ているなら根詰まりしていますので、根詰まりする前に植え替えをします。開花していない時期で、真夏と冬を避けて植え替えをします。開花している時期は植え替えは避けましょう。用土は一般的な培養土でも育ちますが水やりが難しいので、多肉植物の土が適しています。

古い鉢から株を取り出し、土を3分の1ほど落とします。植え替える鉢の底の穴を鉢底ネットで塞ぎ、鉢底石を2cm入れて、その上に用土を入れて高さを調節して株を置いて、隙間に用土を入れます。最後に水をやって完成です。

植え替えのより詳細は

を参考にしてください。

徒長したら?

栽培していると徒長してひょろ長くなることがあります。その場合は摘芯して脇芽を出させるか、挿し木して新株を作って、仕立て直します。病害虫

アブラムシ、カイガラムシ、ヨトウムシ、オンシツコナジラミ、ウドンコ病が発生します。スポンサーリンク