オダマキ(苧環)の育て方…植え替え時期と種まき時期はいつ?

目次

オダマキとは?植え付け・植え替え

種から増やせます

管理場所・日当たり

水やり

肥料

病害虫

関連記事

学名などの基礎データ

最終更新

最終更新- 植物名

- オダマキ

- 科名

- キンポウゲ科

- 属名

- オダマキ属

- 学名

- Aquilegia-flabellata

- 別名

- アキレギア・苧環

- 水やり

- 水を好む

- 場所

- 外の日なた

- 難易度

- 中級者向け

スポンサーリンク

オダマキとは?

オダマキはキンポウゲ科オダマキ属の宿根草。日本・アジア・ヨーロッパに自生する植物。お店で見かけるのは外国で品種改良されたもので、日本で自生するオダマキは相当に趣があって楚々としています。2月~3月に植えて、春~夏まで咲き、冬には葉っぱが枯れて根の状態で冬を越します。高山で育つ植物だからか、夏の暑さと直射日光に弱いために、真夏は風通しのいい半日陰が好ましいです。

多年草(宿根草)ですが、3年ほど育てていると老化して弱りますし、暑い地域では夏に枯れやすいので一年草扱いになりやすい。なので種を採取しておいて、毎年まくか、こぼれダネで、株を更新していく必要があります。

特徴・由来・伝承

花の外側のものは「花びら」ではなく「ガク」。花びらは内側の筒状になっている部分。オダマキという名前は「オダマキ属」の全てを指すものであって、本来は「アキレギア」「アクイレギア」という名前。ちなみにオダマキ属の植物は全て毒草。

オダマキは漢字では「苧環」と書くが、これは苧環という紡いだ麻糸を丸く巻く道具が花の形に似ている為。

スポンサーリンク

植え付け・植え替え

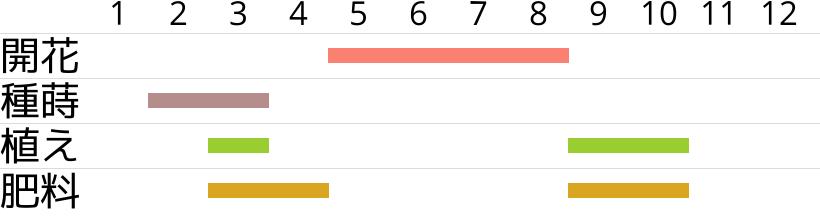

植え付け・植え替えの時期

活動前の春(3月)か開花後の秋(9月)に植え付け・植え替えをする。庭植えより鉢植えの方が管理しやすいので初心者は鉢植えで。3年で老化して株分けしないと消えるので、鉢植えなら根詰まりする前に株分けして植え替えする。庭植えでも3年に一回は掘り出して株分けをする。用土

オダマキは宿根草タイプと、高山植物タイプがあります。タイプによって用土は少し違います。どちらにしても水はけのよい土を好みますが、高山植物タイプはより水はけの良いものを好みます。宿根草タイプ…赤玉土7腐葉土3を混ぜたものか、花と野菜の土に赤玉土を少し足すかして水はけを良くします。クリスマスローズの専用土が良い。もしくは、市販されている山野草の土をそのまま使います。

高山植物タイプ…市販されている山野草の専用土にさらに、鹿沼土か桐生砂か赤玉土を2割か3割ほど混ぜます。自作する場合は、軽石4鹿沼土小粒4桐生砂小粒2を混ぜたものを使います。

自作する場合は、植える前に水洗いして粉微塵を洗い流します。すると水はけが良くなって根腐れ防止になります。

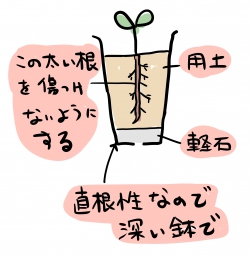

鉢植えのコツ

植えかえる場合は、土を崩さずにそのまま植えかえるか、三分の一ほど土を落として、細い根を少し整理します。あくまで太いのは傷つけないようにしてください。

直根性で牛蒡のような太い根を下へと伸ばします。なので、深い鉢を用意してください。鉢はプラスチックでも素焼きでも陶器でも問題ありません。大事なのは「縦長(深い)」であること。

植えつけた後に、化粧砂を敷きます。オダマキは土と地上部の境目が腐って傷みやすいので、それを避けるために化粧砂を敷いた方がいいです。見た目も綺麗ですし。

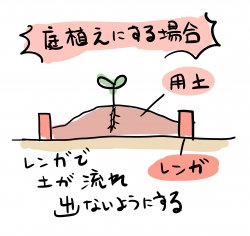

庭植え

種から増やせます

採種

こぼれダネでも増えるのですが、強い品種は残り、弱い品種は消えていくため、どうしても白や青の品種は残りにくく、ピンク・紫が残りやすいです。残したい品種は採種して、まきましょう。開花後一ヶ月ほどで種子が取れます。放置していると、種子が落ちて発芽します。ただし発芽までは一年以上かかることもあります。採取するときは、種子ができたら袋をかけて飛び散らないようにして、採取します。

同じ種類のオダマキを2株育てていると、種子が出来やすいです。

種まきの時期と手順

採取した種子は翌年の2月か3月に種まきします。種子は寒さに当たらないと発芽しませんから、種まきをする前に、ジップロックに川砂と種子とちょっと水を入れて一ヶ月から三ヶ月ほど冷蔵庫で保存します。それを適した栽培用土(上記にある配合のこと)で、種まきします。種子の上に2cmほど土をかぶせて、乾燥しないように水やりしていると双葉を出します。

あとは、本葉が数枚になったらポットにあげ、徐々に大きな鉢に植え替えをしていきます。

管理場所・日当たり

日当たりがよく風通しの良い場所を好みます。オダマキは山の日の当たるところで生育するので、日光を好むのですが、それは涼しい山の話。平地だと春から夏の日差しを浴びると、暑さで傷みますし、直射日光で葉焼けをするかもしれません。

春から夏は、戸外の半日陰(木漏れ日の当たる場所)か、日当たりで管理する場合は、寒冷紗などで50%遮光してあげます。

夏は台に置いて管理

鉢植えの場合、高さ50センチから1メートルくらいの高さの台に置いてください。コンクリなどの地面に置くと照らされて高温になった空気に直にさらされてオダマキはきついです。台を置いて、高くすると、水やりなどの作業もしやすくなります。それでも高温で弱る場合は、二重鉢という方法もあります。

暖地や中間地でも暑い地域では夏に枯れやすいので一年草と割り切ってしまう方が気が楽ですよ。

冬は地上部が枯れる。

冬は寒さで地上部が枯れてしまいます。ですが根が生きています。春になればまた新芽が出て来ます。ただ、あまりに寒くて地面が凍るようであれば、根まで枯死してしまいますので、凍結する地域は株の周囲に腐葉土を10cmほどの厚さになるように重ねて、マルチングして凍結を防ぎます。水やり

地植えにした場合は自然に降る雨でほぼ大丈夫。乾燥するようなら水をやるようにします。鉢植えの場合は土の表面が乾いたら水を与えてください。

<春>気温が上がってくると芽吹き始めます。土が乾いたら水をしっかりとやります。濡れているうちは水は控えてください。大体毎日か二日に一回は水をやります。

<夏>真夏は蒸発が激しくなりますので、朝と夕方の二回、水をしっかりとやります。昼間に水をやると、水が沸騰して根を傷めます。

<秋>水やりは春と同じで、土が乾いていたら水をやります。気温が下がってくると成長が鈍くなりますので、徐々に水やりの頻度を減らしてください。

<冬>地上部が枯死して水をあまり必要としなくなるのですが、水は必要です。やらないと枯れてしまいます。土が乾いてから数日経って水をやります。10日に一回か1週間に一回か水をやってください。

肥料

生育期には液体肥料を10日に一回ほど与えてください。花が咲いている時は肥料は控えてください。花が終わった後に「お礼肥」としてリン成分の多い肥料(緩効性固形肥料)をやると良いです。病害虫

開花時期はコナガ・ウドンコ病が発生します。うどん粉病が発生したら、病気の部分…白い粉が吹いたような場所は切除して処分します。そこらへんに捨てるのではなく、離すか焼却処分にしてください。

春から秋はヨトウムシが発生します。ハダニも発生します。ハダニとウドンコ病は乾燥すると発生しやすいです。虫が発生したら、見つけ次第、捕殺。薬剤を散布します。野菜じゃないので薬剤を使いましょう。また、早めに対処することで薬剤散布は最小限に抑えられます。

水をやりすぎると、立ち枯れ病…腐って枯れます。

スポンサーリンク