ゴムの木の仲間と育て方

学名などの基礎データ

最終更新

最終更新- 植物名

- ゴムの木

- 科名

- クワ科

- 属名

- フィカス属

- 学名

- Ficus elastica

- 別名

- フィカス・エラスティカ、インドゴムノキ

- 耐寒

- 5度

- 水やり

- 水控え目

- 場所

- 日の当たる室内

- 難易度

- 中級者向け

スポンサーリンク

ゴムの木の特徴は?

ゴムの木はクワ科フィカス属の中のフィカス・エラスティカのこと。ゴムの木というとフィカス属全体を指すこともありますが、昔からエラスティカがゴムの木として流通しています。最近はいろんな種類のゴムの木が流通していますが、大体育て方は同じです。日光が好きですが耐陰性がありますので、年中室内で十分生育します。春から秋までは戸外で管理すると良く成長します。その場合は取り入れるのを忘れないようにしましょう。

耐寒温度は5度ですので、観葉植物としては普通か、もしくは寒さに強い方です。東京では庭に植えていて、2回建ての家と同じ高さになっているのを見たことがありますが、あれはちょっと特殊な例だと思います。

スポンサーリンク

仲間

ロブスター

ロブスター(Ficus erasutika lobster)はゴムの木の品種。寒さにも強く、丈夫な品種。昔から見られるゴムの木。育て方はこのページを参考にしてください。バーガンディー

バーガンディー(Ficus elastica ‘Burgundy’)もゴムの木の品種の一つ。葉っぱの色合いが濃く黒いのでちょっとかっこいい。ロブスターと並べてみると色合いは明らかに違うんですが、単品だけで見ると、ほとんど同じってことが多い。ロブスターより新芽と葉脈が少し赤い。育て方はこのページを参考にしてください。ベンガレンシス

葉色が濃いゴムの木の仲間。よく観葉植物として流通していて、樹形が乱れますが、そこが魅力でもあります。アルテシーマ

インドやミャンマーに自生する樹木で、葉色が鮮やかで室内インテリアには適しています。フランスゴムの木

オーストラリアに自生する樹木で、葉っぱが丸くて小さめで室内で管理するのに適しています。フランスというのはこの種を広めた人物がフランス人であることが由来。結構高値で取引されるのですが、栽培に失敗しやすいので、他の観葉で練習してから栽培するといいです。ウンベラータ

アフリカに自生する樹木で、上記のフィカス系と比べると葉っぱが薄い。他のゴムの木だと圧迫感がある人はウンベラータがいいです。ただ、他のゴムに比べると寒さに弱い。デコラゴムノキ

インドゴムノキ(Ficus elastica)の斑入り種。葉っぱの色合いが水彩画のようでもあるので、通常のインドゴムノキが苦手ならこちらがいいです。ただし、少し葉焼けしやすいので注意。水やり

ゴムの木は乾燥に強いので水をやりすぎないようにしましょう。土の表面が白く変色してから水をやります。土が濡れているうちは水をやらないようにしてください。水をやるときは鉢底から水がしみ出す位にしっかりとやります。夏以外はあまり頻繁に水を与えると根が傷みますので気をつけてください。受け皿に溜まった水は捨ててください。受け皿の水が腐って病気になります。

ゴムの木(フィカス)は葉がしなびてから水をあげるくらいでも十分。根腐れしても、環境を戻せば根が出て復活する-。

夏はよく乾燥します

夏は水分の蒸発も早く、ゴムの木自身も成長しているため、水の吸い上げが早いので水をしっかりとやらないといけません。夏は乾かしすぎないように気をつけてください。水が切れると葉っぱが垂れます。葉っぱが青々としてるのに垂れていたら水切れを疑いましょう。●夏に戸外の日当たりで管理していて、昼に水をやると熱気で水が沸騰して根が傷んでしまいます。すると葉っぱがダラリと垂れてしまいます。夏に戸外で管理している場合は、朝か夕方に水をやるようにします。

●夏は日当たりによっては、ほぼ毎日水をやることになります。

●夏は日当たりによっては、ほぼ毎日水をやることになります。

冬は水を控えて

冬は土が乾いて、白く変色して数日たって、土中の水がしっかりとなくなってから水をやってください。冬場に水をやりすぎると、根腐れします。土中の水分を土壌水分計で計測してから判断すると失敗が減ります。葉水を

冬は室内で管理することになります。すると暖房が利いている部屋で管理します。冬はただでさえ乾燥気味で暖房の風はカラカラに乾いています。するとゴムの木の地上部はカラカラ。鉢の土は蒸発しにくい状態となって、土は濡れているのに葉っぱはカラカラ…になって葉っぱが落ちることがよくあります。そこで葉っぱに水を掛ける「葉水」をしましょう。●年中室内で管理している場合、真夏も同様に冷房の風はカラカラなので、似たような状況になります。そういう場合も葉水をしましょう。

●葉っぱの埃を落とすのを兼ねて、濡れた布でふくと良いです。

●葉っぱの埃を落とすのを兼ねて、濡れた布でふくと良いです。

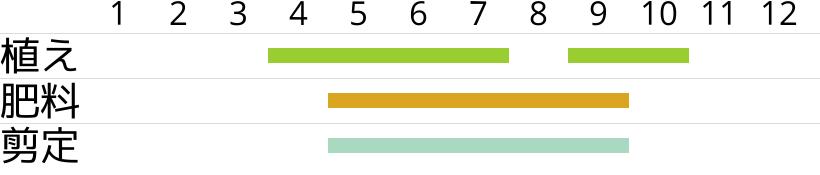

肥料

生育時期(5月〜9月)のうち、夏以外に肥料があるとよく成長するのですが、伸びるばかりで足腰が貧弱になります。また伸びると邪魔です。ヒョロヒョロになると支柱が必要になる。肥料は控えめが吉。肥料は油粕がよいが、ただ油粕はめちゃくちゃ臭いので室内で管理するときは観葉植物用の化成肥料をやりましょう。

●ヒョロヒョロになるのは日光不足か肥料過多か、その両方。

●肥料+日光=足腰がっちりな株なります。肥料をやっただけではがっちりにはならない。むしろヒョロヒョロになりやすい。日光に当てましょう。

●真夏と冬は肥料をやらない。植え替え後も肥料はやらないでください。

●肥料+日光=足腰がっちりな株なります。肥料をやっただけではがっちりにはならない。むしろヒョロヒョロになりやすい。日光に当てましょう。

●真夏と冬は肥料をやらない。植え替え後も肥料はやらないでください。

植え付け・植えかえ

時期・頻度

鉢が根でいっぱいになっているようならば、植え替えを検討します。根詰まりを起こすと水切れしやすくなりますし、下葉が黄色くなってきます。植え替え時期は冬と真夏以外です。●葉先から枯れるのも根詰まりの兆候。鉢の底から根が出てたら根詰まりしている証拠。他にも葉っぱが落ちるなど。

●店で売っている時点でほとんど根詰まり直前。早めに植えかえるといいです。

●店で売っている時点でほとんど根詰まり直前。早めに植えかえるといいです。

用土

市販の観葉植物の土で植え替えをします。古い土を半分落として新しい土を追加して植えます。ホームセンターで売っている培養土でも育てられますが、一般的な培養土は腐葉土が入っていて、冬に室内で管理する場合は匂いがするのでやめた方がいいです。鉢植え

古い鉢から抜き出し、古い土を半分〜3分の1ほど落として、根は優しく解して、太く長い根の分岐している手前で短く切ってやると、細い根が出てきて綺麗になる。鉢植えの底の穴を鉢底ネット(鉢底網)で塞いで、その上に鉢底石(軽石)を2cm〜3cm入れて、その上に用土を入れて、株を入れて、隙間に用土を入れて、最後に水をしっかりとやります。

植え替え後、一カ月か二カ月は肥料をやらないこと。肥料は生育促進剤であって、植え替えというストレスが掛かっている状態だと負担になるだけで株が弱り、回復が遅れる。

挿し木

挿し木で簡単に増えます。枝を取ったら、切り口を白い汁が出なくなるまで綺麗に洗い、水に挿す。水には酸素が溶け込んでいるほど発根しやすいので、ペットボトルに挿してときどき、振って水に酸素を溶かすといいです。もしくはブクブク(エアーポンプのこと)で酸素を供給する。1週間で根が出る。それを土に植えます。

葉っぱの根元から根っこが出てくることがあります。この葉っぱを土に挿しても、新しい株にはなりません。この根っこは切ってしまってもいいです。

管理場所・日当たり

日当たりがいいが、強い光は苦手

ゴムの木は室内の明るいところで管理します。春・秋・冬は窓からさす日光に当てると株が元気になります。ただ、直射日光で葉焼けすることがあるので、葉焼けするようならレースのカーテンで遮光してください。日陰でも育てることができますが、長い間日光が不足すると、葉っぱが柔らかくなっていきます。

直射日光がダメなのではなく、春秋の日光くらいなら大丈夫ですので、春と秋は戸外で日光に当ててもいいです。ただし、その場合でもいきなり日光を当てるとダメ。日蔭→明るい日陰→半日蔭→日向で一週間ずつ管理して馴らさないとダメ。

馴らしても真夏の直射は無理。

夏の管理

真夏の直射日光には弱く、真夏はレースのカーテンなどで遮光して葉焼けを防ぎます。もしくは戸外の半日陰か明るい日陰で管理するか、寒冷紗で遮光して葉焼けしないようにします。葉焼け部分は回復しないので、切り取ってもいいです。

半日陰というと、2種類あって木漏れ日が当たる場所と、1日のうち半分だけ日光が当たる場所とあるんですが、ゴムの木の栽培に適した場所は「木漏れ日の場所」です。真夏に午前中だけでも戸外で日に当てるといずれ葉っぱが黒くなります。葉焼けです。

越冬

耐寒温度は5度前後。観葉植物としては普通。霜にあたれば一発で枯れる。冬は室内の昼間に人がいて暖房をかけている部屋で管理する。柔らかな日が当たるところが好ましい。葉っぱにホコリが

ゴムの木は葉っぱからワックスが出ていて、それが葉っぱが曇る原因。霧吹きで濡らして、それを乾いた布で拭くと綺麗になる。

成長点の赤い皮について

ゴムの木の新芽の成長点には新芽を保護するためのカバーになっている赤いフニャフニャ皮がつつんでいて、成長してくると外れる。この皮が腐ってるなら取ってしまうか、先っぽだけ切ってしまっても構いません。気根

幹からニョロっと出てくるのは気根。空気中の水分を吸収するためのもの。乾燥すると気根が枯れてしまうので、先っぽは土に挿しておく。すると幹が太くなりやすい。気根が枯れても大した差は無い。葉っぱが黄色くなったら…

葉っぱが黄色くなったら、取ってしまう。復活しないし、放置することで腐り、病気のもとになるかもしれないので。剪定

大きくなりすぎたら、枝を切ってください。適当に邪魔な枝を切ればいいですが、枝分かれしているところまで、さかのぼってハサミで切るといいです。生育時期であればいつ切ってもいいですが、春に剪定するとその後の生育で回復するので、春がいいです。ゴムの木を傷つけると白い乳液が出てきます。この汁は「ゴム」。ラテックスアレルギーの人はかぶれるので、剪定作業は必ず軍手をしてやりましょう。

店で売られているゴムの木は挿し木で増やしています。なので一本立ちになっていますが、摘芯すると脇芽が出てきてコンモリとなります。ただ、大きく育つと邪魔かもしれない。

病害虫

ハダニ・カイガラムシが発生します。ハダニは乾燥が苦手なので葉っぱの裏表に霧吹きで水をかけておくと予防できます。カイガラムシも風通しがよくしておき、霧吹きをかけることで予防できます。どちらも少量であれば霧吹きで吹き飛ばしたり布で拭き取ればいいですが、大量なら薬剤を散布して駆除します。対応の薬剤についてはハダニ・カイガラムシのページを参考に。

トラブル

ネッチョリした白いものが…

ゴムの木の樹液は白くて、触れるとネバネバしているんですが、これが葉っぱの付け根などから滲み出ていることがあります。ぱっと見、何か害虫か病気のように見えるんですが、これは病気・害虫ではないですから、放置しておきましょう。特徴・由来・伝承

アルコールには溶けず、水を含ませるとゲル状になる成分を含むゴムの木。観葉植物として流通していますが、昔は商材として非常に貴重な資源でした。ゴムの木から採取されるラテックスを凝固させたものを靴にしみこませて水が入ってこないようにしたシューズが19世紀末に爆発的大ヒットし、ゴムの一大産地だったアマゾン川流域はゴールドラッシュならぬゴムラッシュに沸いたのだそうです。ちなみに天然ゴムの材料となるパラゴムノキはフィカス属ではない。

スポンサーリンク