シラカシの育て方

目次

シラカシとは?水やり

肥料

植え付け

管理場所・日当たり

剪定

病害虫

特徴・由来・伝承

関連記事

学名などの基礎データ

最終更新

最終更新- 植物名

- シラカシ

- 科名

- ブナ科

- 属名

- コナラ属

- 学名

- Quercus myrsinifolia

- 別名

- 黒樫

- 耐寒

- マイナス20度〜マイナス15度

- 水やり

- たまにやる程度

- 場所

- 外の日なた

- 難易度

- 上級者向け

スポンサーリンク

シラカシとは?

樹木としてはあまり特徴がない、というのが特徴で、特徴がないからこそ庭木に植えると自然な印象を受けます。夏に大きな木陰を作ってくれるのは嬉しいです。

春に雌雄の花が咲きます。秋になるとドングリがなります。ドングリがシラカシの一つの魅力ですね。

耐陰性があり、比較的寒さに強く福島辺りでも自生しています。関東では北に植えて空っ風を防ぐ防風林として利用されてきました。東京で大きな屋敷に植えられている樹木はケヤキとシラカシが多いです。カブトムシは来ない。

基本的に自分で植えるのではなくて、業者に頼んで植えるべき植物。

樹高10m〜20m

横幅5m〜8m

参考:生垣に向いた植物の一覧、シンボルツリー

シラカシの仲間

シラカシの仲間にはシラカシより葉っぱが丸くて、関西でよく見られるアラカシがあります。また、葉っぱの小さくて多く、葉っぱに光沢があり、備長炭の材料としても利用されるウバメガシなどがあります。

スポンサーリンク

水やり

シラカシは根付いてしまえば自然に降る雨だけで大丈夫です。根付くまでは一年くらいかかりますので、その間は様子を見て水やりをしましょう。特に植え付けて1年目の夏は注意します。肥料

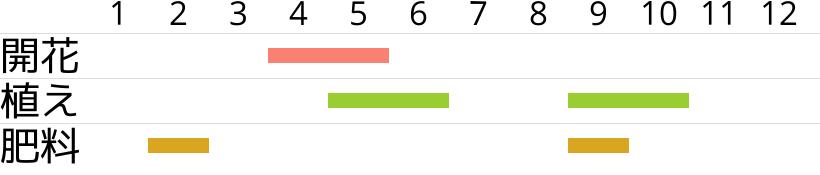

生育が悪いならば、肥料は2月と9月にやります。寒肥として2月に油粕と腐葉土か堆肥を根に当たらないように株の周りに穴を掘って埋めます。9月に追肥として化成肥料をやってください。肥料がなくても土に有機物が十分にあれば枯れることはないですが、生育が悪いなら肥料をやりましょう。植え付け

利用目的

シラカシは常緑で年間を通してあんまり様子が変わらないので、目隠し・生垣によく利用されます。自然な樹形を生かしてシンボルツリーとして植えることもあります。特に高垣としてよく利用されています。反対に背の低い生垣にはあまり適していません。小さく育てたい場合は、別の樹木を再考した方がいいですよ。時期

夏前(5月〜6月)か、秋(9月〜10月)が植え付けに適した時期です。4月の新芽が伸びる時期に根をいじると枯れ込みやすいです。よく5月に苗が出ているのでこれを植えるようにしましょう。移植はできない

シラカシは根が真下に成長し、細い根が枝分かれして成長しないので、この太い根が傷つくと枯れてしまいます。移植を嫌うので、一度植えたら動かせないと考えて、植える場所を考えましょう。●太い根が伸びて、水道管を破損することがあります。植える前に水道管やいろんな設備の位置を確認しましょう。

用土

庭土に腐葉土を2割か3割ほど追加して用土とします。植え付け

庭の土を深さ50cmほど掘り返し、土に腐葉土か堆肥を元の土に対して2割か3割ほど混ぜて、用度とします。穴に用土を半分戻し、株を配置し、隙間に用土を入れていき、最後にしっかりと水をやります。これで完成です。できれば余った土で土手を作って「水極め」をするといいです。

植え付けて最初の越冬後には調子を崩して葉っぱが黄色くなって落葉するのですが、これは仕方ないので、様子を見てください。春になれば新芽が出て回復します。

株の間隔

間隔を狭く植えると大きくなりません。シラカシを生垣として植える場合、株同士を狭めて植えると、放置していても10メートルだとか20メートルという大きさにはなりません。高さ1メートル前後にする場合は30センチ間隔、高さ1.5メートルにする場合は50センチ、2メートルの生垣にする場合は50センチほど株同士の間隔を取りましょう。

管理場所・日当たり

埋立地のような水はけの悪い土地でも育ち、潮風に当たっても傷まないという有難いものです。暑さ・乾燥には強く、直射日光にも強いです。反対に少し寒さに弱いです。根付いてしまえば寒さにはかなり強いのですが、植え付けて1年目の冬は寒さで枯れこむことがあります。日光が当たっても育ちますが、あまり当たらないような場所でも生育するので、家の北側など半日陰になるような場所でも生育します。とはいえ、日陰では生育しにくいので、半日陰くらいにしておきます。日光が少ないと、さすがに葉っぱが少なくなり、「目隠し」に使いづらくなります。よって日陰場所の目隠しには適さないです。

冬

シラカシは寒さに強い植物で寒冷地でも戸外で越冬するんですが強い寒波が来ると、常緑樹でもさすがに枯れ込むことがあります。しかし、春になれば新芽が芽吹くので、気にせず管理しましょう。剪定

剪定は7月と11月は行います。シラカシは上へ上へと成長していきます。放置しておくとただ縦長の樹になってしまうので、丁度いい高さで主幹の先を切ると、そこで上への成長が止まり、枝分かれしてこんもりした樹形になります(芯止め)。となると横にも広がっていくので、横を抑える剪定もしましょう。

生垣にする場合は強めに刈り込むことで脇芽を出させます。ただ、同じところを何度も剪定していると傷んでしまうので、ずらして剪定するといいです。

剪定鋏やノコギリは一度だけの利用じゃないので、安い壊れやすいものを買うより、高くて耐久性があるものをメンテナンスしつつ維持する方が結果的に安上がりだし、他の庭木も切ることになるでしょうから、オカツネとかアルスとかタカギとかの名前のあるものを買っておくといいですよ。

病害虫

イラガ葉っぱを食べる緑の毛虫で、毒があり、見た目にも非常に不愉快な害虫。発生したら、シラカシ全体に殺虫剤を散布する。シラカシの上部で発生して、そこから徐々に降りてくることが多く、気がついた時には大量発生し終わっている。

アブラムシ

新芽にたかって新芽が変形する。これで枯れることはほぼないが、生育不良を起こすし、不愉快。発生したら、薬剤を散布して駆除する。

ウドンコ病

葉っぱに白い粉がふくカビの一種。風通しが悪いとよく発生する。株が健康でさえあれば、発生しないか発生してもいつのまにか治っている。これで枯れるということはないが、これが悪化するというのは何かシラカシにとって環境がよくないのだと思われる。

枝をさばいて風通しをよくするか、それができないなら殺菌剤を散布する。

特徴・由来・伝承

福島以西で自生する常緑広葉樹。冬でも葉が落ちないこと、寒さに比較的強いことなどから庭樹・防風林としてよく利用されてきました。しかし生育が遅いことと手間が掛ることから最近では植えられにくくなっています。名前の「白」は木材としての色合いから。黒カシという別名は、成長したシラカシの幹の色から来ているよう。なんだかややこしい。

ドングリの木

よくドングリと言いますが、ドングリというのは樹の実の大雑把な総称でコレという樹木を指してはいませんが、シラカシの実は茶色い丸い実に帽子をかぶったThis is ドングリといった風体の実を付けます。

金は貸すが、借り無い

という語呂合わせから、裏庭(北側)にカシ類の樹を植え、表庭(南側)にカリンを植えて縁起を担いだそうです。シラカシが大きな屋敷に植えられているのも、このダジャレの原因かも。

スポンサーリンク