アオハダの育て方

目次

アオハダの特徴は?水やり

肥料

植え付け

管理場所・日当たり

剪定・病害虫

病気・害虫

特徴・由来・伝承

学名などの基礎データ

最終更新

最終更新- 植物名

- アオハダ

- 科名

- モチノキ科

- 属名

- モチノキ属

- 学名

- Ilex macropoda

- 別名

- 青肌・マルバウメモドキ

- 水やり

- 水を好む

- 場所

- 外の日なた

- 難易度

- 中級者向け

スポンサーリンク

アオハダの特徴は?

アオハダはモチノキ科の落葉高木。北海道から九州に自生する落葉高木。高さは10メートルほどに生育します。地味な花・樹形・赤い実・紅葉と観賞価値のある木。また、春の新芽は食べられます。5月6月に花が咲くが、薄い緑色であまり目立たない。花は葉っぱの根元に咲く。ソヨゴに似た赤い実を8月9月につけますが、雌雄異株なので一本では成りませんし、オスの木だと実はならない。近所にオスが生えてればメスだけでも結実します。

赤い実はのちに落下もしますが冬までの長期間、枝についている。赤い実が見たいならオスメス一本ずつ植えましょう。赤い実はクマが食べる。秋には黄色く紅葉して、落葉する。北海道から九州の山地に自生しているので、剪定を除けば、栽培は容易です。

アオハダは生育が遅く、10メートルほどになるといっても、毎年適度に剪定すれば管理は出来ます。ただし、シンボルツリーとしてはヒメシャラやシャラ、エゴノキといったものの方が管理は楽です。

樹高8mから10m

スポンサーリンク

水やり

庭植えにするものなので、一旦根付けば水やりはほぼ不要です。乾燥するようなら水をやる程度です。しかし、アオハダは若干根が浅いので乾燥に弱い傾向があり、植えつけて一年目は根が張り切っておらず、なおのこと乾燥しやすいです。越冬して春は新芽が芽吹き、水を欲しがるので庭植えであっても水切れしないようにします。春は週に一回くらいは水やりをしましょう。夏は…特に株元に日が当たっているなら尚更…水切れに注意して水やりをしましょう。冬以降は自然に降る雨だけで大丈夫で、2年目の春以降は根が張っているので、自然に降る雨だけで十分です。

夏の乾燥対策

アオハダはそもそも根が浅く、乾燥しやすい。また地温が上がると根にダメージがある。そこで夏は株元に腐葉土やバーグを敷いてマルチングをして乾燥を防ぐといいです。肥料

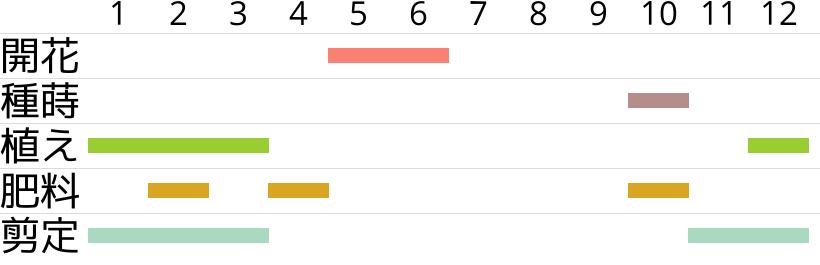

肥料はなくても良い。肥料をやったほうが生育がいいが、大きくなりすぎるのもまずいし、肥料が多いと黒斑病が発生しやすくなる。肥料やるのであれば、寒肥として2月、新芽が出てから開花する前と、結実したお礼肥として秋に緩効性化成肥料を少量やる。やらなかったらといって枯れるわけじゃないです。

植え付け

アオハダは大きく育ち、横に枝が広がるので、植えるときは広がってもいいところに植えるようにし、根を張るスペースも大きく取りましょう。庭の端っこじゃなくて真ん中近くへ。水はけが良い土じゃないとだめ。穴をほって水が染み出すような場所はやめとく。

時期

植え付けは落葉時期の12月〜3月ごろに行います。鉢植えにした場合は2年に一回、落葉時期に植え替えをします。用土

水はけの良い肥沃な土を好みます。庭土に腐葉土や堆肥を混ぜて用土とします。腐葉土・堆肥は土をふかふかにして保水します。肥料というよりは「土壌改良材」です。

鉢植えの手順は?

鉢植えは一般的ではありませんが、可能です。鉢植えの底の穴には、鉢底ネット(鉢底網)を使用して、鉢底石が流れ出ないようにします。その上に鉢底石(軽石)を2cm〜3cm入れて、土が流れ出ないようにします。これにより、水はけを確保します。その上に用土を入れ、株を植え、隙間にも用土を詰めます。最後に、鉢底から水が出るまで十分に水をやってください。

植え替えをする際には、古い土を約3分の1だけ取り除き、新しい土を足して、同じ大きさの鉢か、少し大きな鉢に植え替えます。

庭植え(地植え)の手順は?

穴を大きめに掘り…根鉢の倍か三倍の深さと直径の穴を掘り、掘り出した庭土にバーク堆肥や腐葉土を二割か三割程度、混ぜておきます。化成肥料を入れなくていいです。もしも入れるなら少量にしておきましょう。根を張る邪魔になりますので、土の中の石は出来るだけ取り除いておきます。用土を穴に半分ほど戻して、株を入れ、水をやりつつ、隙間に土を入れます。

その上で水極めをします。水極めは植え付けのときに、土を水鉢状にしてタップリと水がたまるくらいに水やりして、水が引いたら土を混ぜて整えるというもの。水極めすることで根がよく土に馴染んで根が張ります。

植え付けから一年ほどは根が広がっておらず、水切れしやすいので庭植えでもしっかりと水をやってください。

支柱

アオハダは根が浅く、根が張っていない幼木の時期は強風に吹かれると根ごとひっくり返ってしまいます。根がしっかりと張るまでは必ず支柱を立てて倒れないようにして下さい(根が張ったら取り除く)。管理場所・日当たり

アオハダは日当たりで管理します。半日陰でも問題なく生育しますので半日陰でもいいです。真夏の直射日光に葉やけする事がありますが、枯れることは――水切れでもない限りは――ありません。冬の寒さにも強いです。北海道でも越冬します。黄色く紅葉するのがアオハダのメリットなんですが、寒暖差の大きい山地じゃないと黄色くならない(なりにくい)。黄色くなってもなんかイマイチ。なので紅葉はあまり当てにしない方がいいです。

剪定・病害虫

剪定は落葉時期の冬(11月〜3月)に行います。何年かに一回、ドカっと剪定するのではなくて、毎年ちょっとづつ剪定して綺麗にまとめるといいです。剪定といっても、邪魔な枝をさばいて、木の内部まで風と日光が通るように短い枝を落とす程度のことです。邪魔な枝は半端に切り戻すのではなくて、枝分かれしているところまで戻って切り落としましょう。ノコギリで切ったら、切り口には癒合剤を塗って雑菌の侵入を防ぎます。アオハダは自然な樹形で十分キレイです。

またアオハダが成長してきたら、人間の視線あたりから下の枝は落とし、アオハダの幹から庭を見渡せるように見通しよく、さばくとスッキリしてカッコいいです。

●風通しを良くすることで黒斑病を予防できる。

●剪定とは関係ないですが、アオハダは一年目に長い枝が出て、二年目にその長い枝に短い枝が出て、その短い枝の先に花が咲き…というのを繰り返して大きくなっていく。

●樹形を整えるのですが、これが結構むつかしい。最終形を思い浮かべて、落としていきます。センスが試される剪定だったりする。

●剪定とは関係ないですが、アオハダは一年目に長い枝が出て、二年目にその長い枝に短い枝が出て、その短い枝の先に花が咲き…というのを繰り返して大きくなっていく。

●樹形を整えるのですが、これが結構むつかしい。最終形を思い浮かべて、落としていきます。センスが試される剪定だったりする。

参考:枝の種類

病気・害虫

黒斑病病害虫はほとんどありませんが、黒斑病が出ることがあります。

黒斑病は葉っぱに出る黒いシミというか、枯れた部分。原因はカビ。湿度が高いと発生しやすいので、冬に枝を剪定して風通しを良くすれば予防できる。梅雨・長雨に発生するが、他の時期では発症が鈍くなるので、気にならないなら、あんまり対策しないいでもいいです。できれば病気の葉っぱを取り除いて廃棄する(そこいらへんに捨てるのではなくて、焼却したり袋に詰めて廃棄する)。

テッポウムシ

あんまり見かけませんが、テッポウムシが発生することがあります。

カミキリムシの幼虫で、幹に卵を産みつけ、卵から孵化した幼虫が幹内部を食べ進んで枯らせてしまう。穴からオガクズのような糞を出しているので、発見したら、穴に薬剤を注入して駆除します。

特徴・由来・伝承

アオハダの名の由来は、樹皮が薄く、コレを剥ぐと青い肌が見えることから。樹皮自体は灰色なのでパッと見には「アオハダ」という名前はピンとこない。アオハダの新芽は食べられますし、葉っぱはお茶の代用として利用される。新芽はおひたしなどで食べられるらしい。アオハダから出る樹脂からネバネバのトリモチを作っていたそうです。スポンサーリンク