イタヤモミジ(コハウチワカエデ)の育て方

目次

イタヤモミジ(コハウチワカエデ)とは?水やり

植え付け

管理場所・日当たり

剪定

病気・害虫

特徴・由来・伝承

学名などの基礎データ

最終更新

最終更新- 植物名

- コハウチワカエデ

- 科名

- ムクロジ科

- 属名

- カエデ属

- 学名

- Acer sieboldianum Miq.

- 別名

- 小羽団扇楓

- 水やり

- 水控え目

- 場所

- 外の半日蔭

- 難易度

- 中級者向け

スポンサーリンク

イタヤモミジ(コハウチワカエデ)とは?

イタヤモミジ(コハウチワカエデ)はムクロジ科カエデ属の落葉高木。日本の北海道から九州の山に自生する日本原産の植物。学名のsieboldianumはシーボルトにちなんだもの。樹高は10m以上になるが、庭に植えるとそこまで大きくならず、カエデの仲間にしては生育が遅いので庭木に適しています。

樹高10m〜15m

スポンサーリンク

水やり

イタヤモミジ(コハウチワカエデ)は庭植え(地植え)にするもので、庭植えにしたら、夏以外は自然な雨で基本的には十分。ただし乾燥に弱いので、庭植えでも夏は水をやってください。根元に水をやるだけだと、葉っぱが縮れることがありますので、シャワーにして木全体に掛けてやることで乾燥を防ぎます。根元に蒸発を防ぐバークを敷いたり、グランドカバーを植えたりします。

また植え付けして2年くらいは根が広がり切っていないので、様子を見て水やりをします。特に一年目の夏は乾燥で傷めやすいので注意します。ちなみに水切れを起こすと葉っぱの先から枯れ込みやすいので参考にしてください。

肥料

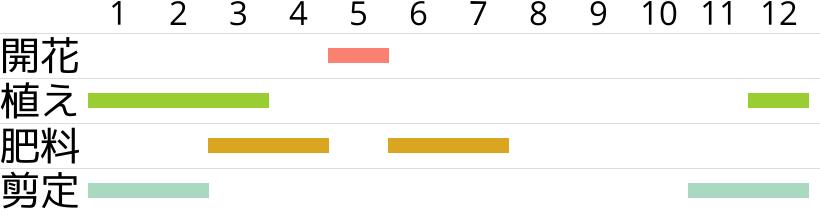

開花前の3月前後に化成肥料を根元にやるか、株の周囲に穴を掘ってそこに堆肥や腐葉土を混ぜ込んでやります。また開花後(6月〜7月)にも同様にお礼肥として株の周囲に化成肥料をやります。肥料をやっておくと秋の紅葉が見事になります。植え付け

イタヤモミジ(コハウチワカエデ)は落葉時期(12月〜2月)に植え付けを行います。葉っぱがあるうちは植え付けは避けましょう。用土

イタヤモミジ(コハウチワカエデ)は有機質の多い肥えた土を好みます。庭に植える時は堆肥と腐葉土をしっかりと混ぜてから植えてください(植える土に対して二割)。水もちの良い土を好みますが、あまりジメジメしているのも嫌うので、粘土質の場合は川砂・パーライトなどを混ぜて水はけをよくして植えましょう。痩せた土地では白紋羽病が発生しやすくなります。白紋羽病は治療不能の病気ですので、堆肥・腐葉土を入れて保湿して予防しましょう。

庭植え

深さ50cm〜70cmほど掘り返し、元の土に対して2割ほどの腐葉土か堆肥を混ぜ込みます。水はけが悪いなら川砂・パーライトなどを入れて水はけをよくしてから植え付けます。化成肥料を少量入れ、用土とします。できれば1週間寝かせて馴染ませます。穴に、用土を半分戻して、イタヤモミジ(コハウチワカエデ)の株を入れて隙間に用土を入れていき、余った土で土手をつくって内部に水を溜めます。水が引くまで30分ほど待って、水が引いたら土手を崩してならして完成です。これを水極めと言います。

管理場所・日当たり

コハウチワカエデは山の高木の下の木漏れ日がさすような場所で育つ植物で、直射日光にあたると水切れしたり葉焼けしますし、風が通り過ぎると乾燥で縮れることがあります。本来は日当たりを好みますが、「乾燥に弱いこと」「耐陰性がある」ことから、植え付け場所は半日蔭の場所にします。半日陰とは一日中、木漏れ日が当たる場所か、もしくは建物の東側のように1日のうち午前中だけ日光が当たる場所のことです。

ただし、日当たりが悪いと秋の紅葉が鈍くなるというデメリットもあります。

逆に日差しが強すぎる場所の場合はコハウチワカエデではなくイロハモミジが適しています。

乾燥対策を

もともと渓流のそばに生えるような、多少ジメジメした場所を好む性質で、根元に日差しが当たると乾燥で弱ってしまいます。特に根元に西日が当たらないようにします。株元に西日がささないように遮光するか、グランドカバーを植えたり、バークを敷いたりして乾燥を防ぎましょう。越冬

北海道でも自生しているので防寒は必要ないです。剪定

自然な樹形を楽しむものなので、風通しが悪くなったり、邪魔にならない限りは剪定はしません。剪定時期は落葉してから2月までの間。枯れ枝が出ますので、枯れていたら枝の根本から切って取り除きましょう。コハウチワカエデは生育すると下葉がなくなっていきます。病気ではありませんし、人が通るところに葉が少なくて便利です。

病気・害虫

テッポウムシカミキリムシの幼虫で、カエデの幹に卵を産みつけ、卵から孵った幼虫が幹の内部を食べ進み、枯れることがあります。穴のからオガクズのような糞を出しますので、見つけたらすぐに穴の中に薬剤を注入して、穴は癒合剤を塗って塞ぎます。

毛虫(イラガ・アメリカシロヒトリ)

葉っぱを食べる虫で、発見したら薬剤を散布して駆除します。家にある殺虫剤でも効きます。

特徴・由来・伝承

イタヤモミジ(コハウチワカエデ)は雄花と両性花が咲く雌雄同株。コハウチワ…というのはハウチワカエデという木があり、それより小さいという意味でコハウチワカエデと呼ばれる植物です。紅葉が綺麗ですが、庭木としてはあまり見かけません。ハウチワカエデとコハウチワカエデは別種ですが、見分けはつきづらいです。ネット通販で売ってる「コハウチワカエデ」も大きくなってみると、どうやらハウチワカエデだったということも。一般的には葉っぱの大きさがハウチワカエデの半分ほどの大きさしか無いとされるのですが、個体によっては微妙なのです。決定的な違いは花の色。コハウチワカエデは黄色い花を咲かせます。ハウチワカエデは赤です。

スポンサーリンク