桜吹雪(サクラフブキ)の育て方…ピンクが抜けたり色が悪いのは日光不足か寒さ

目次

桜吹雪(サクラフブキ)とは?管理場所・日当たり…日光不足でピンクが抜ける

水やり

肥料

植え付け・植えかえ

増やし方

花

剪定

病気・害虫

学名などの基礎データ

最終更新

最終更新- 植物名

- 桜吹雪

- 科名

- スベリヒユ科

- 属名

- アナカンプセロス属

- 学名

- Anacampseros rufescens f. variegata

- 耐寒

- マイナス3度〜マイナス5度

- 水やり

- 乾かし気味に

- 場所

- 冬は室内 夏は外

- 難易度

- 中級者向け

スポンサーリンク

桜吹雪(サクラフブキ)とは?

桜吹雪は夏型で夏に生育し、冬は休眠するものなんですが、夏があまりに高温多湿すぎて実際は夏に弱って休眠します。生育するのは春と秋です。

草丈3cmから10cm

育て方のまとめ

●多肉植物としては育てるのはかなり簡単な方。

●日光不足だと色が悪くなる。

●水やりは控えめに。

●春と秋は水やり多めに。夏は過湿予防のために若干控えめ。冬はぐっと控えめに。

●植え替え・挿し木は春か秋に。

●種子から増やすこともできる、というかこぼれダネで勝手に増えるので、あちこちに勝手に増やしたくない場合は開花したら花は摘んでしまう。

●日光不足だと色が悪くなる。

●水やりは控えめに。

●春と秋は水やり多めに。夏は過湿予防のために若干控えめ。冬はぐっと控えめに。

●植え替え・挿し木は春か秋に。

●種子から増やすこともできる、というかこぼれダネで勝手に増えるので、あちこちに勝手に増やしたくない場合は開花したら花は摘んでしまう。

スポンサーリンク

管理場所・日当たり…日光不足でピンクが抜ける

春と秋は戸外の日当たりか、室内の日当たりで管理します。日光が少ないと徒長しますし、ピンク色が消えてしまいます。キュっと小さく仕立てるには日当たりで管理するのが大事なポイントです。風通しのいいところで管理しましょう。特に梅雨と秋の長雨・夏の高温多湿には腐って枯れることもあるのでこの時期だけでも風通しの良いところで管理します。

夏

梅雨が明けたら夏です。真夏は直射日光で葉焼けすることがありますので、半日陰の場所に移動させるか、寒冷紗などで遮光してあげます。葉焼けした部分は回復しません。

また、コンクリートの床の上に直接置いていると、高温で傷んでしまうので、棚に置いて鉢底に風を通してください。

冬

桜吹雪は寒さには耐寒温度マイナス3度〜マイナス5度とそこそこ強いですが、霜に当てないようにし、霜が降りる前に室内の日当たりに取り込んでください。強い寒さにあたると赤黒く変色します。霜に当たっても枯れないと言ってる人もいますがほんまかいな。土が凍ると完全に枯れます。

大阪の戸外で越冬可能です。

水やり

桜吹雪は多肉植物で葉っぱに水を溜め込み、かなり乾燥に強い方。土がカラカラに乾いてから水をやりましょう。水やりが多いと徒長してヒョロ長になるので、その時は水やりを控えて調整してください。まずは週に一回程度の水やりから。過湿にすると葉っぱが腐ってきますので、乾燥気味が基本。

冬の水やり

冬は水やりをさらに控えめにします。冬は寒さで生育が鈍くなっていて水を必要としていません。土が乾いてから、数日経ってから水をやります。目安としては1ヶ月に一回とか。ただし、環境によってかなり違うので注意。室内の暖房の効いた乾燥した環境ではもうちょっと頻度が多くなる。バシャバシャと水をやると腐ってしまいます。冬は土の表面を濡らす程度の水やりにします。ジョウロではなく、霧吹きで土を濡らすようにするといいです。

室内で管理していて0度以下になるようならば断水します。水を一切やらないでもいい。そもそも乾燥に強い植物。水を切ることで寒さにも強くなります。

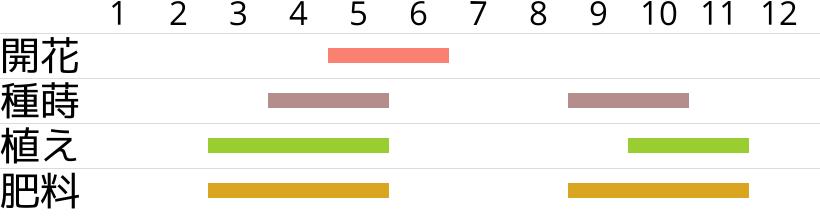

肥料

春と秋に肥料をやります。固形肥料(化成肥料)少量を春に一回、秋に一回やるか、通常の2倍に薄めた液体肥料を春と秋に二週間に一回程度やります。あくまで控えめにやってください。植え付け・植えかえ

時期

春か秋に行う。春がより良い。冬と梅雨〜夏は避けてください。鉢植えは2年に一回は植え替えをしましょう。

用土

多肉植物の土で植えます。できれば多肉植物の土にゼオライトを入れておくと、根腐れを予防できます。自作する場合は赤玉土4軽石4腐葉土1くん炭1などを配合したものを使います。鉢植え

植え替え前の10日は水やりをストップします。水をやると植え替え後に水が残って根腐れを起こしやすいです。古い鉢から株を取り出し、土を落とし、根を根元から3cmを残して切ります。傷んでいる根は根元から取り除きます。このとき、株分けもできます。

鉢底の穴を鉢底ネット(鉢底網)で塞いで土が出ないようにしてから鉢底石(軽石)を2cmから3cmほど入れて、軽石の上に土を入れ、株を入れて、隙間に土を入れていきます。水やりはせず、このまま日陰で1週間〜10日ほど養生します。いきなり日当たりで管理すると調子を崩します。

その後、日当たりに移動して、水やりを再開します。

増やし方

葉挿し・挿木

植え替えの時に株分けしたり、葉挿し・挿し茎(木)で増やすことができる。4月5月・9月10月にハサミで切って切り口を日陰で乾燥させてから、明るい日陰で水をやらずに用土にさしておくと発根します。簡単に発根します。徒長した場合は、葉挿し・挿木で仕立て直すこともできます。

種まき・育苗

開花後に種子が取れますので、これを4月5月か9月10月に撒くと簡単に発芽して増えます。初心者向き。というかこぼれダネで勝手に増えるので注意しなくちゃいけないくらい。こぼれダネで増やさない場合は花が咲いたら摘んでしまう。種まきする場合は、育苗箱に種まき用土を入れ、種をまきます。発芽温度は20度〜25度。あとは乾燥しないように水やりをしていると1週間で発芽します。乾燥しないように腰水にするといいです。

発芽したら、徐々に半日陰にならしていき、成長したら鉢植えに植え替え、日向で管理します。

花

5月6月あたりに開花する。一日花なのに、天気が悪いと開花せずにそのまましぼんでしまう。しっかりと日光に当てましょう。こぼれダネを期待しないなら、花は早めに摘んでしまいます。

剪定

夏の蒸れが苦手なので、梅雨前に間引いておくといいです。徒長して不恰好になった場合は、剪定して整理したもので挿木して、仕立て直すといいです。参考:多肉植物が徒長する原因と対策

病気・害虫

多湿が苦手で、蒸れると腐ったり、灰色かび病が発生します。土の水捌けをよくしたり、剪定して風を通したり、風通しの良いところで管理するようにします。アブラムシ・ネコナカイガラムシ・ハダニ・スリップス・ヨトウムシ・ナメクジなども発生します。

スポンサーリンク