初心者向けのペチュニアの栽培の解説

目次

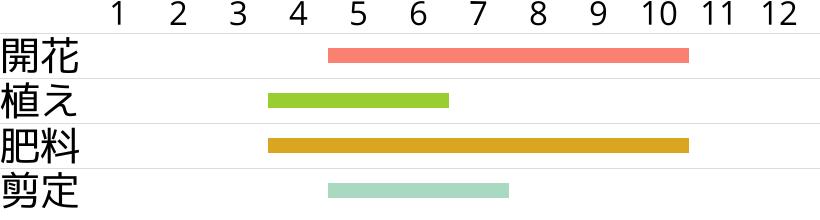

ペチュニアの特徴は?ペチュニアを開花させるポイントは?

管理場所

水切れに注意

肥料がないと開花が止まります

摘芯・切り戻しで花を増やそう

植え付け

病害虫

より詳細な育て方は…

学名などの基礎データ

最終更新

最終更新- 植物名

- ペチュニア(初心者向け)

- 科名

- ナス科

- 属名

- ペチュニア属

- 学名

- Petunia

- 別名

- 衝羽根朝顔

- 耐寒

- 5度

- 水やり

- 水を好む

- 場所

- 外の日なた

- 難易度

- 初心者向け

スポンサーリンク

ペチュニアの特徴は?

ペチュニアはナス科ペチュニア属の一年草扱いの植物。春に植えて秋まで開花する定番のガーデニング材で初心者向け。秋に霜が降りる頃には枯れるが、最近は関西以西の平野部では越冬することもある。ちなみに連作障害を起こすため越冬しても何年も栽培はできないです。日光に当て、適度な水やりをし、途切れないように肥料をやれば、まず失敗はなく、摘芯(切り戻し)をすることで開花数はかなり増える。超初心者向けの春から夏の定番の園芸材。

スポンサーリンク

ペチュニアを開花させるポイントは?

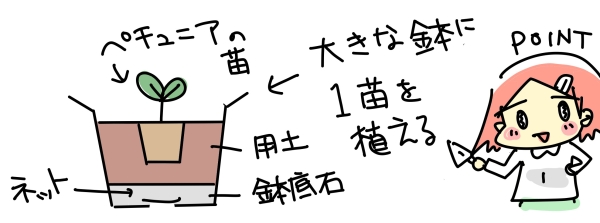

ペチュニア開花のための条件は日光と水と肥料と摘芯。そしてもう一つ大事なのは「土」です。新しいフカフカの土で、できる限り大きな鉢に植えることです。土に根を広げ、根を広げた分だけ葉・茎・花が増えるからです。

さぁ、順番にチェックしていきましょう。

管理場所

とにかく日当たりで日光に当てます。日光に当てないと花が少なくなります。ベランダでも日当たりがいいなら、問題なくたくさん開花してくれます。ペチュニアは暑さに強いのですが、さすがに35度以上になる夏に調子を崩し、花が止まります。鉢植えであれば、半日陰や日陰に移動させ、秋に涼しくなったら戻しましょう。

水切れに注意

庭植えの水やり

庭植えなら、春から梅雨入りまではよほど乾燥しない限りは水やりは不要です。梅雨明け以降…夏は様子を見て水やりをしましょう。鉢植えの水やり

鉢やプランターの土が乾いたら水をやります。鉢の底から水が染み出すくらいにしっかりとやること。高温になる時期(7月の梅雨明けから9月の上旬)は特に水を欲しがり、また、水が蒸発するので夏は朝と夕方の二回、しっかりとやります。それでも水切れするなら、半日陰に移動して蒸発を防ぎます。日光が減ると開花が減るんですが、このまま水切れを続けると枯れるので、避難させましょう。

肥料がないと開花が止まります

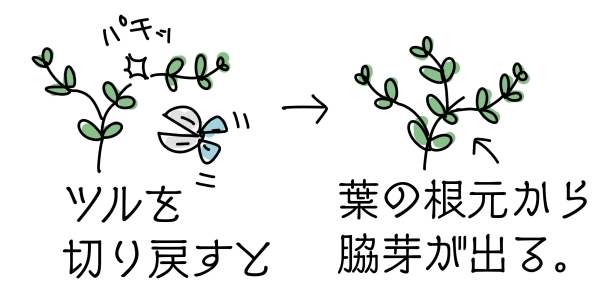

ペチュニアは開花が多く、肥料が切れると開花が鈍くなるので、開花している時期(5月〜9月)は1ヶ月に一回緩効性固形肥料をやり、それに加えて1週間に一回、液体肥料をやりましょう。肥料は固形と液体を併用するといいです。摘芯・切り戻しで花を増やそう

ペチュニアは梅雨・夏の多湿が苦手で、葉っぱを密生させると腐って枯れ込むことがあるので、風通しをよくするためにも、梅雨前の6月上旬あたりに株全体を半分から三分の一に切り戻しします。

植え付け

植え付けの時期は霜が降りなくなってから

4月以降に苗が流通するので植える。霜に当たると枯れるので霜が降りなくなってから植えましょう。一年草扱いで冬には枯れるもので、植え替えることはありません。

用土は必ず新しいもので

一般的な培養土か、ペチュニア専用土で植え付ける。連作障害を起こすため、必ず「新しい土」で植えます。使い回した土で植えると病害虫が劇的に発生しやすくなります。鉢植えの手順

鉢底の穴を鉢底ネットで塞ぎ、鉢底石を2cm入れ、その上に苗を植え付けます。最後にしっかりと水をやってください。

小さな鉢に植えると根詰まりを起こします。プランターに横三つ植える人もいるが、直径30cmの鉢に苗を1つでないと土不足で水切れが起きやすくなり、生育不良を起こす。

庭植え

連作障害を起こすので、過去に2年か3年ほどナス科植物を植えていない場所に植える。水はけの良い土であれば土質は選ばない。深さ20cm〜30cmの穴を掘り、掘り出した土に腐葉土か堆肥を3割か4割混ぜて、化成肥料を説明書きの規定量入れて、よく混ぜて用土とします。 穴に半分ほど土を戻して、株を入れて、隙間に土を入れて、最後に水をやって完成です。

植え付け後にしっかりと水をやる。株間(株と株の距離)は30cmほど空けて植える。

病害虫

ウドンコ病、ハダニ、アブラムシ、灰色カビ病、ウィルス病など発生します。より詳細な育て方は…

このページはペチュニアの栽培を簡単にまとめたもので、よりディープな内容はにあるので、参考にしてください。

スポンサーリンク