コデマリ(小手毬)の育て方…冬は落葉してるけど枯れてないですよ

目次

コデマリの特徴は?コデマリの水やり

肥料

植え付け

株の増やし方

管理場所

剪定(5月から7月)

病害虫

特徴・由来・伝承

学名などの基礎データ

最終更新

最終更新- 植物名

- コデマリ

- 科名

- バラ科

- 属名

- シモツケ属

- 学名

- Spiraea cantoniensis

- 別名

- 小手毬・手毬花

- 耐寒

- マイナス20度

- 水やり

- 水を好む

- 場所

- 外の半日蔭

- 難易度

- 中級者向け

スポンサーリンク

コデマリの特徴は?

コデマリはバラ科シモツケ属の落葉低木。冬は葉っぱが落ちてしまって、枝だけになりますが枯れてはいません。気にせず管理しましょう。鉢植えには適さず、庭植えにする。日当りのいい場所が好ましいのですが、半日陰の場所でも、花を咲かせてくれます。また、乾燥に弱いということを考えると、西日が当たる日当りのいい場所に植えるよりも、半日陰が適していると思います。

ただしあまり日当りが悪いとカイガラムシが発生しやすくなります。

秋に翌年の花芽が出来ます。なので、秋以降に枝の剪定をすると、翌年全く花が付かなくなります。花の終わる5月~6月から夏までには剪定をしてください。

樹高150cm

スポンサーリンク

コデマリの水やり

庭植えにするもので、庭植えにしたら自然に降る雨だけでほぼ大丈夫です。ただしコデマリは乾燥に弱いので、あまりに乾燥する時期…夏など日照りが続く時期は、庭植えでも水をしっかりとやってください。夏に水やりをするときは昼を避け、朝か夕方に水をやります。昼にやると水が沸騰して根を傷めます。植え付けした一年目のコデマリは根が広がり切っていないので水切れしやすい。特に夏は気をつけて水をやってください。

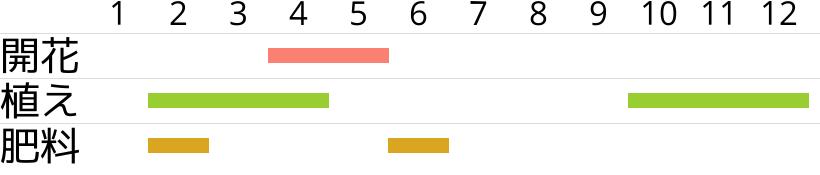

肥料

肥料は冬(1月か2月)に寒肥(元肥=1年の元となる肥料)として緩効性固形肥料を置き肥で1回やります。あとは開花後の6月にお礼肥(=開花の栄養を補填する肥料)として同様に緩効性固形肥料を置き肥でやります。●不足した場合は液体肥料を追肥してください。

植え付け

植え付け時期

植え付けは落葉時期に行います。芽・根が動き始める前の2月か3月か、寒くなってきて活動が鈍くなる10月11月に植え付けをします。用土

鉢植えでは育たないので普通は庭植えにする。コデマリは保水力のある肥沃な土を好む。庭土に2割ほど腐葉土か堆肥を追加してよく混ぜて用土とする。植えつけ手順

直径30cm深さ30cmから40cmの穴を堀り、掘り出した土に腐葉土か堆肥を2割ほど追加して、化成肥料を説明書きの規定量を入れてよく混ぜます。半分の用土を戻し、株を入れて、隙間に用土を入れていきます。棒で根あたりをつつくと根と土が馴染みやすいです。

用土が少し余るので、株の周囲に土手を作って水鉢を作ります。この水鉢に水がたまるくらいにしっかりと水をやり、水が引くまで待ちます。水が引くと、株の周囲が凹んでいるので土手の土を崩して株に寄せて平らにして完成です。

株の増やし方

株の増やし方①株分け

植え付け時期と同じ2月3月か、10月11月のどちらかに株を掘り出し株分けが可能です。ナイフで適当に割って、株を二つか三つにしてそれぞれ別に植えつけます。●1株に枝が4本以上になるようにする。株が小さいと開花がしなかったり、鈍くなる。

●掘り返すのはかなり大変。挿木の方が楽。

●掘り返すのはかなり大変。挿木の方が楽。

株の増やし方②挿木

新しい枝を10cmほど切って、赤玉土小粒単用の苗床に挿木して日陰で乾燥しないように水やりしていると、一ヶ月か二ヶ月ほどで発根します。管理場所

日当たりを好む。日光が少ないと生育不良を起こし、開花も鈍くなる。半日陰でも育つが花の量が少ない。コデマリは花が咲いてナンボなんで日当たりで育てましょう。夏の注意点

夏の暑さには強い。ただ乾燥には弱いので水切れをしないように気をつける。冬の注意点

剪定(5月から7月)

剪定の時期

コデマリは秋(9月10月)に翌年の花芽ができます。なので剪定は開花後の5月から7月の間に行います。できれば開花直後に済ましてしまいましょう。秋以降に剪定(切り戻し)をするとその枝には春の開花はないです。●花芽は植物の内部にできるもので目には見えない。

●コデマリは切り花としても流通しているので早めに切って切り花として楽しんでもいい。ただ枝を切って水をつけるだけでは水揚げできないので、枝をハンマーで砕いてから水につけるとよいです。

●コデマリは切り花としても流通しているので早めに切って切り花として楽しんでもいい。ただ枝を切って水をつけるだけでは水揚げできないので、枝をハンマーで砕いてから水につけるとよいです。

剪定手順

コデマリは開花後3年以上の枝は開花が鈍くなります。その代わりに株元から新しい枝が伸びてきます。剪定の目的の一つは古い枝を落とし、新しい枝を残すことです。古い枝は株元からバッサリと切ってしまいます。剪定のもう一つの目的は樹形を整えること。邪魔なほどに伸びた枝を切ってしまいます。また、長く育った太い枝は上へと伸びてしまうため、そのままだと樹形が乱れがちです。太い枝は枝分かれしているところで切ってしまうと、新しく細い枝が出てきて全体が枝垂れたかっこいい樹形になります。もしくは長く育った枝は株元から切ってしまいます。

●根の量と枝の量は比例するため、古い枝を剪定することで新しい枝が出やすくなる。

●数年に一回、開花直後に全ての枝をバッサリと地際で切ってしまうといいですが、これをすると株全体が乱れやすい。

●数年に一回、開花直後に全ての枝をバッサリと地際で切ってしまうといいですが、これをすると株全体が乱れやすい。

病害虫

ウドンコ病ウドンコ病が発生します。ウドンコ病は白い粉が吹く病気で、原因はカビ。原因菌はそこらへんに常在している。株が弱っていると発症しやすい。見つけ次第、病気の箇所を切除し、薬をまくが、株が元気だと発症しても回復する。

アブラムシ

アブラムシは枝葉について汁を吸う虫。特に新芽を狙う。枝が密生すると発生しやすいので剪定して風通しをよくするといい。数が少ないなら補殺する(テデトール)。大量に発生したら薬剤を散布して駆除する。

カイガラムシ

カイガラムシは枝葉にくっついて汁を吸う虫。成虫は動かず、ブラシなどで引き剥がすと落ちてそのまま死ぬ。成虫は殻に覆われていて薬剤が効きにくい(幼虫には効く)ので、期間を置いて何度も薬剤を散布する必要がある。枝が密生すると発生しやすいので剪定して風通しをよくするといい。

特徴・由来・伝承

中国からの帰化植物。花の形が似ているので「オオデマリ」や「ヤブデマリ」という花の名前がありますが、コデマリとは全く違う植物です。オオデマリ・ヤブデマリはスイカズラ科です。スポンサーリンク