緑豆(リョクトウ)の栽培…そもそも緑豆とは??

目次

緑豆とは?管理場所

種まきから植え付けまで

植え付け後の作業

栽培可能地域

病気・害虫

学名などの基礎データ

最終更新

最終更新- 植物名

- 緑豆

- 科名

- マメ科

- 属名

- ササゲ属

- 学名

- Vigna radiata

- 別名

- 八重生・青小豆・文豆・モヤシ

- 水やり

- 水を好む

- 場所

- 外の日なた

- 難易度

- 上級者向け

スポンサーリンク

緑豆とは?

緑豆(リョクトウ)はマメ科の一年草の野菜。ササゲや小豆と同属別種。インド原産だが、現在はアジア・アフリカ・南アメリカ・オーストラリアで栽培されている。緑豆を発芽させたものが「モヤシ」。春雨の原料や月餅の餡にも使われる。アジアではよく利用されるが日本では一部をのぞいて栽培はほとんどない。緑豆を英語にすると「グリーンピー」ですがグリンピースはエンドウマメの一種であって緑豆ではないです。ブログでは緑豆とグリンピースを混同していることが多い。大きさ・草丈60cmから130cm

栽培のまとめ

●緑豆はマメ科の一年草の野菜。

●全国で栽培できます。

●春に種まきする。

●支柱を立てて支える。

●サヤが黒く変色してから収穫する。

●育てるのは難しくないが、土栽培は一般的じゃない。スプラウト(=モヤシ)栽培はより簡単だが、モヤシは安い食品なので買った方が確実に早くてコスパがいい。

●全国で栽培できます。

●春に種まきする。

●支柱を立てて支える。

●サヤが黒く変色してから収穫する。

●育てるのは難しくないが、土栽培は一般的じゃない。スプラウト(=モヤシ)栽培はより簡単だが、モヤシは安い食品なので買った方が確実に早くてコスパがいい。

参考:家庭菜園で栽培できるコスパの良い野菜 、グリーンカーテン

スポンサーリンク

管理場所

栽培に適した温度は18度から25度と暑さには強い。必ず日当たりで育てる。日当たりが悪いと生育が悪くなる。種まきから植え付けまで

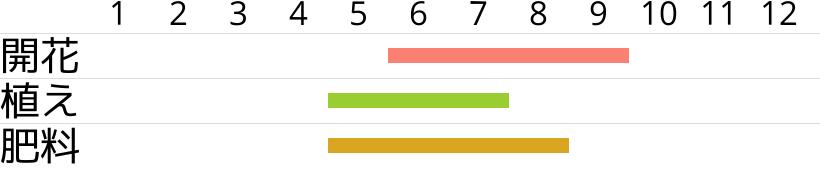

種まき時期

霜が降りなくなったら種まきの時期。中間地・暖地では5月以降。寒冷地では6月7月以降。苗は流通しておらず、栽培用の種子もないので「食用」か「スプラウト用」の緑豆(マングビーン)を買って発芽させて栽培します。●スプラウト用の方が発芽率がいい。

●種まきから収穫まで80日。

●種まきから収穫まで80日。

用土

弱酸性から中性の土を好む。植え付け前に庭土(畑土)を深さ30cmほど掘り返し、土が酸性ならば植え付けの二週間前に苦土石灰を混ぜ込んで中和させる。植え付けの一週間前に堆肥を2割ほど追加し、緩効性化成肥料を1平方mあたり100gほどをよく混ぜて用土とします。鉢植えやプランターならば一般的な培養土を利用します。

種まき(4月から6月)

庭(畑)に直播すると鳥が食べるので、ポットで種まきしてから定植するのがよい。土に深さ2cmに埋めて水をやると、三日から五日で発芽する。発芽後に間引いて一本仕立てにする。種まき後はあんまり水をやらないで様子を見る。あんまり乾燥するようなら水をやるが、やらないでも発芽するし、水やりが多いと腐って発芽しない。本葉が4枚になったら庭・鉢・プランターに植え付けをする。●庭(畑)ならば株間30cmを空けて直径6cm深さ2cmの穴を作り、1カ所に2粒か3粒を埋めて水をやる。

植え付け(5月から7月)

8号鉢か10号鉢に苗を一つ。プランターなら苗は二つ。庭(畑)植えにするならば幅60cmから80cm、高さ10cmから15cmの畝を作って、30cm間隔で植えていきます。庭に直播するのであれば、株間30cmごとに直径6cm深さ2cmの穴を作って種を重ならないように埋めて、水をやると発芽します。

植え付け後の作業

支柱(5月から8月)

風に当たると倒れてしまうし、ツタ性で何かに絡まるものなので支柱を立てる。支柱の高さは1m前後。支柱を両端に立ててネットを張ってもいい。水やり(5月から収穫まで)

乾燥には強いが、気温が上昇し開花し、サヤが伸びてくると、水が多少少なくても株は枯れないものの、水が足りていないと開花しても結実しなかったり、花が落ちたり、サヤが生育しにくくなる。追肥(6月から10月)

マメ科植物は空気中の窒素を土中に固定する性質があり、肥料が多いとツルボケ(=葉やツルばかりが生育して花が咲かない)を起こす。なので基本的に肥料は追肥は不要、もしくは控えめにする。ただし、開花後は肥料を多少追加したほうが生育はいい。株元に30gの観光性化成肥料を蒔いて、土寄せする。

収穫・保存

初夏から夏にかけて開花し、その後サヤができる。サヤが黒く変色したら収穫する。緑のサヤの中には未成熟な小さなマメしか入っていないので、できれば変色してから随時、収穫する。収穫して天日で乾燥させ、中身を取り出す。サヤが乾燥すると、サヤが曲がってマメが飛び出す。保存するなら紙袋に入れて風通しの良い日陰で保存する。

栽培可能地域

九州南部・九州北部・中国・四国・関西・中部・関東南部・関東北部・東北南部・東北北部・北海道病気・害虫

カメムシ・メイガ・エカキムシ・カイガラムシ・ハダニ・アブラムシ・ウドンコ病などスポンサーリンク