ツディの育て方

目次

タマシダ(ツディ)の特徴は?水やり

肥料

植え付け・植えかえ

管理場所・日当たり

病害虫

学名などの基礎データ

最終更新

最終更新- 植物名

- ツディ

- 科名

- シノブ科

- 属名

- タマシダ属

- 学名

- Nephrolepis exaltata 'Teddy Junior'

- 別名

- ネフロレピス・ツデー

- 耐寒

- 5度

- 水やり

- 水を好む

- 場所

- 室内

- 難易度

- 初心者向け

スポンサーリンク

タマシダ(ツディ)の特徴は?

タマシダ(ツディ)はシノブ科ネフロレピス属(タマシダ属)の多年草。ツディという名前はタマシダの園芸品種の一つの名前ですが、流通しているタマシダはほぼツディ(ツデー)なのでイコールと言っていいです。シダの仲間で花が咲きません。葉色が鮮やかで、シダにありがちな「ジメ」っとした印象はなく、若々しいスッキリとした色合いです。空気中の湿度の高い環境を好み、春から秋にかけて水を欲しがります。その度合いが他の植物よりも強く、葉水(霧吹きで水をかけてやる)をしないと、カラカラになって、葉っぱが茶色くなります。「ツディは弱い植物」と思っている人が多いですが、そんなことはありません。

タマシダが品種改良された理由

19世紀のロンドンでは工場の排気ガスで空はいつも曇っていました。ですが、当時はガーデニングブーム。一般家庭やオフィスでもグリーンを楽しもうと考えた結果、耐陰性のある「シダ」がブームとなりました。その当時からツディが愛されていたかどうかは分からないですが、シダに多くの品種があるのは、そういう理由もあります。スポンサーリンク

水やり

乾燥が苦手なので春から秋はほぼ毎日、水をやります。土が乾き切る前に、鉢底から水が出るくらいに水をやるようにします。受け皿の水は捨ててください。夏は管理場所にもよりますが、朝と夕方、1日2回水をやる必要があります。水切れするようなら管理場所を変えましょう。

葉水を

乾燥が苦手で、特に春から秋にかけての生育期間には土への水やりだけではなくて、葉っぱにも水をかけるか、室内で葉っぱに水がかけられない場合は、霧吹きで葉っぱに水をかけてあげます。冬の水やり

反対に冬は水やりを控えます。冬は水の蒸発量も減り、タマシダ(ツディ)が水を吸い上げる力も鈍くなりますので、水を控えないと水が腐って根が傷んでしまいます。タマシダ(ツディ)の土が乾いてから数日たって水をやる程度です。土への水やりは控えますが、葉水は継続します。

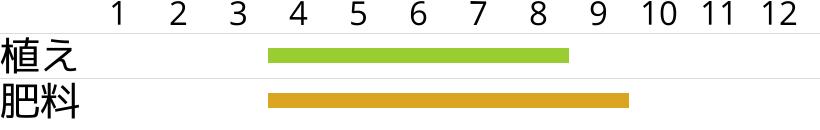

肥料

肥料は固形肥料の置き肥を避け、春から秋にかけての生育期間に液肥をやってください。液体肥料をやると葉色が鮮やかになって、新葉がよく出てきます。生育しない冬は肥料をやらないでください。株が弱ります。植え付け・植えかえ

時期と頻度

基本的に冬以外であれば、植え替えは可能です。できれば真夏は避けたほうがいいでしょう(芽を傷めるので)。ツディ(タマシダ)の鉢の底から根が出ていたり、新芽が伸びにくかったりしてくると、根詰まりをしています。大体2年か3年に1回は植え替えを行います。用土

用土は観葉植物の土で行います。ココピートやベラボン(ヤシの繊維の土)などの保水に優れた土壌でも植え付けることができますが、水苔は一旦乾燥すると吸水しにくくなるので、避けたほうがいいでしょう。鉢植え

古い鉢から株を取り出して、古い土を半分ほど落とします。傷んだ根を切り落としてください。新しい鉢は同じ大きさの鉢か、ひとまわり大きな鉢にします。新しい鉢の底の穴を鉢底ネット(鉢底網)で塞いで、その上に鉢底石(軽石)を2cm敷きます。その上に用土をと株を入れて、隙間に用土を入れて、最後にしっかりと水をやります。植え替えのときに株をばっくりと手で裂いてやれば、裂いた数だけ株が出来ます。それを同じように観葉植物の土で植えてやれば、どんどん増えていきます。

管理場所・日当たり

タマシダ(ツディ)は森林の木の根元などに生えている植物です。直射日光はタマシダ(ツディ)にとっては強すぎます。葉焼けを起こすことがあります。水やりが少ないと余計に葉焼けを起こしやすいので注意してください。耐陰性が強く、直射日光に当たると葉やけをします。室内の直射日光の当たらない、明るい場所か、戸外の日陰で管理します。もしくは木漏れ日の当たる半日陰の場所を好みます。どうしても日光が当たりすぎる場合はレースのカーテンや寒冷紗やヨシズなどで遮光してください。

冷暖房の風の直撃を避ける

室内で管理する場合、冷房も暖房も乾燥しているので、この風に当たらないようにします。直接当てないようにし、冷暖房をかけている部屋で管理するのであれば葉水をして乾燥を防ぎます。越冬

冬の寒さには弱いです。できれば10度以上の環境が好ましいのですが、5度以下にならなければ大丈夫です。暖地であれば戸外でも越冬できなくもないです。中間地・寒冷地では室内に取り込みましょう。冬は水やりを控え、土が乾いてから数日経って水をやる程度にします。水やりを控えることで寒さに少し強くなります。土への水やりは控えますが、暖房による乾燥対策のためにも葉水は続けてください。

病害虫

ナメクジタマシダ(ツディ)は日当たりの悪いと場所で、春から秋は葉水をして高湿度な管理をするため、ナメクジが発生しやすいです。発生したら捕殺し、誘引駆除剤を散布して一網打尽にします。室内でも環境によっては見かけます。

アブラムシ

新芽にたかって、新芽をいびつにさせてしまいます。1匹からいくらでも増えるため、早めに駆除しないといけない。葉水をしているとあまり発生しない。発生したら、テデトールし、それでも抑えられないなら薬剤を散布する。排泄物にスス病が発生する。

ハダニ

乾燥すると発生しやすい害虫なので、春から秋に葉水をかけているならほぼ見かけない。ただ、葉っぱの裏に潜んで汁を吸うので、葉裏に水をかけないと予防できない。大量発生したら薬剤で駆除しましょう。枯れることは十分あります。排泄物にスス病が発生する。

カイガラムシ

動かない白い塊で、内部で植物の汁を吸っています。タマシダ(ツディ)ではあまり見かけない。発生したら、歯ブラシで削ぎ落としましょう。

スポンサーリンク