鉄砲百合(テッポウユリ)の育て方

目次

鉄砲百合(テッポウユリ)とは?水やり

植え付け・植えかえ

作業

管理場所・日当たり

病気・害虫

特徴・由来・伝承

学名などの基礎データ

最終更新

最終更新- 植物名

- テッポウユリ

- 科名

- ユリ科

- 属名

- ユリ属

- 学名

- Lilium longiflorum

- 別名

- 鉄砲百合・琉球百合

- 水やり

- 水控え目

- 場所

- 外の半日蔭

- 難易度

- 中級者向け

スポンサーリンク

鉄砲百合(テッポウユリ)とは?

鉄砲百合(テッポウユリ)は九州南部原産のユリ科ユリ属の球根植物。テッポウユリによく似たタカサゴユリが日本に帰化し、両者が交雑してできたのが「シンテッポウユリ」。これらはほとんど見分けがつかなくなっています。球根植物のわりに乾燥に弱いですが、球根を植えれば、育ちますし、枯れることは少ないのですが、毎年キレイに咲かせたい!となると連作障害がおきるために若干大変です。

草丈1m

スポンサーリンク

水やり

鉄砲百合(テッポウユリ)は過湿過ぎるのもダメなのですが、球根なのに乾燥に弱いです。水が切れないように気をつけてください。とくに地上部が無い時期も乾燥すると枯れてしまいますので、鉢植えの場合は、水を忘れないようにしましょう。鉢植えの水やり

土が乾いていたら水を鉢底から出るくらいにしっかりとやります。鉄砲百合(テッポウユリ)は夏に開花しますが、この開花時期に水が切れると花がすぐにしぼんでしまうので、水が切れないようにしましょう。10月に植え付けて2月〜3月に芽が出るまでは地上部がありません。土が乾いてから数日経って水をやる程度には水をやってください。

夏に入り高温になると鉄砲百合(テッポウユリ)は地上部がなくなりますが、夏も「完全に乾燥」してしまうと球根が枯れてしまいます。やはり完全に乾燥しない程度に水をやってください。

庭植えの水やり

庭植えなら水やりはほぼ不要。庭植えにして一旦根付いてしまえば、降雨だけで十分です。ただし、あまりに日照りが続くようならば水をやってください。庭植えにしていても西日が株元に当たると乾燥で枯れてしまいます。西日が当たる場合は、株元に腐葉土やワラを敷いてマルチングをして、乾燥を防いでください。

植え付け・植えかえ

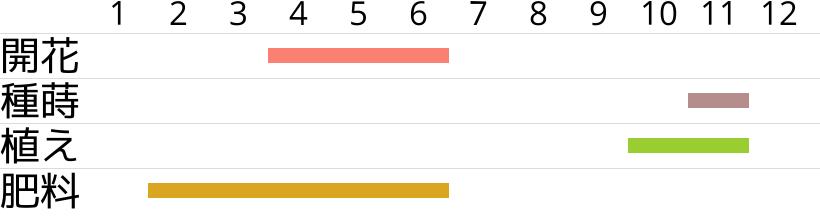

時期・頻度

10月から11月あたりに球根を植える。12月〜1月に植えても育つのですが、球根に負担がかかるので(なるたけ)やらない方がいいです。芽が出るのは暖地で2月、ほとんど地域が3月。それまで地上部が全然ないのですが、鉢植えの人は水をやらないといけないので、庭植えだと楽です。鉄砲百合(テッポウユリ)は連作障害がおき、連作障害を防ぐために鉢植えなら毎年植え替えましょう。庭植えでも二年か三年に一回は植え替える。植え替えの際に株分けもします。

必ず違う場所に違う土で植えること。過去二年ほど別の植物が植わっていたら鉄砲百合(テッポウユリ)を植えても大丈夫です。

連作障害の原因ははっきりしない。おそらく鉄砲百合の根や球根から特定の物質が出て、それが自分の生育を阻害するのだと思われます。その物質は普通は細菌が分解するので、何年か経つと鉄砲百合(テッポウユリ)も育つようになります。

用土

用土は水はけのよいものを使います。市販されている花と野菜の土に川砂かパーライトを一割ほど混ぜて水はけよくしたもので植え付けをします。自作するのであれば、「赤玉土(小粒)7腐葉土3」「赤玉土(小粒)6腐葉土3パーライト1」に化成肥料を混ぜて用土とします。鉄砲百合(テッポウユリ)は連作障害を起こしますので、昨年と同じ土に植えたり、何年も同じ場所に植えつけたりしないでください。

鉢植え

鉢はできるだけ「深い」ものがいいです。また、草丈が140センチから200センチと非常に高いので、「重い」「ひっくり返りにくい」ものを選びましょう。球根の下と土に当たっている茎から根が出ますので、植えるときは球根の上が地表から10cmから15cmほど埋まっているように植えてください。すると球根近くの茎から根が出てよく水を吸い上げてよく育ちます。

深さは球根の三倍ほどの深さ、という言い方も。

球根同士を10cmほど空けてください。最後に支柱(100cm〜150cm)を立てて、水をやって完成。

庭植え

庭植えの場合は、深さ30cmほどの穴を掘り、苦土石灰をまいて中和させます。中和には1週間〜10日ほどかかるので、一週間経ってから、掘り上げた土に腐葉土を2割か3割ほどを混ぜて、半分戻し、球根を置きます。

球根の上が地表から10cmから15cmほど埋まるように植えます。球根同士を15cmから20cmほど空けます。

最後に支柱(100cm〜150cm)を立てて、水をやって完成。

何を植えたのか分からなくなるので、タグを設置しておきましょう。

植え付けの時に化成肥料を混ぜると根が伸びにくいという話もあるが、化成肥料を混ぜた方がいいという人もいます。おそらく一長一短。前者だと肥料切れしやすいが、後者だと根が多少伸びにくい。どっちでもいいと思います。

芽が出たらすぐに化成肥料をやってください。肥料切れを防ぎましょう。

芽が出たらすぐに化成肥料をやってください。肥料切れを防ぎましょう。

作業

追肥

芽が出たら緩効性肥料(化成肥料)を説明書きの規定量を一回やります。その後、生育期間中(葉っぱが青い間)は液体肥料を二週に一回ほどやります。鉄砲百合(テッポウユリ)は肥料を必要とし、肥料が少ないと球根が太らず、「毎年開花」せず、隔年開花になっちゃいます。肥料切れしないように気をつけましょう。鉄砲百合(テッポウユリ)は楽に毎年開花するもののハズなのに、花が咲かないって人は肥料切れを疑いましょう。

ただし、肥料が多すぎると葉っぱが黄色くなってきます。それだと肥料が多すぎです。それだと病気の元になるので、「肥料は切らしちゃいけないが、控えめがコツ」です。

花ガラを摘む

鉄砲百合(テッポウユリ)の花が傷んできたら、花ガラを摘んで下さい。花が終わると種子をつくろうと栄養をまわし、次のつぼみが咲きづらくなります。花ガラを摘むと次の花が咲きやすくなりますので、必ず摘んで下さい。もしくは花が綺麗なうちに、長めに切って切花として室内で飾るといいです。

花を摘むときは「手」で折ってください。鉄砲百合(テッポウユリ)はウィルス病に感染していることが多く、ハサミで切ることで別の植物に感染する可能性が高いです(もちろん、逆にテッポウユリが感染することもある)。なので感染を防ぐために綺麗な手でポキっと折るようにします。

もしくは、消毒したハサミで切りましょう。消毒はバーナーで熱消毒するか、消毒薬につけて殺菌します。

採種と種まき・育苗

種まきから増やすこともできます。詳細は以下のページを参考にしてください。夏は掘り上げない

鉄砲百合(テッポウユリ)は春(5月前後)に開花して、夏には地上部が消えてなくなります。葉っぱが黄色くなってもそのままにし、球根を太らせて、植えっぱなしで夏を越します。植え替えるなら10月前後に行いましょう。よく球根の植物は休眠期に掘り上げて別途保管しておくことが多いのですが、鉄砲百合(テッポウユリ)の球根は乾燥に弱く、掘り上げて保管していると乾燥で枯れてしまいます。だから植えっぱなしで、鉢植えも水をやって管理します。どうしても掘り上げて保管する必要があるときは、湿らせたバーミキュライトに埋めて管理するなどして、乾燥しないようにします。

管理場所・日当たり

鉄砲百合(テッポウユリ)は日当たりを好みますので、日当たりで管理して下さい。しかし、真夏に地下が高温になると乾燥してテッポウユリが弱ってしまいます。真夏は半日陰や日陰に移動させるか、ヨシズなどで日陰を作ってやるか、それが出来なければ、株元に腐葉土かワラをかぶせて温度の上昇を防ぎます。鉄砲百合(テッポウユリ)は高温・直射日光自体は苦手じゃないです。ただ、乾燥が苦手です。乾燥しやすい西日も苦手。

マルチング

腐葉土やワラを敷いてマルチングをすることで地下の温度上昇を抑えられます。それ以外に雨によるドロ跳ねを防ぐことが出来ます。雨による跳ね返りは病気を悪化させやすいです。また、水の蒸発も防ぎます。鉄砲百合(テッポウユリ)の球根は乾燥に弱く蒸発を防いで適湿に保ちます。また冬はマルチングをすることで、冬の土の凍結霜柱を防ぎます。土が凍結すると球根が枯れてしまいます。霜柱が立つと、根が切れてしまって生育不良を起こします。鉄砲百合(テッポウユリ)は深く植えるので、よほどのことがない限り、凍結はないのですが、寒冷地はやった方がいいですね。

病気・害虫

薬剤(オルトラン・ベストガード)を前もって根本に撒いておいてアブラムシを予防します。それが間に合わない場合は、見つけ次第薬殺します。ウィルス病

市販されている鉄砲百合(テッポウユリ)はほぼ全てウィルス病に掛かっています。このウィルス病は指し当たって問題を起こさないのですが、他のウィルスに感染したユリ科植物の汁を吸ったアブラムシが、鉄砲百合(テッポウユリ)にやってくると、ウィルスが突然に症状(バイラス病・モザイク病)を表し始めます。特徴・由来・伝承

日本の森林に自生しています。ところが鉄砲百合(テッポウユリ)の仲間は連作障害を起こし、同じ場所に長く群生することが出来ず、種を風に飛ばして、別の場所へと移動する。明治以降球根が大量に輸出されたこと、開発によって鉄砲百合(テッポウユリ)の適した環境が減ったことと、鉄砲百合(テッポウユリ)自身のそういった性質もあって、自生している地域でも数が減り、レッドデータブックに載る種類も多い。

切花として日本でもヨーロッパでもその他地域でも冠婚葬祭に飾られます。

明治維新後、鉄砲百合(テッポウユリ)などのユリ類の球根がガーデニングブームに沸くヨーロッパに輸出されました。輸出のうち、球根が15%前後を占めていたわけですが、よく考えると、一度輸出してしまえば、栽培して増えるハズですから、輸出量は減りそうですが、なかなか減りませんでした。その理由に、このユリの「連作障害」があったのではないかと思います。実際、ユリを輸出してしばらくすると、ヨーロッパの園芸雑誌に「ユリの球根が二年目以降咲かない」という投書があったのです。一般にユリ科は連作障害を起こさないとされていますので、この連作障害が日本の明治以降の発展のいくらかを助けていたのではないでしょうか?

スポンサーリンク