ヤマツツジ(山躑躅)

目次

ヤマツツジ(山躑躅)とは?水やり

肥料

植え付け・植えかえ

管理場所・日当たり

剪定

病気・害虫

特徴・由来・伝承

学名などの基礎データ

最終更新

最終更新- 植物名

- ヤマツツジ

- 科名

- ツツジ科

- 属名

- ツツジ属

- 学名

- Rhododendron kaempferi

- 水やり

- 水を好む

- 場所

- 外の半日蔭

- 難易度

- 中級者向け

スポンサーリンク

ヤマツツジ(山躑躅)とは?

ヤマツツジ(山躑躅)はツツジ科ツツジ属の雌雄同株の半落葉低木。各地域にいろんな品種があり交配しやすいので、オレンジ〜紅〜白などの色合いがあります。春に開花し、実が夏(8月)から秋(10月)にかけて熟して開く。春に葉の花と一緒に新芽が出る。ツツジの中では最も樹高が高く、3m前後になります。ほかのツツジより花付きが悪いで、あまり庭植えにはされないが、花が少ないのが野趣があっていい!と考える人もいます。

ヤマツツジの葉っぱは春と夏の二回出る。春の葉っぱは秋までには落葉し、夏の葉は全てではないが越冬するので、基本的に常緑です。暖地では常緑。寒冷地では落葉する。中間地ではケースバイケース。

樹高1m〜3m。5m以上になることも。

その他のツツジの種・品種についてはツツジの種類・品種などについてのページを参考にしてください。

スポンサーリンク

水やり

庭植えの水やり

庭植えの場合は自然に降る雨だけでほぼ十分。日照りの時に水をやる程度です。ただ花芽ができる時期(8月前後)に水切れを起こすと翌年に花が咲かなくなるので、庭植えでも水切れしないように気をつけましょう。鉢植えの水やり

鉢植えの場合は土が乾いたら水をやります。水をやるときは鉢底から水がしみ出すくらいにしっかりとやります。受け皿の水は捨ててください。夏は早朝か夕方に水やりをします。昼間に水をやると水が沸騰して根を傷めます。

参考:水やり三年…水やりは難しい。(初心者向き)

肥料

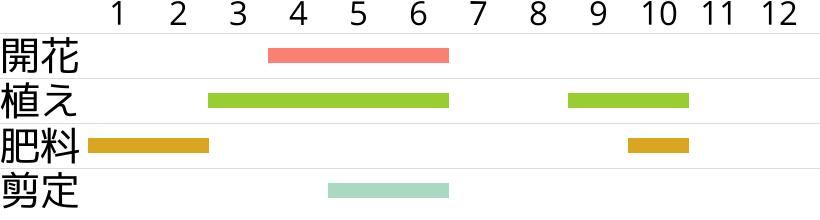

冬(2月)に緩効性化成肥料か油粕+骨粉をやり、秋(9月)にも同様にやります。5月6月に花で消耗したから礼肥をやる場合もあります。肥料は株元にまかず、株から離れたところに置くか、根に当たらないように穴を掘って埋めてください。植え付け・植えかえ

時期・頻度

植え替え・植え付け時期は春(3月〜6月)か秋(9月〜10月)。ただし開花しているときは「絶対」に植え替え・植え付けをしない。開花しているときに根をいじると枯れます。鉢植えは根詰まりを避けるために2年に一回は植え替えをします。

用土

ツツジ用の土か、自作する場合は赤玉土小粒4鹿沼土小粒3酸度未調整のピートモス2バーミキュライト1を混ぜたものを使います。酸性の土じゃないと枯れてしまいます。参考:必ず新しい土で植えましょう(初心者向け)、古い土の処分方法(初心者向け)、自宅で出来る古い土の再生方法(中級者向け)

鉢植え

現在の根鉢より2号か3号大きな鉢を用意します。鉢底の穴を鉢底ネットで塞いで、鉢底石(軽石)を2cmから3cmほど入れて、株を入れて、隙間に土を入れていき、最後に水をやります。植え替えの場合は、古い土を3分の1ほど落とし、地上部の枝を半分ほど切り戻してください。

庭植え

庭植えの場合は、根鉢の2倍の深さと大きさの穴を掘って、掘り出した土に酸度未調整のピートモスを3割ほど混ぜて、半分ほど土を戻して、株を入れて、隙間に土を入れて、最後に水をやって完成です。ヤマツツジは根が浅いところに広げるので、根鉢と地面が同じ高さになるように植え、深植えにしないでください。

管理場所・日当たり

日向・日陰構わず育ちますが、乾燥に弱いし、日光が少ないと花が少なくなるので半日陰が適地。鉢植えの場合は夏は半日陰で管理して、春秋冬は戸外の日当たりで管理します。寒さには強く、九州から北海道まで自生しているので防寒は不要です。

剪定

剪定の時期は花が終わってすぐ。6月ごろ。夏には翌年の花芽ができるので夏以降に剪定すると花芽を落とすことになり、来年の花が減ってしまいます。剪定は枯れた枝や、重なった枝、変な方向に出た枝などを切り、風通しをよくする程度にします。風通しよくすることで病害虫が減ります。枝の種類(剪定の基礎知識)

病気・害虫

ハダニ・ツツジグンバイムシ・ベニモンアオリンガ・ハマキムシなどが発生します。中でもベニモンアオリンガが発生すると花が咲かなくなります。詳細はベニモンアオリンガとツツジ・サツキが咲かない理由と対処のページを参考にしてください。

特徴・由来・伝承

北海道南部から九州に分布。日本の野生ツツジの代表。キリシマツツジはヤマツツジの変種。●最初のヤマツツジの画像はユーザーさんが佐倉城趾公園で撮影したものです。

スポンサーリンク