ベンジャミンの育て方…葉が落ちる理由は?剪定の時期と手順は?

目次

ベンジャミンの特徴は?ベンジャミンの葉が落ちる理由

剪定

水やり

肥料

管理場所・日当たり

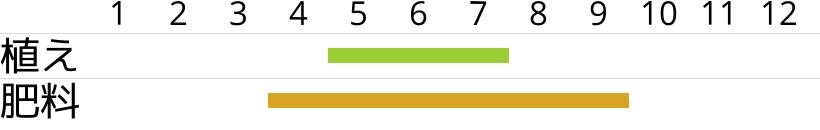

植えかえ

病害虫

特徴・由来・伝承

学名などの基礎データ

最終更新

最終更新- 植物名

- ベンジャミン

- 科名

- クワ科

- 属名

- イチジク属

- 学名

- Ficus benjamina

- 別名

- シダレガジュマル、フィカスベンジャミナ

- 水やり

- 水控え目

- 場所

- 日の当たる室内

- 難易度

- 中級者向け

スポンサーリンク

ベンジャミンの特徴は?

ベンジャミンはクワ科イチジク属(フィカス属)の常緑高木。学名は「フィカス・ベンジャミナ」。日本では室内用観葉植物として流通している。ベンジャミンは日当たりを好みますが、耐陰性もある程度はありますので、明るい日陰でも育ってくれます。また、真夏の直射日光には弱く、葉っぱが焼けて黒く変色します。変色するようであれば、カーテンなどで遮光するか、日陰に移動させてください。

冬は五度以上の温度が必要です。

スポンサーリンク

ベンジャミンの葉が落ちる理由

ベンジャミンは環境が変わると古い葉っぱを落として、新しい環境用の葉っぱにしようとします。これは健康的な反応ですので、落ちたからと言ってあせらずに、そのまま育ててください。移動する場合は、2週間ほどはその場所で管理するようにします。また冬の間に乾燥などで、葉っぱが傷んで黄色くなったものが落ちますが、これもよくあることなので気にしないで下さい。といっても丸坊主になるほど葉っぱが落ちるであれば原因が「環境の変化への対応」ではありません。乾燥・水・日当たり・温度など管理方法を再考してみましょう。

花が咲く?実がなる?種子は?

ベンジャミンの株が充実してくると、丸い実のようなものができます。ベンジャミンはイチジクの仲間でイチジク同様に内部に虫を呼び込むタイプの花をつけます。これ、実に見えますが、花なんです。無理に斬って捨てることはありません。ちなみに日本に受粉する虫がいないので、種子は出来ません。剪定

剪定の時は手袋を

ベンジャミンはゴムの木の仲間で、木を切ったり傷つけると白い樹液が出ます。アレルギーがある人(=ラテックスアレルギー)はこの樹液に触れるとかぶれることがあります。剪定をするときは手袋をして樹液に触れないようにしましょう。剪定は春から夏に

ベンジャミンは気温が高くなる春から秋によく生育するのでこの時期に剪定すると、切った分だけ回復するので気が楽です。特にコツはなく、樹形を整えるように切るのと、古い葉っぱを落とすようにするだけ。古い葉っぱは傷が多いので剪定して落とした方が見た目が良いです。ハサミは切れ味の良いものを使うといい。

葉っぱが密生していて邪魔なら、いつでも剪定していい。

ベンジャミンの枝は針金をかけて強制することができる。

水やり

春から秋の水やり

5月から9月は生育期で水をよく吸い上げてます。土の表面が乾いたら、鉢底から染み出すくらいに、水をしっかりとやってください。受け皿に水が溜まっていたら捨てて下さい。水が腐って根腐れの原因になります。土を触ってみて濡れている間は水をやらないようにしてください。ベンジャミンは乾燥に弱いので、生育期に水を切らさないようにしてください。水が切れると葉っぱが落ちることがあります。これは葉っぱからの蒸発を防ぐ、ある種「健康的な」反応ではあるんですが、ともかく、そこまで水を控えないように。

でも、観葉植物を枯らす第1位は水のやりすぎです。水のやりすぎによる根腐れでも葉っぱが落ちるからややこしい。

冬の水やり

10月以降、気温が下がり(最低気温15度以下)、成長が鈍くなると、水を吸い上げる力が弱くなります。コレ以降は乾燥気味に管理してください。乾燥気味に管理することでベンジャミンの「耐寒性」を上げることが出来ます。冬に水を控えるのは「頻度」です。水の量じゃないです。冬でも水をやるときは、鉢底から水が出るくらいにしっかりとやってください。

冬は土がしっかりと乾いてから、水をやるようにします。土の表面が乾いていても鉢の中は水が残っていることが多いので、こういう水やりになります。できれば、割り箸を刺して、土中が濡れているか確かめるか、土壌水分計で計測して水やりを判断するといいです。

観葉植物など、冬の水やりで失敗する原因をまとめているので、以下のページを参考にしてください。読んでおくと失敗が減らせます。

葉水で乾燥を防ぐ

冬は暖房のために乾燥しやすいのですが、土に水をやり過ぎてもベンジャミンによくありません。そこで、湿度が50%以下になったら、葉っぱに霧吹きで水を吹きかけてやって乾燥対策をします。夏もクーラーが効いた部屋は乾燥しています。葉っぱに霧吹きを掛けて水をやってください。霧吹きをかけることでハダニなどの害虫予防になります。ハダニは葉裏に潜んでいるので霧吹きをかけるときは葉っぱの裏にも水をかけるようにするといいです。

春から秋でベランダ(とか戸外とか)に出してバシャーと水をかけてもいい。

肥料

生育期(5月~9月)に液体肥料をあげるか、化成肥料を根元にあげてください。ただし化成肥料でも多少は臭いので室内に置いている場合はオススメしません。ベンジャミンは肥料があった方が生育は良いですが、なかったからといって枯れることもない。冬は生育が止まっているので肥料は絶対にやらないこと。肥料をやると根を傷め、枯れることがあります。

管理場所・日当たり

春〜秋に室内で

室内の明るい場所でも充分に育ってくれます。窓のあるリビングが目安です。夏の直射日光には葉焼けすることがあるので、直射日光が当たっている場合は、レースのカーテンで遮光してあげてください。

ベンジャミンは日が当たった方が葉っぱの色が濃く、艶やかになります。当たってない側の葉が薄くなります。樹形を整える為に、たまに向きを変えて満遍なく日をあててあげてください。

春〜秋に戸外で

春と秋は戸外の日当たりでもOK。夏は半日陰(木陰)に移動させます。もしくは寒冷紗やヨシズで遮光してあげます。移動が面倒なので春から秋の間、ずっと戸外の半日陰でも構いません。越冬

耐寒温度は5度。霜に当たれば一発で枯れる。15度以下になると生育が緩慢になり、10度以下でほぼ停止し落葉し始める。なので落葉させずに越冬させるには10度以上欲しい。でも5度以下にならなければ、問題なく越冬します。冬は室内に取り込み、リビングなどの、昼間に暖房がかかっている部屋の日当たりで管理します。昼に暖房がかかっていると、暖房を切っても明け方までに5度以下になることはないです。ただ、窓の近くは外気に近く、寒波が来ると氷点下になることがあるので、寒波が来るときは部屋の内部に移動させてください。

冷暖房の風は厳禁

暖房やクーラーの風が当たらないようにしてください。冷暖房の風は非常に乾燥していてコレがベンジャミンに当たると、葉っぱが落ちてしまいます。直接当たらなければいいです。それでも乾燥しますから、乾燥するなら霧吹きで水をやってください。植えかえ

時期

3年以上同じ鉢で育てていると、根が詰まってしまいます。放置しておくと、葉っぱが落ちて、葉色が悪くなります。植え替えをしましょう。植え替えに適した時期は最高気温が20度以上になった春(4月〜6月)。夏(7月)でも間に合うが、理想は春。秋以降になったら翌年まで待ちましょう(秋以降は生育が止まるため、根詰まりが悪化することもないし、植え替えのダメージを取り戻せない)。

用土

ホームセンターなどで市販している観葉植物の土でOKです。必ず新しい土を用意すること。以前、別の植物を植えていた土ではダメです。鉢の大きさ

家で育てていると、これ以上大きくなってもらったら困るな・・・ということもあります。そういう時は大きな鉢に植え替えずに、同じ大きさの鉢に植え替えます。一番大きな鉢は一般的には直径30cmの10号鉢。プラスチックの鉢でも土を詰めると結構な重さになりますので、体力に自信がないなら小さめの鉢…8号鉢にすること。鉢植え

古い土を三分の一ほど落とし、変色した根をハサミで切り落とします。地上部の枝も三分の一ほど落とします。植え替えは株にストレスなので、枝葉をそのままにして植え替えると根に負担がかかり、復活まで時間がかかります。鉢植えの底の穴を鉢底ネット(鉢底網)で塞いで、その上に鉢底石(軽石)を2cm〜3cm入れて、その上に用土を入れて、株を入れて、隙間に用土を入れて、最後に水をしっかりとやります。

発泡スチロールが入っていた場合は、そのまま流用します。理由については以下のページを参考にしてください。

病害虫

ハダニハダニは乾燥を好むクモの仲間。汁を吸ってベンジャミンを弱らせる。葉っぱや枝に白い糸が絡みついていたらいる。赤くてとても小さく、葉っぱの裏に住んでいる。霧吹きなどで葉っぱの裏に水をかけてやることでかなり予防できる。発生していしまったら、薬剤で駆除する。枯れることが十分ある。また排泄物からスス病が発生する。

アブラムシ

汁を吸う虫。一匹からでも爆発的に増える。霧吹きで水をかけることで発生をある程度予防できるらしいが、ほんとかな。爆発的に増えるので見つけ次第、薬殺(もしくはテデトール)する。アブラムシの排泄物からスス病が発生する。また、ウィルス病を感染させるので、とにかく早めの対処を。

カイガラムシ

動かない小さな白い塊があったらコレ。中に虫がいて、延々とベンジャミンの汁を吸っている。成虫には薬剤が効かないので、何度も薬剤を散布し、白い塊を歯ブラシか何かで削ぎ落とす。カイガラムシの成虫は自力では動けないので、落としてしまえばそのまま死んでしまう。カイガラムシのフンもスス病の原因になる。

ダンゴムシ

普段は枯葉を食べているが、食べるものがなくなると葉っぱを食べる。見た目に不愉快なので対応の薬剤で駆除するといいです。

スス病

ハダニ・アブラムシ・カイガラムシなどの排泄物に発生する黒いカビ。こすっても取れず、見た目に悪く、光合成を阻害するので、原因となる虫を駆除して予防する。スス病で枯れることはないですが、見た目がアレなんで。

特徴・由来・伝承

ベンジャミンの原産地はインドや東南アジアです。観葉植物としては、長く栽培され愛される観葉植物の代表格的存在です。ですが、環境が変わるとパラパラと葉っぱが落ちたり、乾燥に弱くてクーラーや暖房の風に当たって葉っぱが落ちるために、どうも「弱い」イメージが強いですが、暖かくて冷暖房の風の当たらない場所をココと決めて動かさなければ、大丈夫です。白い斑入りベンジャミンなども出ています。

ベンジャミンの若い幹はとても柔らかいために、ミツアミにしたものがよく出回っています。ソレを見て、ベンジャミンの幹は三つ網状に育つと勘違いする人もいますが、あれは人工的につくったものです。

ベンジャミンはイチジクの仲間です。長期間育てていると、小さなイチジクのような実が付きます。

スポンサーリンク