マツバギクの育て方

目次

マツバギクとは?水やり

肥料

植え付け・植えかえ

更新と挿木

管理場所・日当たり

病害虫

特徴・由来・伝承

学名などの基礎データ

最終更新

最終更新- 植物名

- マツバギク

- 科名

- ツルナ科

- 属名

- マツバギク属

- 学名

- Lampranthus spectabilis

- 水やり

- 乾かし気味に

- 場所

- 外の日なた

- 難易度

- 中級者向け

スポンサーリンク

マツバギクとは?

マツバギク(松葉菊)はツルナ科の多年草。グランドカバーやロックガーデンによく植えられています。マツバギクと呼ばれる植物はこのページの「ラムプランサス・スペクタビリス(Lampranthus spectabilis)」と「デロスペルマ・フロリブンダ(Delosperma floribunda)」とあります。デロスペルマ(=耐寒マツバギク)はマイナス20度くらいまで寒さに耐えるのに対して、このページで扱う「ラムプランサス」は2度くらいまでです。この両者の育て方は冬の温度だけであとは同じです。日当たりが悪いと花が咲きづらくなりますので、日光に当てないといけません。マツバギクは昼間に花を開き、夕方以降は花を閉じます。日中も雨や曇りのときも花は閉じます。

スポンサーリンク

水やり

土が乾いていたら水をやってください。マツバギクは乾燥に強いので、水を頻繁にやる必要はありません。逆にマツバギクはジメジメした状態を嫌います。土が乾いていないうちに水をやっていると、根が腐ったり、葉っぱが傷み、枯れることもあります。冬は水分の蒸発も少なくなり、生育も衰えるので水やりの頻度を減らしてください。土が乾燥してから、数日経ってから水をやる程度で十分です。

肥料

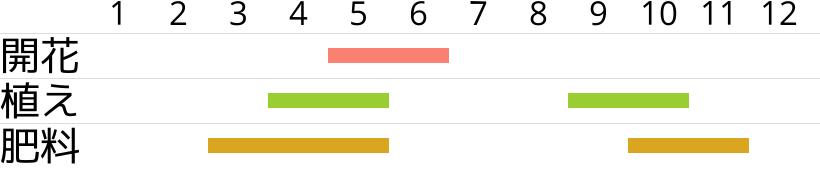

肥料はあまり必要ありません。やせ地でも育ちます。春から秋にかけて、液肥を月に一回程度あげてください。もしくは緩効性化成肥料を春と秋に一回だけ少量やります。肥料をあげなくても枯れたりしません。植え付け・植えかえ

時期

春か秋に苗を植えます。植え替えも同じ時期に行います。根の張りは早いわけではないので、根詰まり予防の植え替えはは数年に一回でいいですが、2年〜3年ほどで赤玉土が劣化してしまうので3年に一回は植え替えをしましょう。用土

土は水はけのよいものが好ましいです。サボテン用培養土か山野草の土を使います。自作するのであれば赤玉土5腐葉土3川砂2などの配合の土が向いています。酸性土壌を嫌いますので地植えにする場合は石灰を混ぜて、中和させてください。日本の土は全国的に弱酸性になっています。

●配合例…赤玉土6腐葉土2パーライト2

鉢植え

鉢底の穴を鉢底網で塞ぎます。その上に土の流出を防ぎ、水はけをよくするための鉢底石(軽石)を2cmほど入れます。その上に用土を入れ、株を入れて、隙間に用土を入れて、最後にしっかりと水やりをします。植え替えの場合は、古い土を三分の一から半分ほど落として、植え替えます。

庭植え

植え付けの2週間前に深さ15cm〜20cmを掘り返して、苦土石灰を1平方またり150gほど入れて中和させます。植え付けの1週間前に掘り出した土に腐葉土か堆肥を2割ほど入れて用土とします。植え付ける日に、土を半分戻して、株を20cmの株間で配置して隙間に用土を入れて、最後に水をやって完成です。更新と挿木

育てていると下葉が枯れて、ひょろっと伸びて頭でっかちになります。別に病気ではないのですが、見た目が悪いので、挿木で株を増やして更新するといいです(つまり古い株は廃棄する)。挿木は春(5月)か秋(9月)に行います。この頃に4cm〜5cmの枝を取って、下葉を取って、清潔な用土に挿します。用土は赤玉土かパーライトなどです。清潔であれば大丈夫。正直、そんなに気を使わなくてもいくらでも増えます。適当に庭の土に刺していても増えます。

発根して株になったら、鉢植えにしたり庭植えにしましょう。

管理場所・日当たり

耐寒温度は2度と、比較的強いため一部の寒さに弱い新品種を覗いて、暖地では戸外で越冬可能です。霜に当たったり寒風に当たると枯れてしまいますので、霜が降りる場合は霜よけが必要です。寒冷地では室内に取り込む必要があります。ほとんど見た目が同じで栽培方法も同じなのに、寒さに強いデロスペルマ(耐寒マツバギク・耐寒温度マイナス20度)もありますので、中間地・寒冷地はこちらを栽培しましょう。

病害虫

マツバギクは基本的に頑健な植物で病害虫は発生しにくい。もしも頻繁に発生するのであれば、水やりが多いとか日光不足とか、土が悪いとか別の原因を探って改善するべきです。ベト病

過湿になると発生することがある。湿度が高いとベトベトになる病気で、風通しをよくして、乾燥気味に管理している限りは見られないが、雨ざらしにしていて梅雨だと発生することがある。前もって枝をさばいて風を通すか、殺菌剤を散布しておく。発生したら、病変部分を取り除き、殺菌剤を散布する。

アブラムシ

そんなにマツバギクに発生することがないが、新芽などにたかって汁を吸う。汁を吸われると新芽が奇形になったり、花が歪むことがある。発生したら、テデトールするか水で吹き飛ばすか、薬剤を散布して駆除する。

カイガラムシ

動かない虫で、汁を吸っている。発生したら歯ブラシなどで削ぎ落とす。落として仕舞えば自分では動けないので、死んでしまいます。薬剤は効きにくいです。前もってオルトランをまいておくと予防できます。

過湿になると発生することがある。湿度が高いとベトベトになる病気で、風通しをよくして、乾燥気味に管理している限りは見られないが、雨ざらしにしていて梅雨だと発生することがある。前もって枝をさばいて風を通すか、殺菌剤を散布しておく。発生したら、病変部分を取り除き、殺菌剤を散布する。

アブラムシ

そんなにマツバギクに発生することがないが、新芽などにたかって汁を吸う。汁を吸われると新芽が奇形になったり、花が歪むことがある。発生したら、テデトールするか水で吹き飛ばすか、薬剤を散布して駆除する。

カイガラムシ

動かない虫で、汁を吸っている。発生したら歯ブラシなどで削ぎ落とす。落として仕舞えば自分では動けないので、死んでしまいます。薬剤は効きにくいです。前もってオルトランをまいておくと予防できます。

特徴・由来・伝承

名前が似ているポーチュラカ…マツバボタンとごちゃまぜになっていることが多いですが、全く別種の植物です。マツバボタンもマツバギクも葉っぱは松葉のようなトゲっぽい形ですが、マツバギクは多肉植物で葉っぱが肉厚です。またマツバボタンは地面を這うタイプですが、マツバギクは茎が木のように堅くなって、マツバボタンよりも比較的こんもりと群生します。スポンサーリンク