サクランボの育て方

学名などの基礎データ

最終更新

最終更新- 植物名

- サクランボ

- 科名

- バラ科

- 属名

- サクラ属

- 別名

- 桜桃

- 水やり

- 水控え目

- 場所

- 外の半日蔭

- 難易度

- 上級者向け

スポンサーリンク

サクランボとは?

サクラはバラ科サクラ属の落葉性低木。そのサクラには花を鑑賞する品種と、実を収穫して食用にする品種があります。その食用のサクラについて記述していきます。春に芽吹いて、4月~5月に花が咲き、6月に結実します。冬は寒さに当たって落葉します。管理が大変で、繊細、病害虫に弱い、鳥にも食べられるなどなど、初心者には難しいです。

スポンサーリンク

水やり

鉢植えの場合は、土が乾いていたら水をやります。土が濡れているうちは水をやりません。夏は乾燥しますので、朝と夕方の二回、鉢底から水がしみ出す位にしっかりとやります。冬は水を控えます。庭植えの場合は自然に降る雨だけでほぼ大丈夫です。ただし、庭植えでもサクランボは水を好みます。芽吹いてから果実をつけるまでは、水が切れないようにします。果実が緑色から黄色になったあたりで乾燥気味にすることで甘くなります。

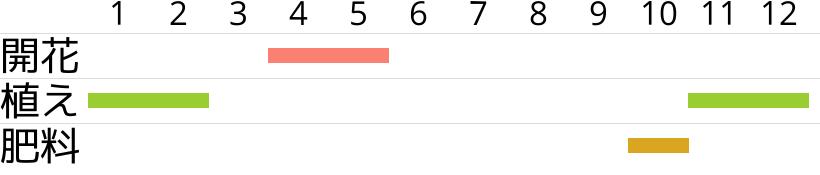

肥料(2月・5月・10月)

庭植えの場合は2月に寒肥として、10月に緩効性化成肥料か、有機肥料(油粕+骨粉のボカシなど)をやります。肥料がなくても生育はしますし、枯れませんが生育がよくなります。肥料は株元にやるか、根に当たらないように株の周囲に深さ20cmの穴を掘って埋めます。

鉢植えの場合は水やりで肥料成分が流れ出やすいので、肥料をやる回数は少し増え、2月・5月・10月に同様に肥料をやります。5月の肥料は「お礼肥」で開花で消耗した栄養を補給するものです。

窒素分が多い肥料をやると葉が出るばかりで花が咲きにくいので、花が鈍いならリン酸の多い肥料を施肥してみましょう。

植え付け

時期

落葉している11月〜2月に苗を植え付けます。鉢植えでも栽培は可能ですが、基本的には庭植えにするといいです。用土

一般的な培養土か、自作するのであれば赤玉土7腐葉土3を混ぜたものを使います。培養土はホームセンターなどに売っています。100均でも売っているんですが、土はブランドのちゃんとしたものを使った方がいいです。鉢植えの植え付け・植え替えの手順

7号〜8号鉢に植えるといいです。鉢の底の水が抜ける穴を鉢底ネットで塞ぎ、その上に鉢底石(軽石)を2cm〜3cmほど入れます。その上に用土を入れ、株を入れて、隙間に用土を入れていきます。最後にしっかりと水をやって完成です。サクランボが花を咲かせる要因に「危機」があります。サクランボが「やばい、子孫を残さないとマズイぞ!」と思わないと花が咲きません。鉢植えは根の張りが制限されて、根に対して地上部が生育すると危険を感じて花芽をつけるようになります。

庭植えの植え付けの手順

植え付けるのに穴を掘ります。堆肥などを混ぜ込むので苗木の根っこがすっぽり入って、なおかつ堆肥を混ぜ込む余裕のある大きな穴が必要です。穴の直径は1m、深さ60cm〜70cm。掘り出した土に腐葉土か堆肥を元の土に対して3割ほど混ぜ、さらに化成肥料を規定量を混ぜておきます。1週間で土が馴染むので寝かせてから、苗木を入れて、苗木と穴の隙間に土を入れます。最後に水をやりつつ、苗木を揺らし、根の隙間に水と土を行き渡らせます。

できれば株元にワラで蒸発予防をするといいです(寒風があたるなら余計に乾燥します)。

移植は苦手ですができなくもないです。根回しをして、根巻きをしてから移動させ、植え直します。ただ移植すると調子を崩して、何年も開花しなかったり、枯れることもあるので、自分でせずに、リスクを理解した上で造園業者に依頼しましょう。また、移植後は剪定して枝を減らして根の負担を減らしてください。

管理場所・日当たり

日当たりで管理します。暑さにも寒さにも抵抗があります。花が咲くには寒さに当たることが条件です。佐藤錦で7度の気温に2か月以上です。なので寒冷地で無ければ花が咲かないです。剪定

剪定の時期と方法

落葉時期(12月〜2月)に剪定を行います。さくらんぼは強い剪定をすると枯れこんできますので、できれば太い枝は切らないようにします。剪定は風通しを良くし、幹まで日が届くくらいの剪定にとどめます。サンランボは切り口から雑菌が入って枯れ込みやすいので、切り口には必ず癒合剤を塗ります。花を増やす剪定

2年目の枝から出た枝に花がつきますので、古い枝先を摘芯・切り戻しすることで新枝を出させて花を増やします。また、窒素分の多い肥料だと、花芽がつかず、枝や葉っぱばかりが伸びますので、肥料は窒素を控えめにします。人工授粉(4月〜5月)

アメリカンチェリーなど一部を除いてサクランボは自家受粉しません(有名な佐藤錦やナポレオンも自家受粉しない)。つまり他種のサクランボを植えて他種同時で受粉しないと結実しません。花が咲いても、小さいままでしぼんで落ちるようなら、受粉をしていません。必ず他の品種を近くに植えてください。受粉しにくいなら、花の花粉を綿棒につけて、他の花の品種にこすりつけて人工授粉させます。

摘果(5月)

開花して3週間〜1ヶ月ほどで小さなが実がつきはじめます。果物系の植物は1枝にたくさんの果実がなると、消耗して一つ一つが小さくなり、酸っぱい実になってしまいます。そこで、1枝に3組までにして、後は取り除きます(摘果)。収穫(6月)

実ができてからさらに1ヶ月で赤く色づき、6月に収穫時期となります。適宜、収穫して水洗いしてから食べましょう。サクランボは赤くなってから雨に当たると実が割れます。農家の人は雨が当たらないように木の上にビニールのテントを張ります(!)。そこまでするのは面倒なので、雨が降る前に収穫してしまいましょう。花芽形成(8月)

7月・8月に翌年の春に咲く花芽が作られています。庭植えでも鉢植えでもこの時期に水が切れると花芽が無くなってしまいます。水が切れないように気を付けてください。落葉時期に剪定ができなかった場合は花芽ができる前の収穫後〜7月に剪定するといいです。ただ冬より雑菌が入りやすいので、補助的に留めましょう。

病気・害虫

灰星病・炭そ病・褐斑病雑菌が繁殖して葉っぱに、斑点などが出る病気。症状が出たら、症状部分を取り除き、その場に捨てずに廃棄して、殺菌剤を散布します。

テッポウムシ

内部に幼虫が住んで食べ進み、枯れることがある厄介な虫で、幹に穴を空けて大量のおかくずに似た糞を出すのですぐに分かる。穴を見つけて、薬剤を注入して駆除し、穴は癒合剤を塗って塞ぐ。そうでないと穴に水が入って雑菌が繁殖して枯れることがあります。

アブラムシ

葉にたかって、汁を吸う小さな虫で、新芽を変形させ、花が減ったり、調子を崩したり、排泄物にスス病が発生するなどとにかく厄介。発生したら水で吹き飛ばしたり、薬剤で駆除する。早めに対処しないと爆発的に増えてしまいます。

カイガラムシ

蝋に包まれた虫で、内部で汁を吸っている。アブラムシと同じで排泄物にスス病が発生することがあるし、植物が調子を崩してしまうので、早めに取り除きたい。成虫には薬剤が効きにくいので、歯ブラシなどで削ぎ落とす。

最後に…

有史以前から栽培されていた人類と密接な関係にある…らしいのですがコレといった話が無いのはなぜでしょうか。それはともかくとして…果物ではないですが、家庭菜園で育てやすくてコスパのよい野菜をまとめていますので参考にしてみてください。

スポンサーリンク