マユミの育て方

目次

マユミとは?水やり

肥料

植え付け・植えかえ・種蒔き

管理場所・日当たり

剪定

病気・害虫

特徴・由来・伝承

学名などの基礎データ

最終更新

最終更新- 植物名

- マユミ

- 科名

- ニシキギ科

- 属名

- ニシキギ属

- 学名

- Euonymus hamiltonianus

- 別名

- ヤマニシキギ、檀、真弓、檀弓

- 水やり

- 水を好む

- 場所

- 外の日なた

- 難易度

- 中級者向け

スポンサーリンク

マユミとは?

マユミはニシキギ科ニシキギ属の落葉中低木。雌雄異株という情報と雌雄同株という情報がありますが、一般的に流通している株なら一本で結実して鑑賞できるので気にしないでいいです。株によっては雌しべが短いものがあり、結実しにくいことがあります。日本の北海道から九州の広範囲に自生する植物で暑さ・寒さに強く、栽培は容易で、そこまで大きくならないので管理も楽です。5月〜6月に開花し、その後に赤い実をつけ、その実を目当てに小鳥が集まります。その後、秋になって寒さに当たると紅葉し、落葉するのですが、落葉後も実の外側のピンク色の仮種皮が残り、冬の間も鑑賞できます。盆栽にも利用されます。

樹高3m

スポンサーリンク

水やり

庭植えにするもので、庭植えにしてしまうえば水やりはほぼ不要。ただし、乾燥すると実つきが悪くなったり、せっかくなった実が落ちてしまいます。真夏の乾燥時期は水やりをしてください。夏に水やりをするときは昼間ではなく、朝か夕方にします。昼間に水をやると水が沸騰して根を傷めることがあります。肥料

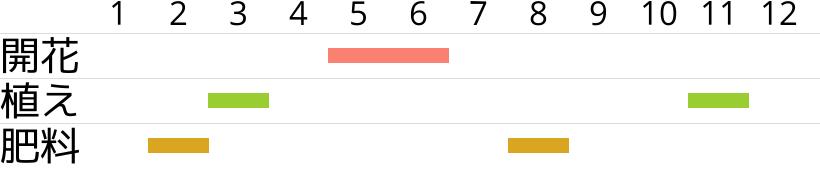

肥料は2月と8月に油粕8と骨粉2を混ぜたものを根元に一握りあげます。あげないと枯れる!ってことはないですし、肥料が多いと花付が悪くなりますので、沢山あげるより控えめの方が無難です。植え付け・植えかえ・種蒔き

時期

植え付けは落葉している11月前後か3月。新芽が吹いてから植えると枯れることもあります。用土

水はけの良い土ならOK。腐葉土や堆肥が多いほうがいいですが、やせ地でも生育します(腐葉土・堆肥は肥料とは違います)。庭植えの植え付けの手順

直径40cm〜50cm、深さ40cm〜50cmの穴を掘り、掘り出した土に腐葉土か堆肥を2割ほど追加して、1週間寝かせて馴染ませてから、半分の土を戻して、株を入れて、隙間に土を入れていきます。水をやり、棒でつついで根の隙間に土と水を入れていくと根が馴染みやすいです。

乾燥対策

水はけのよい土を好む、のですが、乾燥に弱い性質があります。庭植えしたなら、水やりもする必要はないほどですが、地域や環境によっては真夏に乾燥で水切れします。水切れすると実つきが悪くなったり、実が落ちます。

夏に根元に日が当たる場合は水切れしやすいです。グランドカバーを生やしたり腐葉土を敷き詰めるなどします。腐葉土・ワラによるマルチングはコガネムシを呼ぶので、ほどほどに。

挿木

落葉時期の3月に5cm〜7cmに切った枝を水揚げしてから、赤玉土小粒単用の挿木床に挿して、赤瓜日陰で乾燥しないように管理していると1ヶ月〜2ヶ月ほどで発根します。発根した穂は春か秋に植え替えます。種まき

10月〜11月にタネを取り、果肉を洗って全て取り出します。果肉には発芽抑制物質が含まれていて、そのままだと発芽しにくいです。乾燥すると発芽能力がなくなるので取りまきにします。赤玉土小粒単用か、発芽用培養土をしいたポットなどにまいて、乾燥しないように管理すると春には発芽します。種子から開花までは4年かかりますので、一般的には挿木で増やします。管理場所・日当たり

日当たりを好みますが、少々日当たりが悪くても大丈夫。ただし日当たりが悪いと花付が悪くなりますので、基本は日当たりです。日本に自生する木で、日本どこでも栽培可能で、寒さ・暑さに強いです。剪定

剪定は落葉時期(11月〜2月)に行います。非常によく芽吹きます。枝分かれしやすいので、バリバリと剪定すると、あちこちから枝が出て、不恰好になります。マユミは基本的に放置していて自然樹形でも十分綺麗ですので、剪定は邪魔な部分を切る程度にします。

花は短い枝につきますので、長い枝を落として、短い枝を残すように仕立てると花が増えます。

内部に小さい枝がニョキニョキと出てきます。これが多すぎると、風通しが悪くなり、病気や害虫が発生する原因になります。特に主幹の近くの枝を間引いて、風通しをよくします。

病気・害虫

アブラムシ、カイガラムシなどが発生します。アブラムシは浸透性薬剤(オルトランなど)で予防できます。発生した対応の薬剤で取り除くか、少量であれば水で吹き飛ばせばいいです。カイガラムシは歯ブラシなどで削ぎ落としましょう。

特徴・由来・伝承

マユミの語源は、「弓」。弓は一本の木から作る場合と、動物の骨などと組み合わせて作るものがあり、丸木弓は一本の木から作るもの。マユミは強い上によくしなるので「丸木弓」の材料としてよく利用された。

マユミは紙の材料としても利用されましたが、「楮(コウゾ)」に取って代わられました。コウゾは古事記などにも記述があります。

スポンサーリンク