ナツハゼの育て方…日当たりがいいけど乾燥が苦手!株元にはマルチングを

目次

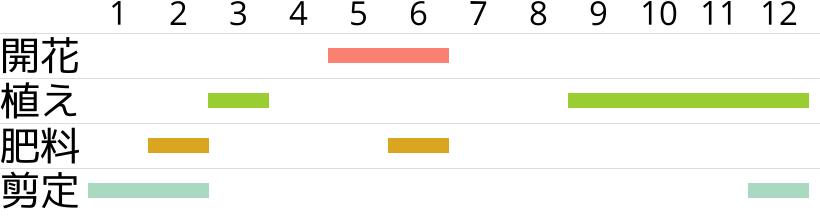

ナツハゼ(夏櫨)の特徴管理場所・日当たり

植え付け

剪定

水やり

肥料

増やし方

病害虫

由来・伝承

学名などの基礎データ

最終更新

最終更新- 植物名

- ナツハゼ

- 科名

- ツツジ科

- 属名

- スノキ属

- 学名

- Vaccinium oldhamii

- 別名

- 夏櫨

- 水やり

- 水控え目

- 場所

- 外の半日蔭

- 難易度

- 初心者向け

スポンサーリンク

ナツハゼ(夏櫨)の特徴

ナツハゼはツツジ科スノキ属の落葉高木。樹形はスッキリしていて、春(5月)に開花、秋(10月〜11月)に結実・収穫し、寒さにあたって紅葉し、冬は落葉します。季節を感じられるシンボルツリーとして人気です。ブルーベリーの仲間で似たような実を付けます。さすがにパクパク食べられるほどは実がつきませんし、鳥にも食べられますし、それほど甘いわけでもありませんから、「食べる」ことは期待しないで、樹形・紅葉などを楽しみましょう。

日本に自生しているくらいですから、(土が合えば)頑健で手間いらず。根が浅くて乾燥に弱いので、生育場所は半日陰で、少々日当たりが悪いくらいが適しています。

新芽が赤く、初夏ごろの葉っぱも紅葉する。紅葉は春の方が綺麗。日が当たって作った糖分が紅い色素に変わるので日当たりが悪いとどうしても紅葉が鈍くなります。無理に日当たりで管理する必要はありませんが、参考までに。

樹高樹高1.5~2m、横幅1m〜1.5m

スポンサーリンク

管理場所・日当たり

北海道から九州で自生する植物ですからどこでも育ちます。日当たりが悪いと紅葉が鈍いが、ナツハゼは根が浅く広がるタイプで、日光が根本にバリバリと当たると乾燥して根が傷んでしまいます(特に西日が株元にあたるのは駄目)。根元にマルチングをして乾燥を防ぐか、年間を通して半日陰か日陰ぎみのところで管理するのが一般的。

夏の暑さにも問題ない。ただし上記のように乾燥が苦手。乾燥は駄目だけど、夏の暑さと直射日光には強いです。冬の寒さにも強い。耐寒温度はマイナス10度。

植え付け

植え付けに適した時期は?

落葉時期(11月〜3月)か、落葉する直前(9月〜10月)くらいに植え付けます。ただし、厳冬期は避けましょう。用土

乾燥に若干弱いのですが、水はけが悪いと根が腐ってしまいます。また、ツツジ科の植物は酸性土壌を好みますので、酸性土壌にするようにして植えます。といっても、日本に自生しているのですから常識的な「弱酸性」でも十分育ちます。植え付けの時に中性にならないようにしましょう。庭土に鹿沼土を混ぜ、水はけと水持ちのために腐葉土と赤玉土を混ぜます。割合は鹿沼土3赤玉土3腐葉土4か、それに準じたもの。あまり神経質になる必要はありません。大事なのは酸性の「鹿沼土」を混ぜることです。

ナツハゼは山の斜面に生えます。つまり、水はけの良い場所を好みます。その上である程度の湿気のある土を好むわけです。

深植えにしない

ナツハゼは根が浅いところに広がり、深植えすると生育しにくくなるので、植える時は苗の地表面と植えた後の地表面が同じになるように植えてください。根が浅いので、土が乾燥すると簡単に水切れしやすいです。その上で腐葉土でマルチングして乾燥を防いでください。庭植え

庭植えしても大きくなりすぎないので、一般的には庭植えにします。根鉢の二倍の深さと大きさの(直径40センチ深さ30センチくらい)穴を掘り、掘り出した土2に対して酸度未調整ピートモス1と腐葉土1を追加し、化成肥料を入れてよく混ぜて用土を作ります。

穴に半分の用土を戻して、苗を入れ、隙間に土を入れていって水をしっかりとやって完成です。

株は深植えしないようにしてください。少し土を持って、そこに根が広がるように高植えにすると水はけが良くなっていいです。高植えにすると水はけが良くなり、根が呼吸しやすくなります。

その上に乾燥よけのために腐葉土やワラで株元をマルチングします。

植える時に土から水が染みだして水が溜まるのであれば、植えても、いずれ根が腐ってしまいます。植えるのは止めるか、別の場所を検討します。

麻布が巻いてあるときはそのままにして植えます。いずれは朽ちてしまいます。ビニールテープが巻いてあるときはハサミで切って外します。

麻布が巻いてあるときはそのままにして植えます。いずれは朽ちてしまいます。ビニールテープが巻いてあるときはハサミで切って外します。

剪定

ナツハゼの剪定は11月から2月あたりの落葉時期に行います。花や実を楽しむのがメインではないので、枯れた枝、邪魔な枝や、内側に伸びる枝や、重なった枝を切って風通しをよくし、樹形を整える程度の剪定にとどめます。冬に剪定すると花芽を落とすことになるので花が咲かなくなりますので、ほどほどにしておきます。

大きさを抑える場合は、一番上の先っぽを切って大きさを抑えます。これを芯止めといいます。芯止めについては芯止めを参考にしてください。

2年目までは枝先を剪定する

2年目までは生育を優先して花や実を諦めて、枝先から15センチほど切り戻しをします。切り戻しをするとすぐ下から脇芽が出てきます。脇芽が出れば、枝が増えて、枝が増えれば花が増えて実が増えるというわけです。これを1年目、2年目とやって、後は上記のような剪定にとどめます。水やり

基本的に庭植えするものです。庭植えにした場合、自然に降る雨で十分なんですが、ナツハゼは根が細くて浅いところに広がるので、樹木の割に、水切れが起きやすいです。庭植えでも様子を見て水やりをしてください。夏の高温時期は乾燥します。乾燥すると実がつかなくなるので、乾燥しないように水をやってください。

根がしっかりと張るまでは水が切れないようにします。しかし、極端に水が多いと根が腐りますので、水やりはあくまで「土が乾いていたら」という基本を守ってください。

肥料

冬(2月)に株の周囲の根が当たらない数カ所に深さ20cmの穴を掘って、堆肥を土に混ぜ込んだり、化成肥料か有機質肥料(油かす)をあげます。肥料は毎年やり、堆肥は3年に一回くらいのペースでやるといいです。開花後(6月)に肥料をやると良いですが、6月のはやってもやらなくても。

増やし方

挿し木

6月に新しい枝を15センチに切って、一時間水につけて水揚げしてから、赤玉土小粒の単用の苗床に挿していると発根します。発根はしづらいですし、株を増やす必要って殆どないです。種まき

秋になった実から果肉をキレイに取り去って、種子を取り出します。種子が小さいので面倒です。赤玉土小粒の上にピートモスを敷いて、中に落ちないようにして種子をまいて乾燥しないようにしていると発芽します。上に土はかぶせません。秋に種まきしてもいいですし、春でもいいです。春にまく場合は洗った後に乾燥させて、封筒に入れて冷蔵庫で保管します。普通は種まきしない。落ちた種からも芽が出るし。

病害虫

アブラムシ・ハダニ・ハマキムシ・ウドンコ病などが発生します。由来・伝承

ハゼと名がついているのは「ハゼのように紅葉する」ことから――ですがハゼの紅葉の鮮やかさには遠く及ばない。でも趣はあります。ハゼはウルシ科でナツハゼはツツジ科。当然ながら全くの別種。ナツハゼは日本から朝鮮・中国と広範囲に自生する落葉低木。夏から秋に紅葉し冬は落葉します。切り花として生け花に利用されます。同じように生け花で利用される木で「キズ」があります。枝ぶりには大差ありませんが、葉っぱはキズの方が綺麗。

秋になると黒い実が成ります。ナツハゼはツツジ科ですから、ブルーベリーと同科です。実も似ています。味は甘酸っぱいというと聞こえがいいですが、よほど日を浴びて熟してない限りは「甘い」とは思わないレベル。それでも甘いものが無い時代においては貴重でした。実はジャムに加工すれば食べられますが、最近はしません。果実酒にする人もいるそうです。

スポンサーリンク