パキラの栽培の詳細版…経験者のための濃厚解説ページ

目次

パキラの特徴は?管理場所

水やり

肥料

植え替え

季節の管理

病害虫

トラブル

雑記

関連記事

学名などの基礎データ

x最終更新

x最終更新- 植物名

- パキラ(詳細版)

- 科名

- アオイ科

- 属名

- パキラ属

- 学名

- pachira glabra

- 別名

- カイエンナッツ、パキラ・グラブラ

- 耐寒

- 5度

- 水やり

- 水控え目

- 場所

- 室内

- 難易度

- 中級者向け

スポンサーリンク

パキラの特徴は?

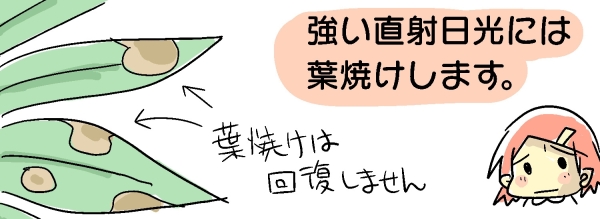

パキラはアオイ科の常緑高木。自生地は高温多湿の熱帯雨林で、本来は20mの高木になるが、鉢植えにしている限りはそんな巨木にはならない。日本では観葉植物としてよく流通しています。日本でのパキラは基本的に幼木で、直射日光がバリバリと当たると、葉っぱが焼けてしまいます。また、寒さにも弱く、一年中、室内の明るい場所で管理するのが一般的。樹高20m

スポンサーリンク

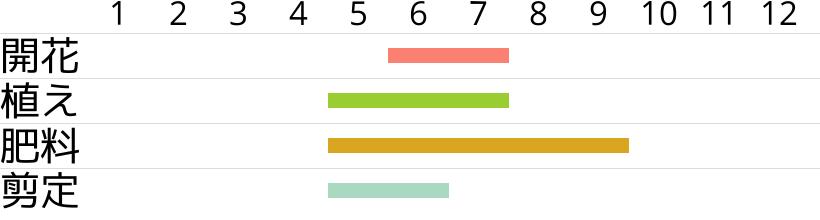

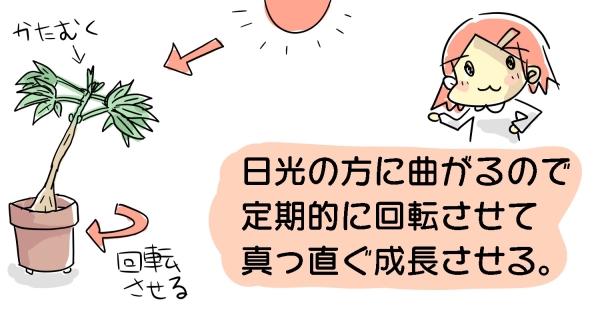

20度以上でよく生育し、10度以下で活動が止まり、落葉し始め、5度以下で枯れこみます。年間を通してできるだけ日光に当てて生育させます。ただし、夏の直射日光には葉焼けしますので、夏は半日影で管理するか遮光します。

幼い時期は幹が柔らかく、好きに仕立てられるが、徐々に曲がりにくくなるのでやるときは計画的に。

幼い時期は幹が柔らかく、好きに仕立てられるが、徐々に曲がりにくくなるのでやるときは計画的に。

春~夏にかけては三日に一度くらい。冬は一週間に一回を目安にしてください。ただし、土に触ってみて、濡れているようでしたら、水はやらないようにしましょう。水をやるときは鉢底から水がしみ出す位にしっかりとやってください。そしてしっかりと乾くまで水はやらないでください。大事なのはメリハリです。

冬でも夏でも受け皿に溜まった水は捨ててください。水が腐って病気の原因になります。

葉っぱがしおれてから水をやるくらいでいいです。最初は、しおれてから水をやって感覚を掴んでいくといい。理想はしおれないうちに水をやる間隔です。もちろん。水分計という便利なものもあり、土に刺すと湿度がわかります。土中の湿度が低下したら水をやります。

冬でも夏でも受け皿に溜まった水は捨ててください。水が腐って病気の原因になります。

葉っぱがしおれてから水をやるくらいでいいです。最初は、しおれてから水をやって感覚を掴んでいくといい。理想はしおれないうちに水をやる間隔です。もちろん。水分計という便利なものもあり、土に刺すと湿度がわかります。土中の湿度が低下したら水をやります。

●同じ日に買った同じ大きさのパキラでも、水やりのタイミングは違う。場所・風通し・株の健康など色々な要素がある。同じタイミングで水をやっても、一方は腐り、一方は水切れなんてのはよくあること。

●挿し木のパキラは(はじめは)根っこが短くショボショボ生えているだけなので、根元を意識して水をあげたり、根元付近の土の湿り具合・乾き具合を特にチェックします。

●あなたが知らない間に家族が気を利かせて水をやっていて、あなたが水をやると根腐れするということがあります。家族に聞いてみましょう。

●冬は水をやりすぎると根が腐ってしまいます。鉢が小さいほうが土が少量で済むので保水が少なく、根腐れしにくい。市販されているパキラは土を少なくさせるために発泡スチロールを詰めて水はけがよくなるように仕立てています(鉢を軽くする目的もあります)。すると真夏は意外と水切れが起きやすいです。鉢の中がどうなっているかを知ることで水やりをイメージしやすくなりますよ。

●挿し木のパキラは(はじめは)根っこが短くショボショボ生えているだけなので、根元を意識して水をあげたり、根元付近の土の湿り具合・乾き具合を特にチェックします。

●あなたが知らない間に家族が気を利かせて水をやっていて、あなたが水をやると根腐れするということがあります。家族に聞いてみましょう。

●冬は水をやりすぎると根が腐ってしまいます。鉢が小さいほうが土が少量で済むので保水が少なく、根腐れしにくい。市販されているパキラは土を少なくさせるために発泡スチロールを詰めて水はけがよくなるように仕立てています(鉢を軽くする目的もあります)。すると真夏は意外と水切れが起きやすいです。鉢の中がどうなっているかを知ることで水やりをイメージしやすくなりますよ。

根腐れなどトラブルは以下のリンクを参考に。

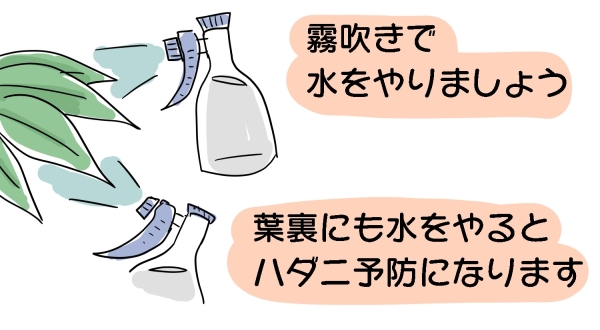

冷暖房の風は乾燥しているため、室内で管理することの多いパキラは乾燥しやすい。葉っぱが元気がないからと、土への水やりをしていると根腐れするので、葉水で葉っぱに給水するといいです。特に冬は寒さで水を吸い上げる力が弱っているので、葉水で給水する方がいい。

もしくは葉っぱを濡れたティッシュや布巾で吹いてやります。これは水分補給もありますが、葉っぱにはホコリが溜まっていることが多く、これを拭き取ってパキラが光合成しやすくします。

●葉水をやることでハダニ予防にもなる。ハダニは葉の裏に潜んでいるので、葉裏にも葉水をしてください。

●葉水は冬もやるといいです。冬は土への水やりを控えても葉水はしっかりとやったほうがいいです。

●葉水は冬もやるといいです。冬は土への水やりを控えても葉水はしっかりとやったほうがいいです。

植え替え

鉢から株を取り出し、株についた古い土を3分の1ほど落として、同じ大きさの鉢かひと回り大きな鉢に植え替えます。パキラは根がグイグイ広がるものではないので、同じ大きさでほぼ問題なし。むしろ大きな鉢に植え替えると根腐れの原因となります。

鉢底の水が抜ける穴を鉢底ネットで塞いで、その上に鉢底石(軽石)を2cm〜3cm入れて、用土を少し入れ、株を置きます。株の土面が鉢のフチより2cm下になるように調節します。この2cmは水やりの時に水が溜まるウォータースペースです。株と鉢の隙間に用土を入れていき、最後にしっかりと水をやって完成です。

鉢底の水が抜ける穴を鉢底ネットで塞いで、その上に鉢底石(軽石)を2cm〜3cm入れて、用土を少し入れ、株を置きます。株の土面が鉢のフチより2cm下になるように調節します。この2cmは水やりの時に水が溜まるウォータースペースです。株と鉢の隙間に用土を入れていき、最後にしっかりと水をやって完成です。

季節の管理

最低気温が10度以上になったら戸外の日当たりか半日影で管理するか、室内の日当たりで管理します。春(4月〜5月)の春の直射日光でも、当たると葉焼けすることもありますが、環境に慣れてくると葉焼けしなくなります。そこで少々葉焼けしても、しばらく置いておき、慣らしていくといいです。

葉っぱが落ちて棒になっても日光には当てた方がいいです。当てているうちに葉っぱが出てワサワサになります。

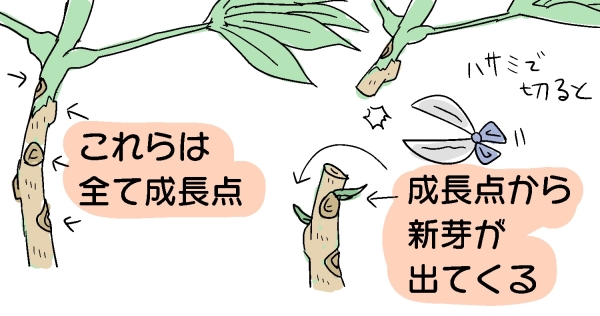

剪定する枝はどこでもいいです。傷んだ葉、葉焼けの葉、穴が空いた葉などを取り除いて、邪魔な枝を落とし、樹形を整える。同様の剪定は軽くであれば、他の季節にやっても構わないです。

剪定した枝は、土に挿して、乾燥しないように二週間ほど管理していると、発根して新株になります。用土は赤玉土単用など雑菌のないものでもいいが、観葉植物の土などのパキラを植える用土でも気温さえあれば発根します。

冷房の風が当たらない場所で管理する(冷房の風は乾燥していて直接当たると枯れてしまう。直接当たらなかったらいい)。空気の乾燥は葉水で補いましょう。

20度を切ると生育が鈍くなり、10度を切ると生育が止まり、落葉しはじめます。気温の低下とともに水やりの頻度を減らし、肥料をストップします。

春と同じ、室内の日当たりか、戸外の日当たりか半日影で管理します。戸外で管理する場合は最低気温が10度を切る前に室内に取り込みます。

春と同じ、室内の日当たりか、戸外の日当たりか半日影で管理します。戸外で管理する場合は最低気温が10度を切る前に室内に取り込みます。

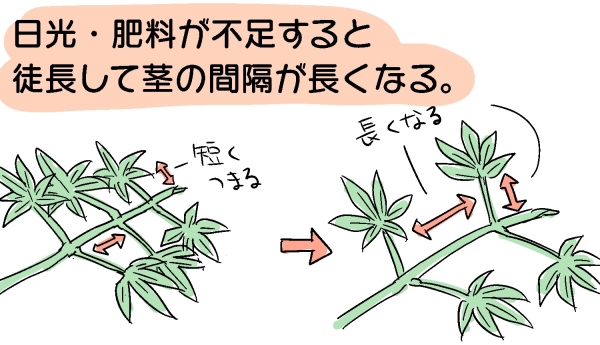

日当たりが悪いと葉っぱが少ないのに葉っぱが大きくなるってこともある。これは少ない葉っぱで日光を確保するため。コスパを良くするための戦略。ちゃんと日光に当てましょう。樹高が高くなると葉っぱが大きくなるので、それと区別しましょう。

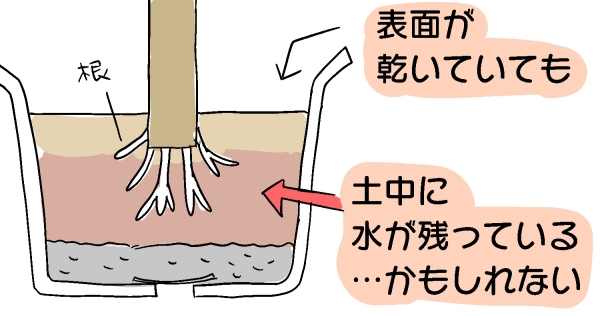

冬場は、「水を与える」よりも「十分に土中の水分を乾かす時間を与える」ようにしましょう。何日も水を与えないでも、問題ないです。冬は長期間、濡れている方がずっと問題です。根腐れしてしまいます。土の表面が乾いていても、土中が濡れていることがある。竹串や割り箸を突っ込んで濡れているかどうかを確かめるといいです。もしくは土壌水分形で計測して水やりするかどうかを決めましょう。

濡れているようなら水はやらないでください。

土への水やりを控えて、霧吹きで葉っぱに水をやるといいです(葉水)。

最低気温が10度を切る前に室内に取り込みます。室内のできるだけ明るいところで管理する(蛍光灯じゃなくて日光で明るいところ)。また、暖房の風が直接当たらないようにする。暖房の風はカラカラに乾燥していて、直接あたるとパキラが枯れる。5度以下になると枯れるので、昼間に暖房がかかっているリビングなどで管理します。昼間に暖房がかかっている部屋では夜に暖房が切れても夜中に5度以下にはなかなかならないです。

●気温が低いと新芽が出ても、ボロボロになるが気温が回復すると綺麗な葉っぱが出てくるので気にしない。

パキラは三本の株が編んであることが多くて、その中の一本ないし二本だけが根腐れしてしまうことがよくある。

ハダニ

乾燥すると発生する小さな虫で、葉っぱの裏に潜んで汁を吸う。発生すると葉っぱがかすれたように色が抜ける。葉っぱの裏に霧吹きで水をかけてやることで予防できます。

アブラムシ

歯や茎にたかって汁を吸う。どこからか飛んで来る(羽がある個体もいるため)。発生したら少ないうちは手で取り除くが、大量になったら薬剤で駆除する。アブラムシの排泄物がスス病の原因になるので早めに駆除しましょう。スス病はアブラムシの排泄物に発生する黒いカビでパキラを枯らす病気ではないんですが、とても見た目が悪いです。

カイガラムシ

白くて動かない塊はカイガラムシ。はやりパキラの汁を吸い、排泄物にスス病が発生する。発見次第、歯ブラシなどで削ぎ落とす。成虫は自力では動けないため、削ぎ落とされるとそのまま死にます。数が多い場合は、薬剤を散布しますが成虫は薬剤が効きにくく、幼虫だけが死んでいるので、定期的に長期間散布しないと駆除はできません。

乾燥すると発生する小さな虫で、葉っぱの裏に潜んで汁を吸う。発生すると葉っぱがかすれたように色が抜ける。葉っぱの裏に霧吹きで水をかけてやることで予防できます。

アブラムシ

歯や茎にたかって汁を吸う。どこからか飛んで来る(羽がある個体もいるため)。発生したら少ないうちは手で取り除くが、大量になったら薬剤で駆除する。アブラムシの排泄物がスス病の原因になるので早めに駆除しましょう。スス病はアブラムシの排泄物に発生する黒いカビでパキラを枯らす病気ではないんですが、とても見た目が悪いです。

カイガラムシ

白くて動かない塊はカイガラムシ。はやりパキラの汁を吸い、排泄物にスス病が発生する。発見次第、歯ブラシなどで削ぎ落とす。成虫は自力では動けないため、削ぎ落とされるとそのまま死にます。数が多い場合は、薬剤を散布しますが成虫は薬剤が効きにくく、幼虫だけが死んでいるので、定期的に長期間散布しないと駆除はできません。

根腐れなどのトラブルに関しては

を参考に

を参考に

稀なんですが、幹からモジャモジャしたものが出てくることがあります。これはパキラの気根で、湿度が高いと出てきます。病気ではないのですが、インテリアとして気持ち悪いなら、取り除いてもなんら問題ないです。残しても問題ないです。

●新芽はまずは下にお辞儀して伸びてから普通に広がっていくので、下に向いていても病気ではないです。

●根本から枯れるのが根腐れ。葉先から枯れるのは水不足。

●新芽が出たときに何かに当たったり、ハダニにやられると成長阻害を起こして変形し、そのまま大きくなる。人に当たったり、猫に当たっても変形する。

●根が傷んでも新葉が変形することがある。

●幹が緑ならば生きている。触ってみて柔らかいなら腐っていて、復帰はない。生きているならば、挿木にすれば発根して再生はできる。ただ、手間がかかるし、観葉植物として仕立てられるようになるまで時間がかかるので、買い直した方が早いかもしれない。

●根本から枯れるのが根腐れ。葉先から枯れるのは水不足。

●新芽が出たときに何かに当たったり、ハダニにやられると成長阻害を起こして変形し、そのまま大きくなる。人に当たったり、猫に当たっても変形する。

●根が傷んでも新葉が変形することがある。

●幹が緑ならば生きている。触ってみて柔らかいなら腐っていて、復帰はない。生きているならば、挿木にすれば発根して再生はできる。ただ、手間がかかるし、観葉植物として仕立てられるようになるまで時間がかかるので、買い直した方が早いかもしれない。

雑記

種子を発芽させたものが「実生(ミショウ)」。枝を切って発根させたものが「挿木」です。一般的な観葉植物のパキラは挿木株ですが、実生株も流通しています。実生のパキラは意外と百円均一で売ってます。実生株は主根が残っていて、生育が早く、幹の根本が太り、上手くすると数年で開花します。

詳細は以下のリンクを参考に。

詳細は以下のリンクを参考に。

店頭に出回っているパキラは丸太の輪切りの状態で輸入して、それを土に挿し木して観葉植物として育てたものです。とても生命力が強いので、枝も葉も無い丸太の状態でも枯死せず、ちゃんと育てれば芽を出します。

自作で編み込みは難しい。

白い斑入り品種を見かけます。あれは普通のパキラに斑入りのパキラを接木していることが多いんです。パキラをサイトで調べると「幹さえ生きていれば枝葉が生えてきます」と書いてあるので、萎れたり変色したからと言って、斑入りの枝葉を切り落とすと、幹は普通のパキラなので、次に生えてくる葉っぱは当然普通の緑の葉っぱになります。

●実生の斑入りもあるが、緑葉より弱いので普通の緑葉が育てられない人は買わない方がいいです。

パキラの茎には蜜腺があり、そこから蜜が出る。これはアリを寄せて害虫を駆除してもらうため。蜜があるのでベランダに置いていると、よく分からない虫が来ていることがある。

水滴のような小さい丸い透明な粒が、葉の裏の葉脈だったり茎に付いていたりするのですが、水ではなくベタベタしていて、舐めると甘いです(※害虫が発生したパキラでは害虫によるベタベタの可能性があるので舐めないでください)。元気な証拠に、樹液が出る一方で新しい根っこや新しい葉っぱなどもどんどん出ているはずです。

水滴のような小さい丸い透明な粒が、葉の裏の葉脈だったり茎に付いていたりするのですが、水ではなくベタベタしていて、舐めると甘いです(※害虫が発生したパキラでは害虫によるベタベタの可能性があるので舐めないでください)。元気な証拠に、樹液が出る一方で新しい根っこや新しい葉っぱなどもどんどん出ているはずです。

自生地では樹高10メートル前後になる巨木です。ただし日本で流通しているものは挿し木であることが多く、挿し木で増やされたものは、幹が大きくならないという特性があります。そこが室内用観葉植物として便利なところ…なんですね。

ところで、パキラは三つ編みになっていることが多いですが、あれは当然加工して三つ編みにしたもので、自然にああなるわけではありません。

ところで、パキラは三つ編みになっていることが多いですが、あれは当然加工して三つ編みにしたもので、自然にああなるわけではありません。

別名カイエンナッツと呼ばれて、パキラの種子はナッツのような味で食用とされています。その実には少しですが毒を含んでいて、食べると中毒を起こすこともあります。中南米の原産で、その地域では法律で食用が禁止されています。

といっても、多少食べたくらいでは死ぬことはないです。炒って食べると、味はソラマメのようだそうです。

といっても、多少食べたくらいでは死ぬことはないです。炒って食べると、味はソラマメのようだそうです。

スポンサーリンク